基礎知識

生成AIの次のトレンド「AIエージェント」とは~基本概念からビジネス活用、開発手法まで~

2025.11.17

GPUエンジニア

大規模言語モデル(LLM)を活用し、自律的な判断・業務遂行を行う「AIエージェント」の導入が、いま企業の現場で着実に進み始めています。AIエージェントは、単なるチャットボットとは異なり、複数のシステムやツールと自動連携しながら、タスクの認識・分解・実行を行う“自律型”の業務パートナーとしての役割を担います。

こうした動きが加速する一方で、「自社業務にどのように適用すればよいのか」「開発にはどのような基盤が必要なのか」「すぐに実運用できるのか」といった不安や疑問の声も少なくありません。

本記事では、生成AIの次のトレンドともいわれるAIエージェントの概要や種類、実際の開発に必要なポイントや、ビジネスシーンでの活用例、さらに未来のAIエージェントの姿など、自社の業務にAIエージェントを取り入れたいと考えている方にとって、導入に向けた足がかりとなる情報をお届けします。

【目次】

- AIエージェントとは?生成AIとの違い

- AIエージェントの種類とは?分類と進化の方向性

2-1. AIエージェントの構成による分類

2-2. 意思決定の設計による分類

2-3. 記憶と情報処理の仕組みによる分類

2-4. 自立性による分類 - AIエージェント開発に必要なポイント

3-1. AIエージェント開発の基本ステップ

3-2. AIエージェント開発の主な構成要素 - AIエージェントのビジネス活用

4-1. ソフトウェア開発|プロジェクト全体を俯瞰し、実装をアシスト

4-2. 営業・企画部門|提案資料や営業行動の自動最適化

4-3. カスタマーサポート|ナレッジ活用と業務オペレーションの自動化 - 未来のAIエージェントの姿

5-1. マルチエージェント基盤

5-2. デスクトップ/ブラウザ操作エージェント

5-3. 物理世界のエージェント(ロボティクス)

5-4. ビジュアルエージェント:PC上の“分身”として動く

5-5. 映像+言語の統合:ビデオ解析エージェント

5-6. エッジで動くAIエージェント - まとめ

1. AIエージェントとは?生成AIとの違い

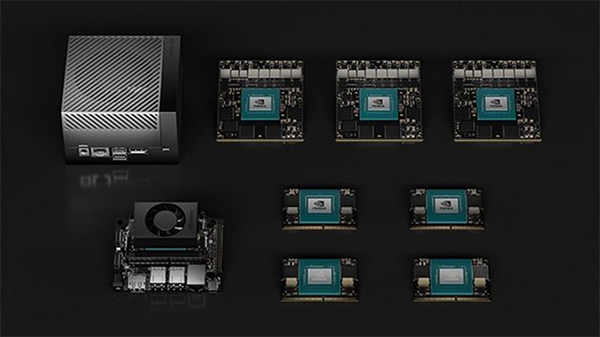

AIエージェントとは、AI技術を活用して目的達成のために自律的に判断・行動するプログラムやシステムのことを指します。環境やユーザーからの入力をもとに思考し、必要に応じて自らツールを操作したり、外部と連携しながらタスクを完遂するのが特徴です。これに対し、ChatGPTなどの生成AIは、与えられた指示(プロンプト)に応じてテキストや画像などを生成するAIであり、基本的には1つの入力に対して1つの出力を返す単発応答型です。

生成AIとAIエージェントの違い

生成AIは、与えられた指示(プロンプト)に応じてテキストや画像などを生成するAIであり、基本的には1つの入力に対して1つの出力を返す単発応答型です。これに対しAIエージェントは、ユーザーからの依頼や環境からの入力をもとに思考し、必要に応じてツールを操作したり、外部システムと連携したりすることで、タスクを完遂できる存在です。AIエージェントは主に生成AI技術を土台としつつ、記憶・推論・外部ツール操作といった“実行力”を備えています。「知覚 → 推論 → 行動」を繰り返し、人間の代わりに複数のタスクを横断的にこなす“実務型AI”として進化を遂げています。

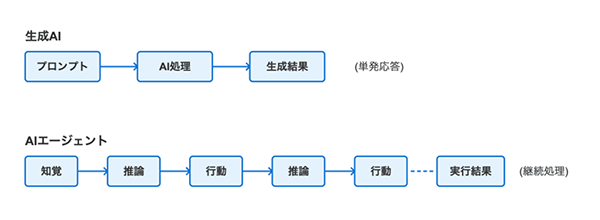

たとえば、あなたがオンラインショップで購入した商品の返品を行うシーンを考えてみましょう。ChatGPTのような生成AIを利用する場合には、「オンラインショップでの商品返品方法を教えて」「返品フォームに入力する内容を考えて」「返品用の梱包資材が購入できるショップを教えて」など、1問1答形式でLLMにいくつかの質問を投げながら返品手続きを進めるのではないでしょうか。

AIエージェントを実装すれば、「●●オンラインショップで◎月◎日に購入した商品□□を返品しておいて」と依頼すれば、エージェントが返品手続きに必要な情報を調べ、返品用資材を調達したり、返品にかかる手数料を計算したり、きちんと返品手続きが完了したかチェックするなど、自律的に思考・実行・確認工程を進めることができます。

この違いを図で表すと以下のようになります。

AIエージェントを用いたオンラインショップでの商品返品イメージ

他にも、レポート作成やWeb検索、日程調整、ファイル生成などを「細かくやり方を指示されなくても」自ら計画・実行・修正できるAIが、現代のAIエージェントです。

2. AIエージェントの種類とは?分類と進化の方向性

AIエージェントは、目的に応じて自律的に判断・行動するAIとして進化を続けており、近年ではその構造や機能に応じてさまざまなタイプが登場しています。ここでは、実務活用を見据えた現代的な視点から、代表的なAIエージェントの種類を整理します。

2-1. AIエージェントの構成による分類

まず、構成の違いに着目すると、AIエージェントは「単一エージェント型」と「マルチエージェント型」に大別されます。単一エージェント型は、ひとつのAIがタスクの計画から実行、完了までを一貫して担う構成で、個人利用やシンプルな業務の自動化に適しています。一方、マルチエージェント型は、複数のエージェントがそれぞれの役割を分担し、連携しながらタスクを進める構成です。たとえば、検索、要約、検証などの処理をそれぞれの専門エージェントが担うことで、より複雑な業務に対応できます。

| 構成の違いによる分類 | 説明 | 適したタスク |

|---|---|---|

| 単一エージェント型 | ひとつのAIがタスクの計画から実行、完了までを一貫して担う | ・個人利用 ・シンプルな業務の自動化 |

| マルチエージェント型 | 複数のエージェントが検索、要約、検証などの役割を分担し、連携しながらタスクを進める | ・カスタマーサポート業務 ・営業活動支援 |

2-2. 意思決定の設計による分類

意思決定の設計も種類を分ける要素のひとつです。定型処理を順にこなすフロー型、ゴールから逆算してタスクを柔軟に組み立てる計画型、思考の途中で自身の出力を見直し、より良い結果を導こうとする内省型など、タスクの性質や求められる精度に応じた設計が選ばれています。

| 意思決定の設計による分類 | 説明 | 適したタスク |

|---|---|---|

| フロー型 | 定型処理を順にこなす | イレギュラーの少ない事務作業 |

| 計画型 | ゴールから逆算してタスクを柔軟に組み立てる | 得たいアウトプットが明確なソフトウェア開発 |

| 内省型 | 思考の途中で自身の出力を見直し、より良い結果を導こうとする | ・市場分析 ・経営戦略立案 |

2-3. 記憶と情報処理の仕組みによる分類

さらに、情報の扱い方によっても分類されます。短期的なやり取りだけを扱うものもあれば、過去の履歴やナレッジを蓄積し、長期的に活用できる「長期記憶型」のエージェントも登場しています。後者は、継続的な業務支援やユーザーごとのパーソナライズに向いています。

| 記憶と情報処理の仕組みによる分類 | 説明 | 適したタスク |

|---|---|---|

| 短期記憶型 | 短期的なやり取りだけを扱う | 新規訪問者メインの受付業務 |

| 長期記憶型 | 過去の履歴やナレッジを蓄積し、長期的に活用 | ・継続的な業務支援 ・ユーザーごとのパーソナライズ |

2-4. 自立性による分類

また、AIエージェントの進化は「どこまで人間のように考え、柔軟に行動できるか」という視点でも語られます。2024年には、エージェントの自律性を段階的に評価する「AIエージェントの自律度レベル(L0〜L5), Yu Huang et al., 2024」の指標も提案され、計画、記憶、ツール操作、対話、協調といった要素が統合された多機能なエージェントが、実用フェーズに入りつつあります。

3. AIエージェント開発に必要なポイント

自社で利用するAIエージェントを内製で構築しようと考えている方も多いかと思います。AIエージェントは、技術の進化に伴い種類や適応範囲が多様化していますが、その中核にはいくつかの共通する要素があります。以下では、AIエージェントを使って業務変革を進めるうえで押さえておきたい開発ステップと構成要素について解説します。

3-1. AIエージェント開発の基本ステップ

AIエージェントの開発は、単にモデルを接続して応答させるだけでは成功しません。実業務に適用するには、課題整理から設計・評価までの一連の構造的なプロセスが必要です。以下に代表的な5つのステップを示します。

ステップ①:業務と目的の定義

まずは「どの業務で、何を自動化・支援したいのか」を明確にします。たとえば「営業日報から重要なアクションを抽出し、受失注確率を判定したい」「チャット問い合わせへの対応を全自動化し、重大クレームの芽を早期に見つけたい」など、具体的な業務課題を起点に設定します。

ステップ②:タスクの分解とシナリオ設計

次に、AIが担うべき処理を“分解”して整理します。

「どんな入力が来るのか」「どのような処理を経て」「どんな出力を返すか」を洗い出します。フロー図や擬似コードで構成することも良いでしょう。

AIエージェントに任せたい業務は、多くの場合、現在は人の手によって実現されているケースが多いと思います。現在その業務を担当している部署の方に、業務遂行時に心がけていることなどをインタビューして、タスクへの理解を深めることも必要でしょう。

ここで綿密なシナリオ設計を行うことで、人手をかけて丁寧に対応していた業務も、AIエージェントが代替した結果精度が向上することもあるかもしれません。

ステップ③:AIエージェントの設計・構築

業務内容や要件に応じて、適切なLLMや外部ツールなどの開発のための構成要素を選びます。

ステップ④:プロンプト・ロジック・メモリ設計

エージェントの「思考パターン」にあたるプロンプト設計や、「どの情報をいつ保持・忘却するか」といったメモリ管理も重要です。複数のサブタスクを分岐・制御するロジックもここで設計します。

長期間メモリを保有することで、過去の結果に基づきさまざまなケースにも対応できるようになりますが、モデルサイズが大きくなり、セキュリティリスクも高まります。

ステップ⑤:評価・改善のループ

完成したエージェントを実際に動かしてログを分析し、エラーや無駄な応答、遅延などを洗い出します。改善案を取り入れ、プロンプトやロジックを微調整しながらチューニングを繰り返します。

このように段階的に進めることで、「ただ動くだけ」ではなく、現場で本当に役立つAIエージェントの開発へと近づくことができます。

3-2. AIエージェント開発の主な構成要素

ステップ③に当たるAIエージェントの設計・構築では、どのような技術を用いて構成するかが、成功の可否を大きく左右します。以下に、AIエージェントを構成する主要な要素を整理しました。

| 要素 | 説明 |

|---|---|

| LLM(大規模言語モデル) | GPT(OpenAI)、Claude(Anthropic)、Gemini(Google)、Mistralなどから用途に応じて選定します。それぞれ特色があるため、性能や実行速度、費用とのバランスも重要です。 |

| 制御ロジック | 複雑な業務フローや複数ツールとの連携を制御する仕組みです。LangChainやLangGraphなどのエージェント開発フレームワークが活用されます。 |

| RAG | LLMと外部データベース検索を組み合わせて精度を高める手法です。社内マニュアルやFAQを参照しながら回答できるため、最新情報や独自知識を反映可能です※1。 |

| ツール連携 | CRM、SFA、データベース、カレンダー、Web APIなど外部ツールとの連携機能です。 例えば社内RAG(検索連携)で自社マニュアルを参照しながら回答を生成するような機能を作るときに使用します。 |

| 通信プロトコル | 外部ツールやUIとのやり取りに必要な標準化された通信仕様です。OpenAIのFunction CallingやAnthropicのTool Use、MCP(Multi-step Call Protocol)などが利用され、エージェントが正確に外部機能を呼び出せるようにします。 |

| メモリ管理 | ユーザーとの過去のやり取りや業務履歴を保持し、文脈を理解するための仕組みです。どの情報を残し、いつどのように忘却させるかの設計が重要です。 |

| 実行環境 | 実際にユーザーが触れる部分です。商用環境に実装する際は、メール、Slack、Microsoft Teams、社内ポータルなど、業務に溶け込むインターフェースを選ぶことをお勧めします。 |

| GPU基盤 | 高頻度の推論や大量データの処理に耐えるためのインフラです。特にオンプレミスでの処理や、低遅延・高セキュリティが求められる場合には、GPU環境が重要になります。 |

※1 RAGの仕組みや導入の流れについては、以下の記事で詳しく解説しています。

関連記事:企業のRAG導入とGPU活用のメリットと構築フローを解説

これらの要素は、開発に着手する前に要件定義やユースケースの明確化とともに検討しておくべきポイントです。たとえば、「どの業務を自動化するのか」「どの業務システムと連携させるのか」「どの程度の応答速度やセキュリティが求められるか」といった観点が具体的であるほど、構成要素の選定や実装方針が定まりやすなります。

そして、こうした設計と構築のプロセスを経て完成したAIエージェントは、単なる技術デモではなく、現場業務に組み込まれる“実行型AI”としてビジネス価値を発揮していくでしょう。

4. AIエージェントのビジネス活用シーンのご紹介

AIエージェントは、業務における複数ステップの実行・判断を担う“実行型AI”として、各部門で活用が進んでいます。とくにソフトウェア開発の現場を起点に、営業、サポート、バックオフィス、製造現場など、用途は急速に広がっています。ここでは、主要な職種・業務ごとに、AIエージェントの活用シーンを紹介します。

4-1. ソフトウェア開発|プロジェクト全体を俯瞰し、実装をアシスト

AIエージェントの導入が最も進んでいるのがソフトウェア開発の現場です。コード生成だけでなく、要件整理、設計方針の提示、テストケースの作成、バグ検出までを一連で支援します。

例えば以下のような活用がすでに行われています。

- GitHub CopilotやClaude Codeは、1ファイル単位ではなくプロジェクト全体を把握し、関連ファイルを横断してプログラムやテキストの改善や提案が可能です。

- 「対話型」ではなく、「タスク型エージェント」としてIssue単位の処理(課題ごとの処理)を自動で進める事例も増加しています。

4-2. 営業・企画部門|提案資料や営業行動の自動最適化

営業や企画の現場では、提案書の骨子作成やメールドラフトの自動化にAIエージェントが活用されています。定型レポートや営業日報をもとに、次のアクションを提案する活用も進んでいます。

例えば以下のような活用がすでに行われています。

- 過去の商談履歴や顧客属性に基づいて、提案書のドラフトやキャンペーン案を自動生成します。

- 営業日報をエージェントが読み取り、対応優先順位やボトルネックを自動提示し、CRMやカレンダー連携により、訪問スケジュールの最適化まで担う例も登場しています。

4-3. カスタマーサポート|ナレッジ活用と業務オペレーションの自動化

従来のチャットボットを超えて、AIエージェントはサポート業務を「情報取得→判断→処理」まで一貫して担えるようになっています。

例えば以下のような活用がすでに行われています。

- 顧客からの問い合わせを受けると、CRMから関連情報を取得し、適切な回答を生成します。社内マニュアルやナレッジベースの横断検索により、回答の根拠も提示が可能です。

- 必要に応じてチケットの自動起票や、関連部署へのエスカレーションも実行します。

このように、AIエージェントは開発・営業・サポートといった多様な業務領域で着実に活用が進んでいます。しかし、すべての業務に即座に適用できるわけではありません。

たとえば、現場での即時判断が求められる業務や、複雑な環境変数を前提とするタスクでは、AIエージェントによる完全な自律実行は依然として難易度が高いのが現状です。こうした領域では、人の判断力や経験が欠かせない場面も多く存在します。AIエージェントが対応しきれない領域でこそ人間のナレッジが真価を発揮する──そのような役割分担を前提とした、協調的な運用体制が今後ますます求められていくでしょう。

5. 未来のAIエージェントの姿

すでにAIエージェントは業務の現場に導入され始めていますが、その進化はまだ途上にあります。今後はさらに高度なインタラクションや意思決定を備え、「人のように振る舞うAI」として、企業や個人のパートナーとなる未来が見えつつあります。

その未来像を示すものとして、各社から公式に発表されているエージェント関連の技術が登場しています。以下では、クラウドで業務を支えるものから、デスクトップやブラウザ操作、さらにロボットに組み込まれるものまで、代表的な事例を紹介します。

5-1. マルチエージェント基盤

AIエージェントは単体で動くだけでなく、複数の役割を持つエージェントを協調させてタスクを進める方向に進化しています。

Microsoft の「Azure AI Agent Service」や Google の「Vertex AI Agent Builder」は、クラウド上で検索・要約・検証などのエージェントを組み合わせ、SREの監視や営業支援といった複雑な業務を自動化できる仕組みを提供しています。 一方で、OpenAIの「Responses API」や 「Anthropic」の 「Tool」も、マルチエージェント基盤を前提にした設計ではないものの、複数のツールや役割を組み合わせて同様の運用を可能にしています。

共通するのは「チームとしてAIを動かす」点ですが、Microsoft や Google がマネージド基盤として整備を進める一方、OpenAI や Anthropic は開発者に柔軟性を委ねるアプローチを取っています。

5-2. デスクトップ/ブラウザ操作エージェント

AIエージェントは単にチャット内で回答を返すだけでなく、PCやWebアプリを直接操作してタスクを実行するようになっています。

例えば、OpenAI の「Computer-Using Agent」は仮想ブラウザを介してクリックやフォーム入力を自動化します。これに対し、Anthropic の「Computer Use」は実際の画面を直接認識し、マウスやキーボード操作まで制御できるのが特徴です。 両者に共通するのは、対話型AIから一歩進み、実際の人間の作業を代替し置き換えることができる幅を大きく広げている点にあるといえます。まだ、正確性に問題がある場合もあり、今後の成長が期待される分野であるといえます。

5-3. 物理世界のエージェント(ロボティクス)

AIエージェントは、いまやロボットそのものの中に組み込まれつつあります。

Google DeepMind が公開した「Gemini Robotics On-Device」は、ロボット本体で直接動作するよう最適化されたモデルです。

ネットワーク接続に依存せず、その場で判断・行動できるため、通信が不安定な環境でも安定して機能します。袋を開ける、衣服を畳むといった器用な作業を少数の実演から学習でき、さらに異なるロボット形態にも適応できる柔軟性を備えています。

Gemini Robotics On-Device は“現場で即座に動けるAIエージェント”として、産業から日常生活まで幅広い領域への応用が期待されています。

5-4. ビジュアルエージェント:PC上の“分身”として動く

NVIDIAが発表した Project R2X は、リアルな3DアバターがPC上で動き、顔と音声でユーザーと対話しながら作業を実行するAIエージェントです。「ファイルを整理して」「画像編集の手順を教えて」などの命令に自然な会話で対応しながら即座に処理を行います。この“分身”のようなエージェントをリアルタイムで動かすには、高速推論処理に最適化されたGPUでの演算が不可欠です。

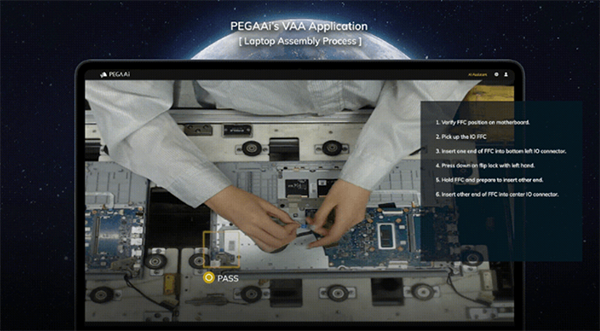

5-5. 映像+言語の統合:ビデオ解析エージェント

AI Blueprint for Video Search and Summarizationの

Industry Leaders Deploy Video Analytics AI Agents to Drive Business Valueより

(参考:「AI Blueprint for Video Search and Summarization Now

Available to Deploy Video Analytics AI Agents Across Industries」

記事内の動画のスクリーンショットより)

NVIDIAの「AI Blueprint for Video Search and Summarization」では、複数の監視カメラ映像をVLM(視覚言語モデル)×GPT×RAGで解析します。例えば「作業員が転倒した瞬間」「ラインが停止した理由」などを検索・要約できます。

このシステムは、リアルタイムでの映像解析に対応しているほか、小規模なワークロードであれば単一のNVIDIA A100またはNVIDIA H100 GPU上にも展開できるという柔軟性も特長です。

5-6. エッジで動くAIエージェント

軽量LLM(Gemma 3、Phi-4 miniなど)を搭載したエッジデバイスは、クラウド接続が難しい現場でもリアルタイムに動作するAIエージェントとして機能します。NVIDIAのJetsonシリーズを用いた「AI Agent-in-a-Box」は、工場ラインの異常検知や医療現場でのナビゲーション支援などに活用されており、“その場で判断し、即座に動くAIエージェント”として注目を集めています。

このように、AIエージェントはすでにソフトウェア開発などの現場で実運用フェーズに入りつつあり、今後はさらに、「マルチモーダルな理解」「自然な対話」「リアルタイムでの処理・実行」といった高度な機能を備えた次世代型エージェントへと進化し、さまざまな分野での利活用が進んでいくと見込まれます。そして、こうした複雑かつ動的な処理を安定的かつ高速に実現するためには、高い並列処理性能と低レイテンシを兼ね備えたGPU基盤の活用が不可欠となるでしょう。

6. まとめ

本記事では、AIエージェントの基本的な仕組みから業務での活用事例、開発手法、そして今後の進化の方向性までを包括的にご紹介しました。AIエージェントは、単なる業務自動化ツールではなく、これからの企業競争力を左右する戦略的な存在と言っても過言ではないでしょう。

とくに、LLMやVLMを含むマルチモーダルAIエージェントにおいては、GPUがその“知性”と“即応性”を支える中核インフラとなります。こうした背景からも、将来的な競争優位の確保や業務変革の加速を見据えるうえで、GPU環境の整備やPoC(概念実証)を早期に開始することは、企業にとって極めて重要な戦略的投資のひとつと位置付けられます。

NTTPCは、こうしたAIエージェント開発において欠かせないGPUインフラ環境の提供を通じて、研究開発から実務・商用活用に至るまで、業務変革にチャレンジする企業の取り組みを支援しています。

▶︎ お問い合わせはこちら

※「slack」は、Slack Technologies, Inc.の商標または登録商標です。

※「Claude Code」は、Anthropic社の商標または登録商標です。

※GitHubおよびGitHub CopilotはGitHub, Inc.の商標または登録商標です。

※「Microsoft」「Microsoft Teams」はMicrosoft Corporationの商標または登録商標です。

※「Google」「Gemini」はGoogle LLCの商標または登録商標です。

※「OpenAI」はOpenAIの商標または登録商標です。

※「NVIDIA」「Jetson」「NVIDIA A100」「NVIDIA H100」はNVIDIA Corporation の商標または登録商標です。

※「Claude」「Anthropic」は、Anthropic社の商標または登録商標です。

※「LangChain」「LangGraph」はLangChain inc.の商標または登録商標です。