トレンド

【前編】なぜ、エッジコンピューティングは注目されるのか?

~ 「IoTゲートウェイ時代」から「エッジ時代」に ~

2020.05.11

テクニカルライター

大原 雄介

「エッジコンピューティング」あるいはエッジIoT/エッジ AIといった言葉を最近耳にする機会が増えてきた。しかし、「これがどんなもので、どんな効果があるものなのか?」というと、やや心もとない人も多いと思う。

例えば、「(クラウドではなく)IoTデバイスに近い側で、AIなどの計算処理をするシステム」ということまでは知っていたとしても、「IoTゲートウェイと何が違うのか?」「なんのメリットがあるのか?」「なぜ今、注目されているのか」というところまで理解している人はさほど多くないだろう。

そこで本稿では、その「エッジコンピューティング」が注目される理由を紹介していきたい。

また、現在の状況をもとにした解説に加え、NTTPCコミュニケーションズ(以下、NTTPC)のネットワークスペシャリストとしてエッジコンピューティングを推進している大野泰弘氏にもお話しをお伺いし、事業者としての考え方も含めている。

大野氏はGPUを利用したエッジコンピューティングや、PoC後、特に重要になるセキュリティについても意識している。本稿にあるような方向性をもとに、コンテナなどを利用したベンダー非依存のソリューションを提供することも計画しているようだ。

ちなみに、エッジ(Edge)は日本語では「縁」(ふち)を意味する。「何かの周辺部」「外部との繋がりを持つ点」をエッジと表現することが一般的である。

元々エッジという言葉を使いだしたのはネットワークの分野で、データセンターやエンタープライズで中核となるルーターをコアルーター、外部に繋がるルーターをエッジルーターなどと呼んでいた。これの切り分けが、昨今ではAIとかIoTなどの世界に広がりつつある、というわけだ。

それでは、「エッジコンピューティング」という概念が何故登場し、注目されるようになったのか、順を追って説明しよう。若干長くなるが、お付き合い願いたい。

現在の「IoTシステム」はどうなっているのか?

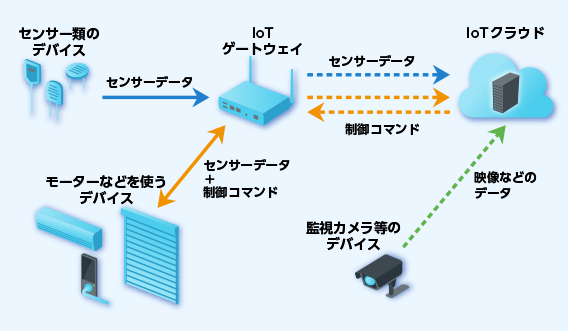

話は2011年ごろにさかのぼるが、世間に「IoT」という言葉が認識されるようになった当時のシステムは、図1のようなものだった。

この当時のIoTの考え方は、センサーなどのデバイス(*1)をネットワーク経由でクラウドに接続、クラウドでセンサー類のデータを収集すると同時に、クラウドから制御をしてしまおう、というものだ。

*1 温度や振動、気温/湿度/etc...の各種センサー類や、エアコンや扇風機、あるいは車庫のシャッターなど

【図1:初期のIoTのコンセプト】

例えると、「帰宅にあわせてエアコンのオン/オフ」や、「温度や湿度を検出して庭に自動で水やり」といったイメージだ。さらに、監視カメラの映像もそのままクラウドに上げれば、全て一括管理できたりもする。

ただし、監視カメラなどの比較的大きなデバイスは、電源もたいてい用意されるし、直接TCP/IPを喋ってクラウドに直結できるが、安価なセンサー類のデバイスは必ずしもそうではない。

そこで、想定されていた形が「IoTゲートウェイ」というデバイスを用意して、クラウドに直結できないデバイスとZigbeeやBluetooth、あるいはそのほかの低消費電力・軽量な無線規格(LPWAに分類されるもの)で接続する方法がある。このIoTゲートウェイがプロトコル変換などを行い、クラウドにデータを送信したり、逆にクラウドからの制御コマンドをデバイスに送り返す、というかたちだ。

「初期のIoT」で見えてきた課題

この構図に変化が出てきたのが、2017年頃である。

初期のIoTシステムがPoC(Proof of Concept:実証実験)を経てシステム構築を完了し、運用を始めたあたりで図1の構図の不具合が見えてくるようになった。

具体的な不具合としては「コストの高さ」「レイテンシの多さ」「セキュリティ」の3点だ。

【コストの高さ】

「常時データを送り出す」ということは、常時通信が行われるということだが、この通信コストが馬鹿にならない。

固定回線ならばともかく、例えば農業向けなどで携帯電話系の回線を利用していると、この通信料が顕著なものになる。特に監視カメラの場合、当初はSD解像度(720×480ピクセル)程度だったものが、フルHD(1920×1080ピクセル)を経て最近は4K解像度(3840×2160ピクセル)を使うようになっている。データ量はフルHD化で6倍、4Kにすると24倍にも達し、ネットワーク帯域そのものの見直しが必要だ。さらに、これをクラウドに上げるとなると、そのデータを格納するコストも馬鹿にならない。帯域、格納容量の双方で「データ量を削減しないとコスト的に見合わない」状況になりつつある。

【レイテンシの多さ】

データを一方的に送る(例えば気温データを蓄積する)だけならそれほど問題はないが、「データを基にクラウドで計算を行い、その結果をまた送り返す」なんてケースでは、そもそもクラウドとの通信時間が相当に長い。また、クラウド自身も、計算性能そのものは非常に高いが、実際に処理が始まるまでの時間にばらつきがあったりする。エアコンの制御程度なら、多少のレイテンシは問題にならないが、例えばIndustrial IoT (以下、IIoT)分野の制御の場合は、絶望的に大きなレイテンシとなる場合がある。この問題は監視カメラ等でも顕著である。最近はAIを利用した顔認識が広く利用されつつあるが、クラウドベースでは「撮影から認識完了まで」の時間がかかりすぎる場合が多い。後で見返す分には十分でも、「リアルタイムで対象者を見つけ、カメラを制御してトラッキングをかける」とか、「複数のカメラを連動させて対象者を追跡する」といったことは事実上不可能になる。 厄介なのは、クラウドを前提にする限り、このレイテンシは減らないこと。例えば無線での接続を有線に切り替えても、ほとんど変わらない。

【セキュリティ】

IoTという概念が出てきた2010年台前半は、セキュリティと言っても「何かやらないとまずいかもね」という意識でもなんとかなった部分もあったが、昨今はもちろん「対応は必須」な状況だ。たとえば、現在、主要なIoTクラウドへの接続は、全てセキュアなものが基本になっている。ただ、リソースにゆとりがある高価なデバイスならともかく、温度センサーなどの低価格なデバイスでは、セキュリティ対策のためにそこまでリソースを割けない場合もある。結果、「そもそも繋げられない」という事態も出てくるようになった。

セキュリティでもう一つ挙げておくと、「機密性の高いデータを扱っているので、外部のパブリッククラウドにデータを送り出すことが出来ない」というケースもある。こうしたケースは、そもそも従来のIoTの枠組みを利用することができない。

コスト・レイテンシ・セキュリティを解決する「エッジコンピューティング」

こうした状況の解決策として2017年頃から本格的に議論が始まったのがエッジ IoT、あるいはエッジコンピューティングといった新しい構造である。

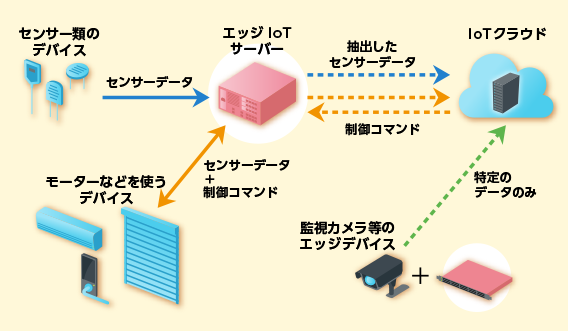

エッジ IoTという言葉は図2のような構成全体を指す。要するにクラウドとデバイスの間に、計算処理を行うサーバーを挟む形だ。そして、この「間に挟むサーバー=エッジ IoTサーバー」で計算処理をやらせることをエッジコンピューティングと呼ぶ。

また、デバイスそのものに計算処理機能を持たせた「エッジデバイス」という形態にする場合もある。

そして、このエッジ IoTサーバーの設置場所は、物理的にデバイスのそば、例えばオフィスならマシンルームなどが一般的だ。要するに、処理を全てクラウドに投げるのではなく、インターネットに出る手前である程度済ませよう、という仕組みだ。これまでは、計算処理は全てクラウドで行っていたが、よりデバイスに近い所で処理を行うことにしたので、エッジという言葉を充てるようにしたわけだ。

図1と図2を比べると、「IoTゲートウェイ」が「エッジIoTサーバー」になり、やりとりの内容が若干変わっただけ、という風に見えるかもしれないが、この「やりとりの内容が変わった」ことで、さまざまなメリットが生まれてくる。

以下、例を挙げて説明していこう。

【図2:エッジコンピューティングのコンセプト】

「エッジ」がコストを削減する ~建物と振動センサーの例~

では、エッジ IoTサーバーを入れるとどんなメリットがあるのか?

まず、建物に設置した振動センサーを例に挙げてみよう。こうしたセンサーを使うことで、地震などの災害にあった際、建物の損害状況を迅速に判断することが可能となる。これは、「災害で建物にどんな負荷がかかったか」を振動センサーの結果を基に解析し、その建物が安全か危険か、あるいは補修が必要だとしたらどの程度かといった情報を、現地に赴かず即座に解析できる、というシステムで、新築の物件を中心にニーズが高まりつつある。

ただし、このシステムを実際に構築しようとすると、災害が起きていないときの運用コスト、具体的には通信費やクラウドの利用費を最小に抑えないと、導入してもらいにくい。そこで、振動センサーからデータを受け取ったエッジ IoTサーバーが地震などの異常を判断するようにすると問題が解決できる。

地震がない時は、データをクラウドにアップロードしなくて済むかもしれないし、抽出データ(例えばFFTを掛けた結果)を圧縮し、1時間に1回とか1日に1回などの頻度で送るだけで済むかもしれない。一方で、災害が起きたら、そこからは生データを(一旦エッジ IoTサーバーに蓄積した上で)クラウドに上げることで、より精密・迅速な分析を行うことが可能になる。

つまりエッジ IoTサーバーを入れることで、「(初期導入コストは上がっても)通信コストを削減することができれば、長期的にはペイすることになるわけで、こうした点は大きなメリットになる」(大野氏)。

「エッジで顔認識」でリアルタイム性確保&コスト削減 ~顔認識の例~

監視カメラなども同じだ。4Kカメラの映像を独自回線でクラウドにそのまま送り出していたら、その通信コストは半端ないものになるし、先述のレイテンシも馬鹿にならない。

しかし、監視カメラにエッジコンピューティングサーバーを組み合わせ、顔認識まで行わせることで、通信コストを削減でき、顔認識もほぼリアルタイムで行えるようになる。

また、顔認識すべき対象者が見当たらない時は通知の必要はないわけだから、「対象者が見つかった時だけ通知を行い、同時に画像をクラウドにアップロードする」といった処理にすれば、より迅速な対応を可能にしつつ、運用コストも下げられる。導入ハードルももちろん下がるだろう。

ちなみにこうした顔認識や上で述べた振動解析は、昨今、AIで分析するケースも多い。

しかし、満足いく処理性能・処理精度を得るには、それなりの計算能力が必要となるケースも多い。上で「エッジコンピューティングサーバー」という言葉を出したが、「エッジIoTサーバー」という名称は、通常、計算能力はそれほど高くないサーバーを、「エッジコンピューティングサーバー」という名称は、計算能力を高めたサーバーを指すことが多い。AIを利用する場合は、エッジコンピューティングサーバーを利用することが多いだろう。

産業用のロボット制御、5G活用も「エッジ」が効果的

同様にIIoTにおける制御にもエッジ IoTサーバーは効果的だ。

通信のレイテンシを抑えられるから、あとは制御の頻度に間に合う計算ができるようにエッジ IoTサーバーの構成を用意すればいい、というわけだ。

例えば産業用ロボットの制御は、「センサーで検知→ロボットの操作」までms単位の反応時間が求められるが、これを従来型IoTの構成で実現するのはかなり困難だ。

特に昨今は、5Gが徐々に視野に入りつつある。5Gは一般に高速性能がアピールされることが多いが、実は低レイテンシに向けた実装(URLLC:Ultra-Reliable and Low Latency Communications)も大きな目玉の一つ。

URLLCは特に遠隔操作に向いた通信技術で、遠隔医療(*2)や建設機械の操作(*3)が特にアピールされているが、実は工場などのIIoTにも非常に有用だ。ただし、何でもかんでも5Gで通信していたら、帯域がパンクする(*4)。つまり、URLLCとエッジ IoTサーバーを組み合わせるのが現実的なソリューションとなる。

*2 手術ロボットを利用した遠隔手術

*3 土木作業を最小限の人員でこなせるようになり、コスト削減や工期短縮に効果的

*4 URLLCは帯域を絞り、そのかわり低レイテンシと確実な通信を担保する通信方式

機密性の高いデータも「エッジ」で対応

セキュリティの問題も、これである程度解決する。

特にセンサー類のような低価格デバイスの場合でも、エッジ IoTサーバーとの通信はインターネットを介さないから、ここで外部から侵入される危険性が大幅に減少する。また、機密性の高いデータを扱う場合は、「IoTの枠組みを使いながらデータそのものはローカルに置いたエッジ IoTサーバーから外に出さない」ようにすることで、安全性が保たれることになる。もっとも、今度は、そのエッジ IoTサーバーをどう防御するか、という問題が発生するのでその検討は必要になるが、少なくとも問題の性質が変わることは間違いない。

では、これまで従来型のIoTシステムを導入していた事業者が、エッジコンピューティングを始めるためには、どのような点に留意する必要があるのだろうか。次回はこの課題について検討したいと思う。