トレンド

GPUエンジニアが見たCOMPUTEX TAIPEI2024 ~生成AI基盤の未来~

2024.07.24

GPUエンジニア

石渡 巧

GPUエンジニア

今井 雄貴

GPUセールス

太田垣 俊一

毎年5~6月に開催されることでお馴染みのコンピュータの祭典「COMPUTEX TAIPEI」が2024年も台北で開催されました。NTTPCからは3名の社員が参加しました。

COMPUTEX TAIPEIは、台湾 台北市で毎年開催されるアジア最大級の国際コンピュータ見本市です。1981年に初開催され、以来、IT業界の最新技術と製品が一堂に会する重要なイベントとして定着しています。

2024年度の主な出展企業は、Acer、AMD、ASUS、GIGABYTE、Intel、MSI、Qualcomm、SuperMicroなど。さらにこれらの企業に加えて、数多くのスタートアップ企業や中小企業も参加し、最先端の技術や製品を展示しています。COMPUTEX TAIPEIはIT業界全体の最新動向を把握し、新しいビジネスチャンスを探るための重要なイベントのため、NTTPCメンバも毎年参加しています。

コロナ禍が明けた2023年の開催は約4万7千人が来場し盛り上がりましたが、今回はその倍近い8万5千人が来場するという大盛況ぶりでした。

2024年の開催期間は6月4日~7日(台湾現地時間)の4日間。私たちは6月5日から7日までの計3日参加しました。開催期間中はあいにくの雨でしたがとにかく人が多く、どこのブースに行っても人が入れないほどでした。

イベント開催前に、NVIDIAのジェンスンCEOが先んじて基調講演を行い「Blackwell Ultra」「Rubin」といった新しい製品の発表がなされました。

1. 基調講演

イベント期間中も各社が基調講演を実施していました。

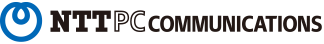

◆SuperMicro

SuperMicroのKeynoteは超満席で、立ち見が出るような状況でした。NVIDIAのジェンスンCEOが登場し、SuperMicroのチャールズリアングCEOとの親密度をアピールしているように感じました。

SuperMicroの幅広いサーバーラインナップや、NVIDIA最新のGPUを搭載した水冷ラックを紹介。お値段約3億円の製品を毎日50台量産しつづけるということで、「いったいいくら儲けるんだ」と掛け合い漫才のように笑いを取っていました。

KeynoteはSuperMicro公式ページでも配信されているので、ぜひチェックしてみてください。

◆その他メーカー

MICRON(メモリー)、ARM(CPU)、SEAGATE(ストレージ)の基調講演も聴講することができました。いずれもグリーンコンピューティングに特化した内容で、処理能力が数十倍向上しながらも省電力を実現できていることをアピール。

ストレージ分野においては、SSDが容量限界を迎え、さらに生成AIの普及により今後は利用データ量の爆発的な増加が見込まれることから、イニシャルコスト・ランニングコストの低いHDDに再び注目が集まっていました。

2. 展示ブース

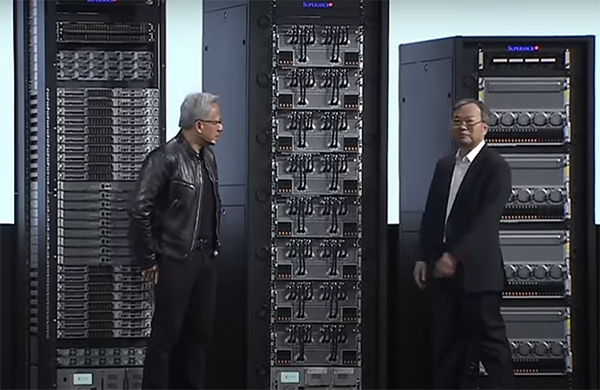

展示ホールに入ってまず目を引いたのは、金色のラックが印象的な「NVIDIA GB200 NVL72」です。NVIDIAパートナーであるサーバーメーカー各社がそれぞれ目玉として展示しています。とある説明員の話によると「NVIDIA GB200 NVL72を展示しないと、ジェンスンCEOにブースに立ち寄ってもらえない!というウワサ」とのことで、各社ブースの一番目立つところに設置するなど、競争意識が感じ取れました。

※各ブースのNVIDIA GB200 NVL72展示ラックにはジェンスンCEOのサインがあり参加者はこぞって写真を撮っていました。私ももちろんその内の一人です。

それでは、見学した展示ブースの中からいくつか紹介したいと思います。

◆SuperMicro

まずはおそらく今回一番混み合っていたであろう「SuperMicro」のブースです。

※周囲に比べて際立って人が多く、ブース内に入るのも一苦労

※ブース説明員にも人だかりができており、次は私、次は私と順番待ちしている状況でした。COMPUTEX TAIPEIには過去何度か参加していますが、こんな光景は見たことがありません。

展示ブースで大々的にアピールされていたのはDLC(Direct Liquid Cooling)です。DLCはHPC環境の冷却技術として昨今注目されている、従来の空冷に変わる効果的な冷却方法です。冷却効率、エネルギー効率、省スペース化という観点で非常に重要性が高まってきていることを感じました。

※DLC(Direct Liquid Cooling)に最適化されたラックで、本ラックは1本あたり8ユニットを収容できるとのこと

こちらにもジェンスンCEOのサインが!

ひときわ輝いて見える気がしますね!

前述の通り展示ブースは超満員で、タイミングを見計らってようやく説明員の方からお話を聞くことができました。SuperMicroをはじめ、各サーバーメーカーが注力している部分はやはりリキッドクーリングで、いかに水冷化の課題点(高密度かつ高冷却性の実現)を早期解決して製品化していくかというところが競争ポイントとなっているようでした。

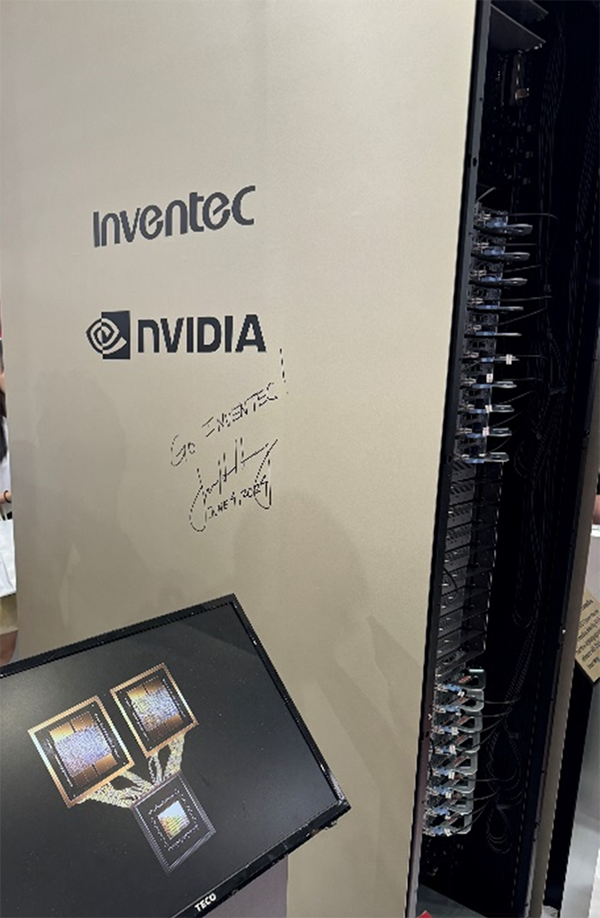

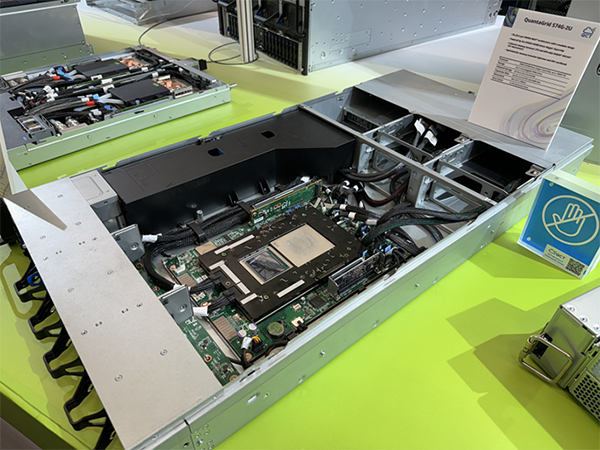

◆QCT(Quanta Cloud Technology)

QCTは、台湾大手のOEMコンピュータベンダーで、クラウドコンピューティングやAIサーバー分野では業界トップクラスです。

こちらでもやはりDLC(Direct Riquid Cooling)が大々的にアピールされていました。

QCTはSuperMicroの競合メーカーとして唯一、サーバー設計からリキッドクーリングシステムまで自社開発・提供を行っています。

NVIDIAとも密接に連携しており、SuperMicroへの対抗意識をひしひしと感じる展示内容でした。

通常チラーは屋外に設置されますが、QCTはスタンドアロンタイプのリキッドソリューションを開発するなど、特にリキッドクーリングの需要を意識しているように感じました。

※左がサーバー搭載ラック、右がスタンドアロンのリキッドクーリングシステムで左右1セットの仕様。

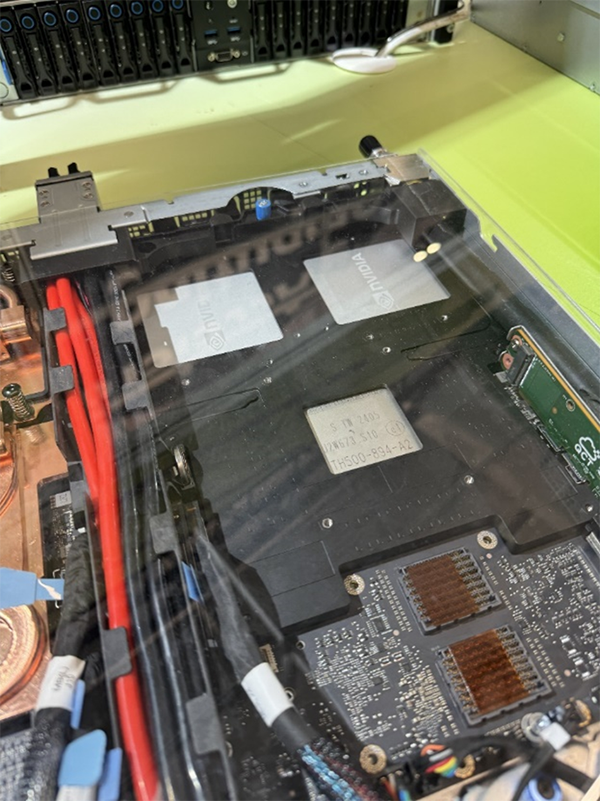

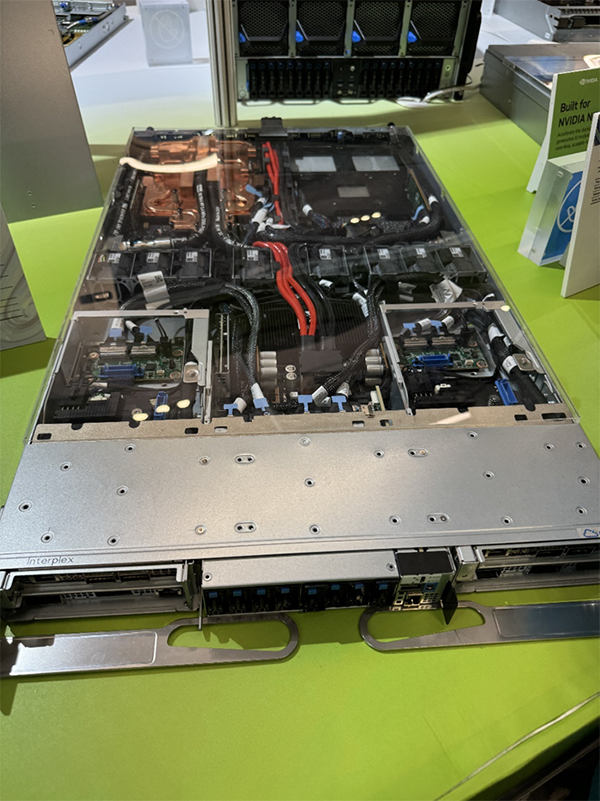

ここまでGB200 NVL72の話一色になりましたが、こちらも忘れてはいけません

NVIDIAのSuperchipです。

こちらがNVIDIA GH200 Grace Hopper Superchip搭載のサーバーです。

こちらが2基のB200とGrace Superchipを組み合わせた

「NVIDIA GB200 Grace Blackwell Superchip」の現物です

こちらは完全水冷サーバーで、1台のサーバー内に2基のGB200 Grace Blackwellが搭載されています。これをラックに72基搭載したものが前述したGB200 NVL72です。

◆GIGABYTE

続いて、会場内のひときわ大きなエリアを占める「GIGABYTE社」のブースです。

入口付近ということもあってかこちらもかなりの大盛況ぶりでした。

こちらでは「液浸冷却システム」の展示に人だかりができていました。

液浸冷却とは、電子機器全体を特殊な冷却液に完全に浸して冷却する方法です。あまり私は馴染みがなかったので一見「大丈夫?」と思えてしまう仕組みでしたが、日本企業で実証実験を進めているようです。

液浸冷却システム

また、OCP(Open Compute Project)準拠のラックの展示も行われていました。

OCPとは、データセンター内のハードウェア仕様のオープン化を目的とするコミュニティです。ただし、その仕様は米国での利用を前提に設計されているため、日本で普及させるには、電源やラックサイズ、コスト面等の様々なハードルをクリアする必要があると言われています。

OCP準拠ラック

3. 最後に

ここ最近の生成AI技術の進展に伴ってデータセンターの発熱量が増加している現状に対し、スケールと効率性を高めるソリューションで「グリーンコンピューティング」がキーワードになっているという印象を強く受けました。

今後、大規模なシステムの増加とともに発熱量も増加の一途をたどることが予想されますが、現在の空冷システムには限界があり、DLC(Direct Liquid Cooling) のような水冷技術への注目がますます高まると思われます。

もちろん、データセンター側での対応も必要なため、水冷対応データセンターの少ない日本における導入、普及はまだ先になるかもしれませんが、この技術動向は引き続き注目していきたいと思います。

グリーンコンピューティングの可能性は、今後のデータセンター運営において非常に重要な要素になると確信しています。来年のCOMPUTEX TAIPEIで発表される内容にも期待です!