トレンド

第39回人工知能学会全国大会 企業ブース出展&参加レポート ~AI学術研究の最先端に触れる~

2025.07.15

セールスエンジニア

金内 英大

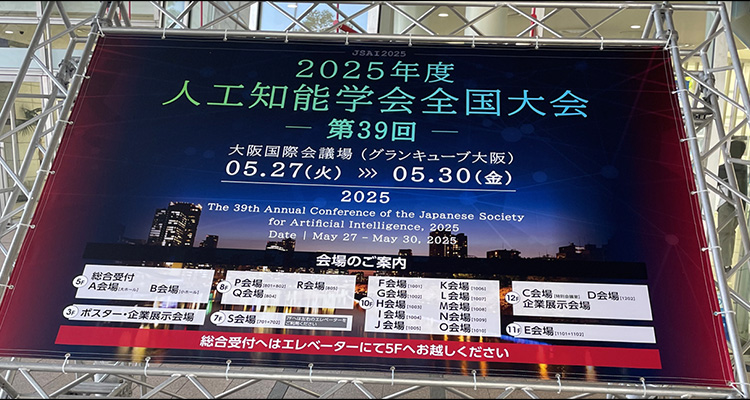

2025/5/27(火)~5/30(金)に、第39回人工知能学会全国大会が開催されました。大阪にある大阪国際会議場(グランキューブ大阪)にて開催され、NTTPCは今回企業展示ブースに初めて出展しました。私自身も学会初参加ということもあり、展示や講演を興味深く見学させていただきました。それらを一部紹介しつつ、NTTPCの出展模様や会場の雰囲気などをお伝えします。

【目次】

人工知能学会全国大会とは

人工知能学会全国大会は年に1回開催されている日本最大級のAI学術イベントで、2025年で第39回を迎えました。昨今の生成AIブームを受け、参加者数は増加傾向にあります。今回の参加者は4,939名(現地4,032名,遠隔907名)にのぼりました。参加者は主に研究者・企業関係者・学生など。会場では大規模言語モデル(LLM)やAIエージェント、Physical AI、対話AIなど、最新技術の研究発表が数多く行われ、特に生成AIの実用化に向けた産学連携の成果発表や、従来の統計手法との融合による新しいアプローチが注目を集めています。

基調講演、招待講演、企画セッション、オーガナイズドセッション、チュートリアル講演、企業展示など多様なプログラムを通じて、AI研究の最前線に触れることができる国内随一の学術大会です。

会場前パネル(NTTPC社員撮影)

講演

現地では4日間の会期中、様々な企業・大学の講演や参加者同士のセッションが開催されており、その数はなんと1日30プログラム以上!すべて参加したかったのですが、出展ブースでの説明員対応との兼ね合いもあり、私が参加できたのはごく一部でした(涙)

各企業でのAI活用事例や研究内容を紹介する講演にいくつか参加した中で、特に興味深かったのはエンタメ業界での事例でした。

株式会社DeNA様:DeNAにおけるAI技術の事業適用

株式会社DeNA様のセッションでは、自社で提供しているモバイルゲーム『逆転オセロニア』を例に、プレイヤーのデッキ構築を支援するAI機能開発を紹介していました。コストやゲーム仕様等の制約を満たす適切な駒の組み合わせを自動生成し、デッキを提供するといった課題に対し、Transformerベースでモデルを開発されていました。

株式会社コナミデジタルエンタテインメント様:探索が困難かつ状態行動空間が広大な問題を解くためのIMPALAとDemonstrationの併用

株式会社コナミデジタルエンタテインメント様は、深層強化学習を現行のデジタルゲームに適用する際、分岐が多いため探索の難しさや状態行動空間の広さが課題になるなかで、それらを小規模なデモンストレーションを活用して探索を誘導し、効率的に深層強化学習をしていく事例を自社リリースゲーム『遊戯王マスターデュエル』を通した実証もまじえて紹介されていました。

※「遊戯王」は株式会社集英社の商標または登録商標です

最近では、NVIDIA がGoogle DeepMindと、Disney Researchというウォルトディズニー社配下の研究機関と共に自律型AIを搭載したエンターテインメントロボットを開発するなど、AIをゲームやコンテンツに内包して届けるチャレンジが進んでいます。今回聴講した講演を通して、エンタメ業界でも学術機関と連携したAI研究が進んでいることがわかりました。ゲームやアニメが趣味の私個人としては、生活の至るところにAIが浸透してきたな、という実感が強くなりました。

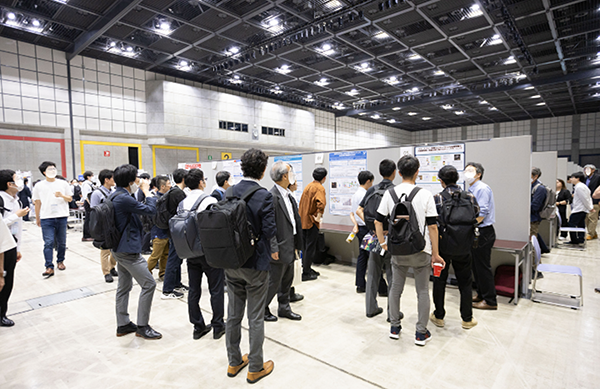

企業展示

講演会場と別のフロアには企業展示ブースが設けられており、学会参加者に向けた新製品の紹介・会社案内が行われています。大手、ベンチャー企業問わず様々な企業が出展されており、(きちんとカウントしたわけではありませんが)AI分野専門の企業・研究機関が全体の半分程度を占め、残り半分は自動車メーカーなど他業種/業界の企業という印象でした。

企業展示ブースと同じホール内では、学生や企業の研究者が研究成果をポスターにして貼り出しているコーナーもあり、時にはポスターの前で研究者の方が自身の研究成果を発表されているタイミングもありました。中には「インプレゾンビ検出のための特徴分析」など、ポスター発表ならではのユニークな研究も見られました。

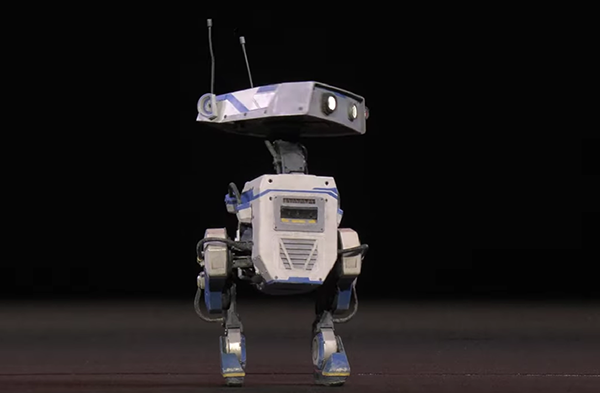

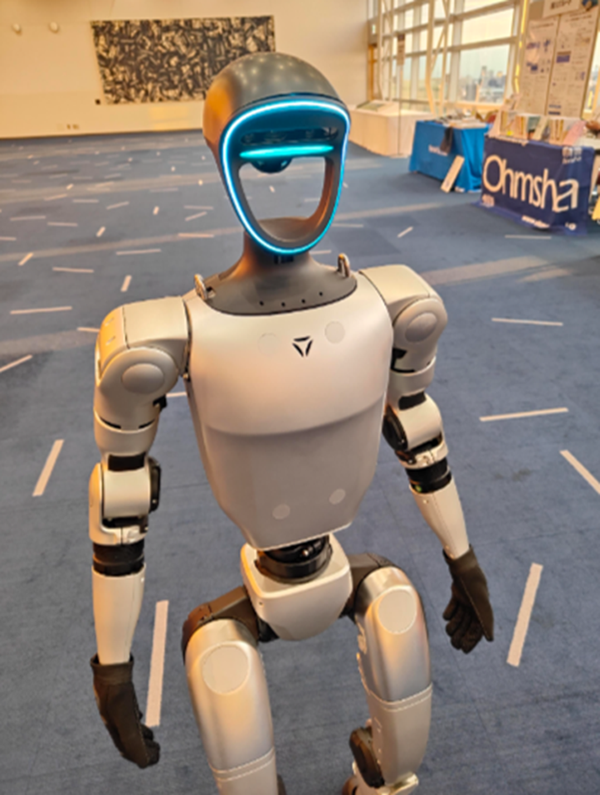

また、Physical AIの潮流を受け、AI搭載ロボットをデモ展示されている企業も多数ありました。なかでもTechShare株式会社のブースでデモ展示されていたヒューマノイドロボット「Unitree G1」は実に興味深かったです。NVIDIA Jetson AGX Orin™を搭載した2次開発用(R&D用)ロボットで、全身に様々なセンサーやアクチュエータを搭載し、深層強化学習を用いて独自の運動機能を開発できるほか、独自制御プログラムの作成も可能なものになっています。これまでに販売されていたものと比べると比較的安価に開発用ヒューマノイドロボットを提供可能ということでした。

※「Unitree」は、杭州宇樹科技有限公司の商標または登録商標です。

このようなロボットデバイスは、「物理的な開発基盤」という意味ではNTTPCで提供するGPUサーバーと通ずるところもあります。ソフトウェアの開発だけでなく、いかにAIを3次元空間で自律的に動作させるか。AI分野に取り組むうえで、物理的な実証プラットフォームの多様化にも注目していきたいです。

Tech share株式会社が販売する小型ヒューマノイドロボット「Unitree G1」(NTTPC社員撮影)

NTTPCの展示紹介

展示ブース(NTTPC社員撮影)

NTTPCでは、主に4つの展示を行いました。

1つ目は、Hewlett Packard Enterprise様に協力いただき、GPU搭載も可能なオールラウンドサーバー「HPE Compute Scale-up Server 3200」を展示しました。大型のラックマウント型サーバ―で、内部構造が見えるよう展示したため、生成AI開発基盤をお探しの方に興味を持っていただくことができました。

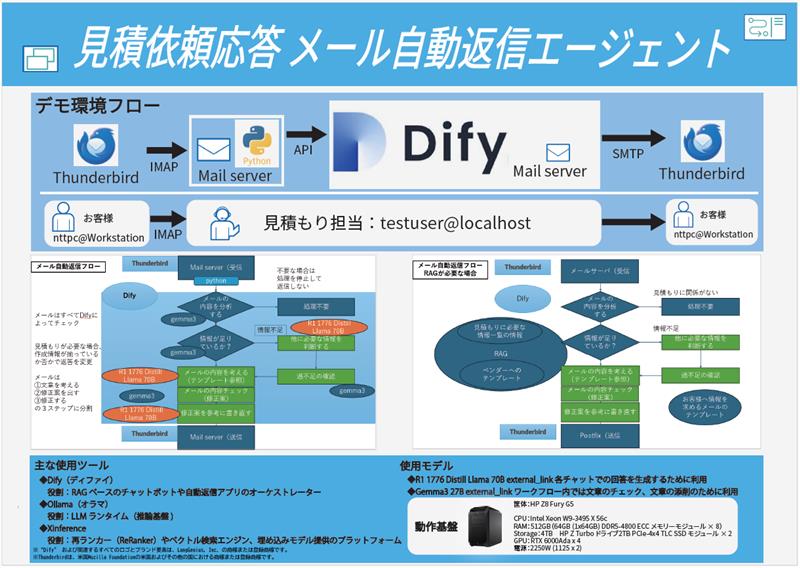

2つ目はDifyを用いた見積もり作成AIエージェントのデモ+動作環境であるGPUワークステーションの展示です。本イベント用にNTTPCエンジニアが作成したもので、以下のようなフローで複数のローカルLLMが自律的にチェック・判断・実行までを担います。

① お客様からメールを受信

② メールの内容をチェックし、見積を依頼する内容かどうかを判定

③ 見積依頼メールの場合、見積に必要な項目がそろっているかを判定

④ そろっていなければその旨をお客様に返信

そろっていれば、仕入先に依頼メールを送信

展示会場で説明に利用したフロー図 (NTTPC作成)

※“Dify” および関連するすべてのロゴとブランド要素は、LangGenius, Inc. の商標または登録商標です。

※Thunderbirdは、米国Mozilla Foundationの米国およびその他の国における商標または登録商標です。

このデモは、NVIDIA RTX™6000Ada GPUを4機搭載したワークステーション上で、完全ローカルで動作するようメールサーバー等も構築しました。さらに、GPUリソースの消費状況等もウォッチできます。実物のGPUワークステーションを目の前にしてAIエージェントをデモするというチャレンジングな試みでしたが、スムーズに稼働させることができ、立ち寄っていただいた方にもとても好評でした。

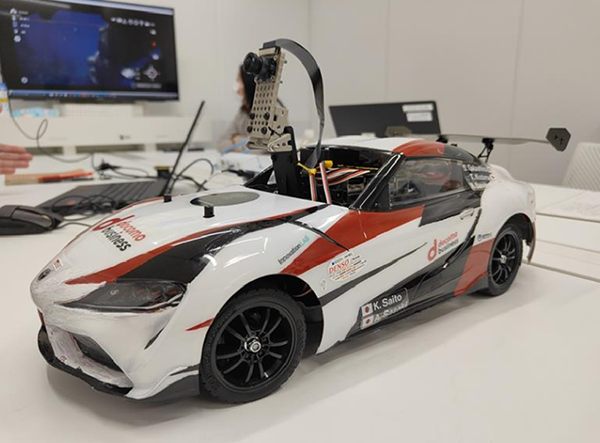

3つ目はNTTPC有志メンバーで作成したAIラジコンカーの展示です。NVIDIA Jetson™を搭載し、車載カメラを通じてコースの状況を学習することで、人が操作することなく自動運転を実現します。

AI学習方法やデジタルツインでの転移学習への展望等を、ラジコン本体と走行映像を交えて紹介しました。今回は、自動車業界関係者も多く来場されていたので、そういった方々に注目していただけました。

実際に作成・展示したAIラジコンカー

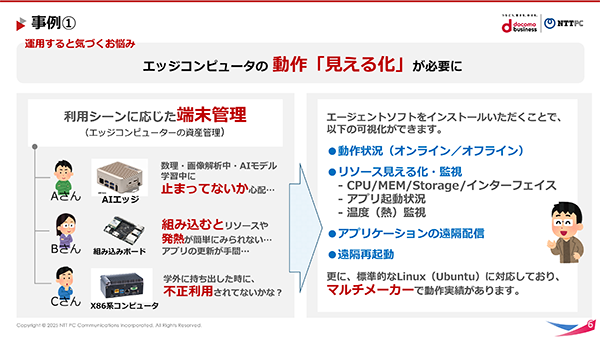

4つ目はNTTPCが提供する「エッジマネジメントサービス」です。エッジコンピュータのリアルタイムな状況管理や、作成したアプリケーションの一括配信機能等を搭載しています。今回はサービスの機能を体感いただくため、エッジ装置(NVIDIA Jetson™ Nano)にAIロボットじゃんけんアプリを配信し、エッジコンピュータの低遅延処理を活かして、来場者に遊んでもらいました。

「AIロボットじゃんけん」アプリは株式会社リョーサン様に提供いただいたものです。Jetson上で動作するプログラムで、カメラに映った人の手を瞬時に認識して、じゃんけんのどの手が出されたかをAIが判断し、画面内のキャラクターが対戦相手に勝てる手を出すという仕組みです。人の瞬発力よりも早いFPSで処理されるため、実質的に必勝のアルゴリズムになっています!ロボットハンド搭載バージョンも準備されているほど手の込んだアプリケーションになっています。

来場者の方には「ホントに勝てない!」「どんな手の出し方をすれば勝てるんだろう...?」と、認識動作を分析し技術的な裏を突こうとされるなど、とても楽しんでいただけました。

AI開発基盤を提供するだけでなく、こうした面白みのあるAIアプリの開発もやってみようか、とよい刺激をいただけた展示になりました。

まとめ

イベント全体を振り返ると、AI分野に対して多様な業界が熱を入れ始めたと感じました。少し前まではAIといえば研究機関や大手IT企業のR&D部門のみが研究、実証検証などを行っている状況で、狭い範囲での盛り上がりという印象でした。しかし、現在はエンタメ業界や医療業界、食料業界なども独自にAI研究組織を立ち上げて検証、事業化しているケースが増えました。加えてベンチャー企業も、特定業界の課題解決を行う特化型AI系ソリューションを軸に参入する動きが活発です。

私たちのようなインフラ提供事業会社も、「AI研究」とひとくくりにした認識で提案、設計するのではなく、お客様ごとの業界課題やその解決に向けたAIの活用手法などを把握し、検証・研究に適したご提案をできるようにしていく必要性がある、といういい勉強になりました。