トレンド

ISC2025 現地レポート:HPCとAIの“融合”がもたらす未来とは?

2025.08.26

GPUセールス

竹井 ゆりか

こんにちは。NTTPCでHPC/AIインフラ基盤のセールスを担当する竹井です。

2025年6月にドイツ・ハンブルクで開催された「ISC High Performance 2025(以下、ISC2025)」に参加してきました。ISCはヨーロッパ最大級のHPCカンファレンスで、2025年は世界中から約3,000名の参加者が集まりました。世界中の研究者・技術者・ベンダーが集結し、次世代HPC/AI基盤の最前線について熱い議論が交わされました。

今回は、現地の空気感や注目の講演・展示、そして日本との比較を交えつつ、レポートをお届けします!

開催場所となったハンブルク・コンベンションセンター(NTTPC社員撮影)

1. 注目のキーワードは「HPCとAIの融合」

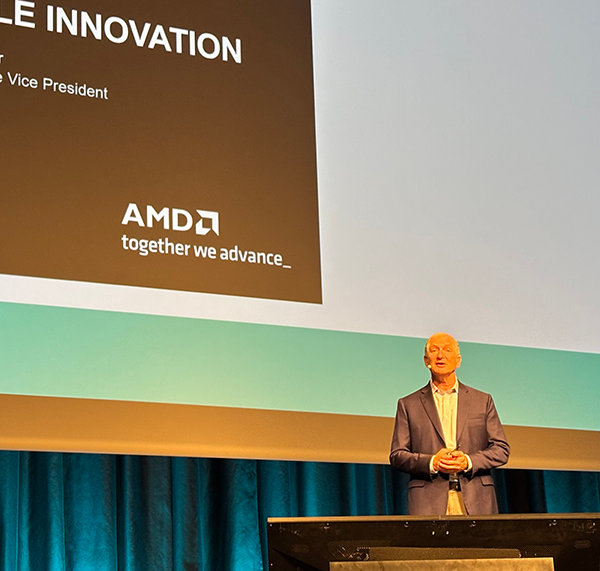

ISC2025の開幕を飾った基調講演では、AMD社CTOであるマーク・ペーパーマスター氏が登壇し、「HPCとAIの融合による持続可能なイノベーションの道筋」というテーマで講演を行いました。

このセッションでは、これからの10年でHPCとAIがどう発展し、人類社会にどのようなインパクトを与えるかが、技術・インフラ・価値創出という多角的な視点から語られました。

基調講演に登壇したAMD社 CTOのマーク・ペーパーマスター氏(NTTPC社員撮影)

HPCとAIの“融合”はすでに始まっている

冒頭で示されたのは、「HPCとAIはもはや切り離せない」という認識です。

かつては研究用途に限られていたHPCが、今ではAIの大規模モデル学習や推論処理を担うインフラとして活用されるようになり、研究・産業の双方でAIとHPCのワークロードが混在する時代に突入しています。

特に、同一の計算基盤上でAIとシミュレーションを同時に走らせる「ワークロード統合」が進みつつあり、これにより計算効率の最大化・データ移動の最小化が可能になっていることが強調されました。

AMDが提唱する「Infinityアーキテクチャ」の戦略

講演の中で印象的だったのは、AMDが描くHPC/AI融合時代のインフラ構想です。

その中心となるのが「Infinityアーキテクチャ」。これは、CPU・GPU・AIエンジンを単なる部品の集合ではなく、シームレスに連携する一つの“コンピューティングプラットフォーム”として設計するというものです。

このアーキテクチャは、すでにFrontier(米国)やLUMI(フィンランド)、El Capitan(開発中)など、世界最先端のスーパーコンピュータにも採用されており、今後の国際競争を支える中核技術として位置づけられています。

また、Infinityアーキテクチャはオープン標準とエコシステム重視を掲げており、特定ベンダーに依存しない技術基盤の拡大が狙いとされています。

カギは「サステナビリティ」―科学の進化と地球環境の両立へ

HPCの進化により、気候変動シミュレーション、創薬、材料設計、量子化学などの科学的ブレークスルーが次々と生まれています。しかし、それと同時に計算資源のエネルギー消費も年々増大しているという課題もあります。

講演では、「消費電力あたりの性能(性能/W)」を重視する“サステナブルHPC”の重要性が繰り返し語られました。

例えば、液冷や光通信などのエネルギー効率化技術の採用、AI推論の省電力化設計など、HPCシステムそのものの設計思想に「省エネ」が組み込まれつつあります。

これにより、「科学の進化 × 環境への配慮」という、未来社会が求める二律背反の課題に対し、技術的に応えていく必要があると感じました。

日本にとっての示唆:融合は“技術”ではなく“設計思想”へ

今回の講演で印象的だったのは、HPCとAIの融合が単なる技術統合にとどまらず、「設計思想のレベル」で再定義されていることでした。

CPU、GPU、AIアクセラレータ、メモリ、冷却、ネットワーク…。それらすべてを「どう組み合わせ、どう活用するか?」という問いが、インフラ設計者・研究者・ベンダーに突きつけられているように感じました。

日本でもHPCの先進事例は多くありますが、AI活用の加速と、持続可能性を同時に考える設計思想の共有は、今後より重要になっていくと強く実感しました。

2. 「誰もが使えるHPC/AIへ」―ヨーロッパのAIファクトリー構想

基調講演のほかにも、現地ではHPCをテーマにしたさまざまなセッションが開催されました。そのうちの1つである「HPC in Europe」セッションでは、EUが取り組んでいる「AIファクトリー」について共有されました。

セッションで言及されていたのは、HPCやAIのリソースを、これまでのように研究者だけが独占利用するのでなく、産業界や非専門家にも開放するという先進的なプロジェクトです。

具体的には、EU主導のEuroHPC Joint Undertaking(JU)が中心となり、ヨーロッパ内で13のAIファクトリーが選定され、稼働が始まっています。

これらのAIファクトリーは、以下のような機能を持ちます:

- 3つのアクセスモード(Playground / Fast Lane / Large Scale)を提供し、多様な利用ニーズに対応

*初心者向けの少量リソース(Playground)から、最大50,000 GPU時間までの中規模開発(Fast Lane)、さらには50,000時間超の大規模モデル学習(Large Scale)まで対応しています。 - 専門分野ごとの技術サポート体制を整備し、利用者に最適な提案を行う

- 初心者や中小企業でも使いやすいように、リソース利用のコンサルティングを実施

まさに「社会インフラ」としてのHPC/AIを目指す取り組みで、産業界との距離を縮めるモデルとして日本でも参考になると感じました。

3. アジア太平洋のHPC戦略:各国の焦点が見えたAPACセッション

「HPC in Asia-Pacific」セッションにも参加しました。このセッションでは、中国・インド・日本・韓国・台湾・シンガポールの代表が集まり、地域ごとのHPC動向が共有されました。全体の中で特に印象的だったトピックを紹介します。

生成AIに最適化したGPUインフラの強化

- 中国やインドは、AI専用スーパーコンピュータやGPUクラスタの大規模導入を進めており、生成AIワークロード対応が国家戦略に組み込まれています。

AI×HPC×量子のハイブリッド化

- 日本や韓国、シンガポールでは、量子HPCの統合実証が活発。特に日本は文科省主導で複数の大学・研究機関が連携し、将来の量子AI基盤構築を目指しています。

国産技術による自立と安全保障

- 中国・インド・台湾は、国産CPUやGPU、通信技術の確立に注力。アメリカ依存からの脱却がキーワードです。

教育・人材育成の強化

- 学生向けのHPCコンテストや、並列プログラミング教育のカリキュラム導入が進められており、未来のHPC人材の育成が加速しています。

グリーンHPCと液冷の普及

- 台湾やシンガポールでは、液冷システムの導入が進んでおり、PUE(電力使用効率)最適化への取り組みが進展中。特に熱帯地域では必須の対策となっています。

アジア全体で「次の10年」を見据えた動きが加速していると強く感じました。

4. 展示会で目立った“次世代技術”の実態:光・CXL・量子の最前線

セッション会場に隣接するホールでは、各社が新製品を持ち寄り展示していました。展示会場では、これまでの「GPU競争」だけでなく、光コンピューティングやCXL(Compute Express Link)といった、次世代インフラを支える技術群が多数登場していました。

展示会の様子(NTTPC社員撮影)

光コンピューティング:イスラエル発Cognifiberが存在感

Cognifiberは、「GlassChip」という光で演算を行うチップを開発しており、ベクトル演算・行列演算などを従来の電子回路ではなく、光の干渉によって処理。

- 消費電力を大幅に削減しながら、最大1000倍の高速化が可能

- 光ファイバー内で直接演算を行うため、ネットワークと演算が一体化したアーキテクチャ

まるでSFのような話ですが、なんと2029年に製品が発売される予定ということで、話を聞いていてワクワクしました!

CXLの進化に挑むスタートアップ:韓国Panmnesiaの取り組み

韓国発のスタートアップ Panmnesia は、CXL(Compute Express Link)技術をベースとしたスイッチや接続技術の開発に取り組んでおり、独自の特許も保有しているとのことです。CXLは、CPU・GPU・FPGA・メモリといった異なるコンポーネント間で、低レイテンシかつ柔軟にデータをやり取りする次世代インターコネクト規格であり、Panmnesiaの技術はこの分野において注目を集めていました。

- GPUがCPUメモリを直接読み書き可能になる

- Intel/NVIDIA/AMDが参加するCXL Consortiumによって標準化が進行中

これは、AIワークロードの大規模化に伴い、“メモリの壁”を超えるカギとして注目されています。

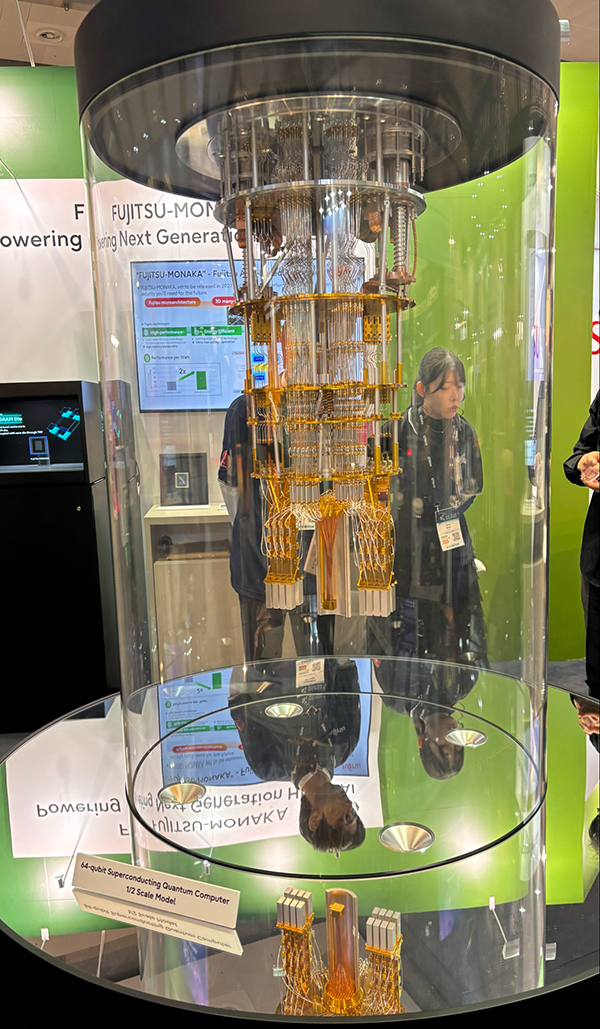

量子コンピューティング:実用化は「2029年」?

IBM、富士通、Quantinuum、IonQなど、10社以上の量子コンピューティング関連企業も大きな展示ブースを構えていました。まだ検証段階といわれている量子コンピューターですが、実用化のタイムラインは「2029年」をターゲットとする企業が多かったです。

会場では、EVIDENのように量子とHPCのハイブリッド構成を提示するベンダーが登場し、量子技術が既存のスーパーコンピューティング環境と補完的に連携していく流れが見られました。また、IonQのようにクラウド経由での提供を進める企業や、医療・創薬分野での応用に取り組む動きも出てきており、「量子はまだ遠い未来」ではなく、すでに実用化が近いことを感じさせる内容でした。

富士通の量子コンピューター(NTTPC社員撮影)

5. 最後に

今回のISC2025は、技術面だけでなく、現地の空気や雰囲気からも多くの学びがありました。

セッションでは、パネルディスカッション形式の講演が多く、登壇者と聴講者の双方向のやりとりが活発に行われていたのが印象的でした。日本国内のイベントでは、講演者が一方的に話す形式が多い中で、参加者自身がその場を“作っている”感覚が強く、文化の違いを感じる場面でもありました。

日本からの参加者は体感として少なく、出展している企業も限定的でした。参加費や距離といった物理的ハードルも影響していると思います。ちなみに、今回の私たちの渡航にかかった費用は約100万円/人、東京からの移動時間は、トランジットも含めて計20時間かかりました・・・

また、展示会場を一歩出ると、ハンブルクの落ち着いた街並みが広がり、歴史ある建物や湖の風景に心が和らぎました。国際イベントとしての刺激と、ヨーロッパらしい穏やかな空気の対比も、記憶に残る体験のひとつでした。

ハンブルグ市庁舎周辺の街並み(NTTPC社員撮影)

AI×HPC×量子、そしてエネルギー効率・アクセス性など、私たちが向き合うべきテーマは多岐にわたります。今回得た知見を、今後のサービス開発や事業戦略にも活かしていきたいと思います。

国内でも、大阪でHPC系イベント開催が検討されているとの情報も聞こえてきています。この分野に関する日本からの発信がさらに増えていくことも期待しています!