トレンド

Interop Tokyo 2025で見たGPU水冷技術の進化と未来

2025.11.04

GPUエンジニア

齋木 悠友

【目次】

1. はじめに

皆さん、こんにちは。NTTPCコミュニケーションズ AIソリューション事業部 ビジネスデザイン部門の齋木です。私が所属している部署では、AI開発に欠かせないGPUサーバーやその関連機器の設計・構築を担当しています。

近年、AIやHPCの発展に伴い、GPUサーバーの高性能化が進んでいます。GPUあたりの消費電力と発熱量も非常に大きくなっているため、従来の空冷(空気で機器を冷やす方式)では対応しきれない熱処理の課題が顕在化し、冷却効率・設置環境・運用コストの観点から、水を使ってGPUサーバーの温度を下げる「水冷技術」への関心が高まっています。

ところが、日本国内では水冷GPUサーバーの本稼働実績が乏しい状況にあります。その理由として考えられる点は、

- サーバーベンダーごとに冷却仕様や対応しているCDU機器が異なる

- 同一ベンダーにおいてもGPUごとにCDU機器の選定が必要

- データセンターへ水を引き込むことへの忌避感や、既存設備の改修コストの増加

- 建屋内へ引き込める水量の限界

- 水冷環境を構築するノウハウが乏しい

などが挙げられます。

こうした背景のもと、当社では、株式会社フィックスターズ・株式会社ゲットワークスと水冷GPUサーバーの本稼働環境整備に向けた取り組みを行っています。

今後主流となる水冷GPUサーバーの稼働環境を整備すべく、各社の知見を持ち寄り、ベンダーフリーでの本稼働環境を構築し、国内への普及促進へ貢献します。詳しくは下記プレスリリースをご参照ください。

参考:2025年5月7日 プレスリリース(フィックスターズ、ゲットワークス、NTTPCと共同で水冷GPUサーバの本稼働環境の整備を開始 - ニュース一覧 - 株式会社フィックスターズ)

この取り組みは、AIやHPCといった高負荷なワークロードに対応するための次世代インフラの構築を目的としたもので、新潟県湯沢町の「湯沢GXデータセンター」を拠点に、ベンダーフリーかつ高効率な水冷環境の実現を目指しています。

湯沢GXデータセンター(会場にてNTTPC社員撮影)

現在当社では、コンテナ型データセンター内で水冷GPUサーバーを稼働させる検証を進めています。検証結果は今後Webサイトなどでお知らせしますので、楽しみにお待ちください。

検証と並行して、私自身も水冷技術を取り巻く最新の動向や技術的な理解を深めたいと考え、2025年6月に幕張メッセで開催された「Interop 2025」に参加しました!

最新技術が一堂に会するこの展示会は、大きな刺激と学びを得る貴重な機会となりました。特に現在検証中の水冷技術について、各企業ブースでの実機展示やセミナーを聴講することで理解を深め、今後の業務に活用できる多くのヒントを得ることができました。

本記事では、GPUエンジニアとしての視点から、水冷技術の仕組みや導入事例などを通じて、冷却技術の可能性と課題を掘り下げます。

2. Interop 2025で見たサーバー冷却技術

「Interop Tokyo 2025」は、毎年国内外から約500の企業・団体が参加し、技術動向とビジネス活用のトレンドを、会場でのデモンストレーションやセミナーを通じて体感することができます。

今回私は主にサーバーの冷却技術に関する出展を見学し、特に高電力GPUサーバーを効率的に冷やせる「水冷」と「液浸」の冷却方式に注目しました。水冷技術の最新トレンドを探る中で、特に印象的だった3つのブースをご紹介します。

2.1 株式会社ゲットワークス × 菱洋エレクトロ株式会社:水冷対応コンテナ型データセンター

株式会社ゲットワークスと菱洋エレクトロ株式会社による共同出展ブースでは、液冷対応のコンテナ型データセンターに関する展示が行われていました。

コンテナ型データセンターとは?

コンテナ型データセンターとは、コンテナの内部にサーバーや冷却設備、電源などの必要な機器を集約した移動可能なデータセンターです。

従来の施設型データセンターとは異なり、設置や運用の柔軟性に優れ、さまざまな環境に対応できる点が特長です。

コンテナ型データセンターの主な特長

- 新たにデータセンターを建設する必要がなく、導入までの時間を大幅短縮

- 事前に構成されたユニットを現地に設置することで、短期間での立ち上げが可能

- モジュール型の設計により、必要に応じて段階的な拡張が容易

- 都市部から地方、さらには災害対策拠点など、さまざまなロケーションに対応

上記のようなメリットを持つコンテナ型データセンターと、サーバーの液冷技術の融合は、冷却効率・設置柔軟性・導入スピード・環境配慮の面で非常に魅力的なソリューションだと感じました。今後の展開にも注目していきたいと思います。

2.2 Lenovo Neptune®第6世代

Lenovo Groupは、サーバー向けの水冷技術「Lenovo Neptune」システムを出展されていました。

ブースでは最新の第6世代も紹介されており、説明員の方から詳細を伺うことができました。第6世代 Lenovo Neptuneには、以下のような3つの特長があるということです。

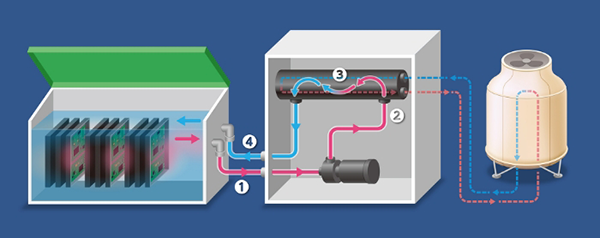

① 温水による直接冷却

純水を用いた直接冷却(DWC:Direct Water Cooling)技術を採用しています。他の水冷システムでは冷却液を利用するケースもありますが、水を使用することでポンプの抵抗を軽減し、省電力化を実現しています。さらに、冷却に使用された後に排出される温水も再利用可能。廃熱を有効活用することで環境負荷の低減に貢献しています。

② ファンレス設計

ハードウェアの主要コンポーネントを水冷で効率的に冷却することで、ファンを使用せずに動作可能な設計となっており、騒音の低減と消費電力の削減を両立しています。

③ AI対応の強化

AIワークロードに特化した設計が施されており、従来の世代と比較して処理能力が大幅に向上しています。また、HPCとAIの両方に対応可能な柔軟性を備えています。

私はこれらの特長の中で「① 温水冷却技術」に注目しました。一般的には「冷却には冷水の方が効率的では?」と思われがちですが、実際には温水による冷却でも十分な熱除去が可能ということでした。さらに、温水は施設内で暖房などに再利用できるため、廃熱を価値あるエネルギーとして活用できる点が非常に魅力的です。

SDGsに対応したこのような設計は、環境への配慮と技術革新を両立した素晴らしい取り組みだと感じました。

2.3 日本フォームサービス株式会社:液浸冷却装置

皆さんは、「液浸冷却」という技術を聞いたことがありますか?

昨今のGPUサーバーの高性能化に伴い、従来の空冷方式のみならず、水冷方式でも冷却能力に限界が見え始めているという話を耳にすることがあります。そうした課題に対する新たなアプローチとして注目されているのが「液浸冷却」で、サーバーを絶縁性のある特殊な液体に直接浸すことで効率的に冷却する技術です。ゲーミングPC分野では以前から利用されていましたが、エンタープライズサーバー分野でも近年注目されています。

実は私自身、液浸冷却装置についてはこれまであまり知識がなく、今回が初めて詳しく知る機会となりました。あらためて、一般的な液浸冷却装置のメリットと導入時の注意点について調べてみました。

メリット

- サーバーの冷却コストを削減できる

液浸冷却は、空冷方式に比べて熱伝導効率が高く、冷却に必要なエネルギーが少なくて済みます。 - サーバーの故障率を下げられる

液体によって均一に冷却されるため、温度のムラであるホットスポットが発生しにくく、電子部品の劣化を防ぐことができます。 - 従来よりも設置面積を取らない

液浸冷却では、ラックや空調設備、水冷用設備が不要になる場合が多く、よりコンパクトな設計が可能です。 - 冷却時の騒音を削減できる

ファンは不要または最小限で済むため、運用時の騒音が大幅に減少します。

注意点

- 導入や運用に専門知識が必要

液体の選定、漏れ対策、メンテナンス方法など、専門の技術者やサポート体制の確保が重要

上記のことから、コストと効果のバランスを慎重に見極める必要があるものの、メリットも多い優れた技術と言えるでしょう。

なお前述の通り、弊社では現在(液浸ではなく)水冷GPUサーバーの検証を行っていますが、これはNVIDIAをはじめとする主要GPUベンダーが水冷方式を採用しているためです。とはいえ液浸冷却技術についても、今後の技術的・市場的な動向を注視しながら検証実施を検討しています。

3. Interop Tokyo 2025での学びと気づき

入社1年目の私にとって、Interop Tokyo 2025は社会人として初めてのビジネス展示会への参加機会となりました。入社から3か月というタイミングで、GPUエンジニアとして業務に関わる冷却技術の展示を直接見られたのは、非常に貴重な経験でした。

特に印象的だったのは、水冷・液浸冷却といった次世代冷却技術の展示です。空冷では対応しきれない高発熱なGPU環境において、水冷技術がどのように課題を解決し、どのような設計思想で進化しているのかを、実機見学や説明員の方々の解説を通じて具体的に学ぶことができました。

業界の最前線に触れることができたと同時に、自分自身の視野が大きく広がったと感じています。展示会は単なる製品紹介の場ではなく、技術とビジネス、そして人とのつながりが交差する場であることを実感しました。

特に印象に残ったのは、「技術は人の課題を解決するためにある」ということを、実際の現場で体感できたことです。冷却技術ひとつをとっても、設置の柔軟性、環境負荷の低減、運用コストの削減など、さまざまな観点からの工夫が凝らされており、技術者の方々の創意工夫と情熱を感じました。

例えば、Lenovo社の温水冷却技術では、冷却に使った温水を施設内で再利用するという発想に驚かされました。冷却効率だけでなく、環境負荷の低減やSDGsへの貢献といった視点が融合しており、「冷却=熱対策」という従来のイメージが大きく変わりました。

また、液浸冷却技術については、これまで知識が浅かった分、展示を通じてその革新性と導入時の課題(液体の選定、メンテナンス、初期投資など)を体系的に理解することができました。冷却方式の選定には、技術的な優劣だけでなく、運用面やベンダー対応など多角的な視点が必要であることを実感しました。

現在の水冷/液浸冷却技術は、どちらかというと大手企業を主なターゲットにしている印象を受けました。展示ブースの構成からも、エンタープライズ向けのソリューションや大規模な導入を前提とした提案が多く見られ、企業規模や導入予算に余裕のある層を意識しているように感じました。今後はこれらの新技術が市場に広く普及することを願っています。

イベントへの参加経験を通じて、水冷技術に対する理解が一段と深まり、今後の業務で役立つ知識の土台が築けたと感じています。技術の背景や目的を理解することで、今後の業務への関わり方にも前向きな意識を持つことができました。

新人としてまだまだ学ぶことは多いですが、今回の経験を通じて、技術と社会のつながりを意識しながら、自分自身も成長していきたいという思いが一層強まりました。今後も積極的に現場に足を運び、技術とビジネスの両面から価値を創出できるよう努めてまいります。

※「Lenovo Neptune®」は米国およびその他の国におけるLenovo の商標です。

※「NVIDIA」は米国およびその他の国における NVIDIA Corporation の商標または登録商標です。