基礎知識

NVIDIA Omniverse™徹底導入ガイド|製造・建築・エンタメ業界で広がる3D仮想空間

2025.09.17

GPUエンジニア

NVIDIA Omniverse™(以下、Omniverse)は、3Dデザインや設計、シミュレーションのためのリアルタイムコラボレーションと物理ベースレンダリングを実現する、拡張性の高い次世代プラットフォームです。

Pixarが開発したUSD(Universal Scene Description)を中核技術とし、異なる3Dソフトウェア間でのシームレスな連携や複数ユーザーによる同時編集、フォトリアルなレンダリングなど、これまでにない効率的かつ高度な3Dワークフローを実現します。

本記事では、製造・建築・メディア&エンターテイメントなど幅広い分野で活用が進むOmniverseの主要機能、技術的背景、具体的なユースケースまで、最新動向も交えて詳しく解説します。

次世代のデジタルものづくりや仮想コラボレーションの新潮流を探る方に向けて、Omniverseの技術革新と実際の業務にもたらす具体的な導入メリットを、わかりやすくお届けします。

目次:

- NVIDIA Omniverseとは

- NVIDIA Omniverseの主要技術と提供価値

2.1 リアルタイム共同作業:どこからでもリアルタイムコラボレーション(主要技術:Nucleus)

2.2 高精細レンダリング・物理シミュレーション:現実に近い3D体験(主要技術:RTX™ Renderer/OptiX™/PhysX™)

2.3 既存ツールとの連携 :既存資産の最大活用とシームレス連携(主要技術:USD)

2.4 AIによる機能拡張:3D制作・シミュレーションの精度と効率を強化(主要技術:Kaolin/Warp、Isaac Lab/Isaac GR00T ほか) - 【業界別】NVIDIA Omniverseのユースケース

3.1 製造業・スマートファクトリー分野の事例

3.2 建築・建設業界の事例

3.3 メディア・エンターテイメント分野の事例 - NVIDIA Omniverseを導入する際のポイント

4.1 利用プランと比較のポイント

4.2 導入環境の選択ポイント

4.3 推奨システム構成について - まとめ

1. NVIDIA Omniverseとは

Omniverse(オムニバース)とは、仮想空間上で3Dデータをリアルタイムに共有・編集できる、NVIDIAが提供する共同開発プラットフォームです。

柔軟なAPIやSDKも提供されており、各業務に合わせたカスタムツールの構築や、生成AIと連携したアプリケーション開発にも対応しています。

このプラットフォームでは、複数のデザイナーやエンジニア、開発者が、場所や使用ツールにとらわれることなく同じプロジェクトに同時参加でき、設計・検証・レビューといった工程を効率的に進めることが可能です。

Omniverseは、リアルタイムコラボレーション、フォトリアルなレンダリング、物理シミュレーション、AIの活用など、多彩な機能を備えた次世代のものづくり基盤として注目を集めています。

2. NVIDIA Omniverseの主要技術と提供価値

Omniverseが注目を集める理由として、従来の3D開発ツールでは困難だった機能を統合的に実現できる技術基盤があります。

以下は、Omniverseを構成・支援する主要な技術群です。構成要素として中核を担う機能と、AI開発などを支える補助的な技術とに分けて整理しています。

| 技術名 | 主な役割 | 詳細 |

|---|---|---|

| Nucleus | 1. リアルタイム共同作業 | すべてのユーザーが同時編集・即時反映できるようにするデータ同期サーバー。 |

| NVIDIA RTX™ Renderer | 2. 高精細レンダリング・物理シミュレーション | リアルタイムレイトレーシングモードを提供し、従来のラスタライズ方法よりも多くのジオメトリや、物理ベースのマテリアルを忠実にリアルタイムでレンダリング可能。 |

| NVIDIA PhysX™/Flow™ | 2. 高精細レンダリング・物理シミュレーション | RTX GPUを活用したリアルタイムパストレーシングエンジン。 |

| USD(Universal Scene Description) | 3. 既存ツールとの連携 | Pixarが開発した3Dデータ記述フォーマット。現在は、NVIDIAも参加するOpenUSDプロジェクトのもと、業界標準として整備が進められている。 |

| Kaolin/Warp | 4. AIによる機能拡張 | 3D形状認識や生成モデルに対応するAI/MLフレームワーク。 |

これらの技術群は、Omniverseを単なる3Dツールの寄せ集めではなく、「統合されたものづくり基盤」として成立させる要となります。

こうした技術がどのように機能として実装され、現実の業務プロセスにどのような変革をもたらしているのかを、4つの視点からひも解いていきましょう。

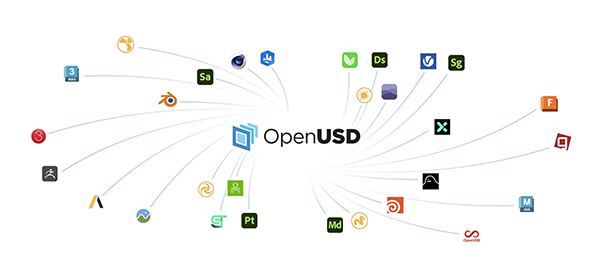

2.1 リアルタイム共同作業:どこからでもリアルタイムコラボレーション(主要技術:Nucleus)

Omniverseは、異なる拠点や部門、さまざまな3Dソフトを使うメンバーが、Nucleusサーバーを通じて同じ3D空間をリアルタイムに共同編集できます。

この仕組みにより、遠隔地や複数チーム間でも最新データを即座に共有・反映でき、意思決定のスピードと柔軟性が大きく向上します。

2.2 高精細レンダリング・物理シミュレーション:現実に近い3D体験(主要技術:RTX™ Renderer/OptiX™/PhysX™)

Omniverseは、RTX技術を活用した専用レンダリングエンジン「NVIDIA RTX™ Renderer」により、現実に近いフォトリアルな3D空間をリアルタイムで再現できます。 加えて、日照・気流・衝突・重力などの物理シミュレーションにはNVIDIAのPhysX™やFlow™が組み込まれており、工場や建築物、製品の「完成イメージ」や質感、環境までを正確に再現することが可能です。

さらに、GPUに最適化されたレイトレーシングエンジン「OptiX™」も活用されており、AIによるノイズ除去(AI Denoising)によって高精細なビジュアルをリアルタイムに保ちます。

図面やパースだけでは掴みにくい空間の広がりや構造、設備配置の課題も、こうした高精度な視覚表現により直感的に把握・改善できる設計環境が実現します。

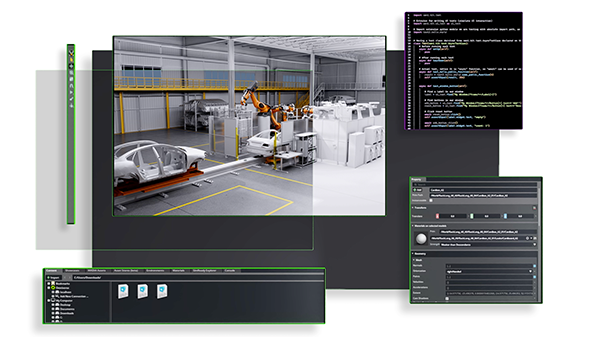

2.3 既存ツールとの連携 :既存資産の最大活用とシームレス連携(主要技術:USD)

Omniverse の大きな特徴のひとつが、既存の3D制作ツールとの高い互換性です。

たとえば、Revit™ や Blender™、Maya™ といった業界標準ツールで作成したデータは、専用の Connector(コネクタ)を介して直接接続できます。

Omniverseと連携可能なアプリケーションについては、下記ページをご覧ください。

参考:Third Party Connectors — Omniverse Connect

Connector は背後でネイティブ形式を自動的に USD 形式に変換するため、手動でのファイル変換が不要となり、リアルタイムでの統合・管理が可能です。

この連携を可能にしているのが、Pixarが開発し業界で標準化が進むUniversal Scene Description(USD)およびOpenUSDプロジェクトです。

Omniverseは、このUSDを3Dデータの“共通言語”として採用することで、設計・CG・シミュレーションなど異なる現場・ツール間での滑らかなデータの再利用と連携を実現しています。

つまり、既存のツール資産やワークフローを活かしつつ、Omniverse上での統合的な開発が可能になるのです。

2.4 AIによる機能拡張:3D制作・シミュレーションの精度と効率を強化(主要技術:Kaolin/Warp、Isaac Lab/Isaac GR00T ほか)

Omniverseでは、AIと3D技術の融合を支える基盤として、次のようなフレームワークが提供されています。

- Kaolin:3D形状認識や生成に特化したPyTorchベースのディープラーニングライブラリ

- Warp:高速な物理演算やシミュレーション処理をGPU上で記述・実行するための開発基盤

これらは主にAI研究者や開発者が活用し、Omniverseとの連携によって高度な3D AIモデルの開発やシミュレーションを実現します。

一方で、用途が明確に定義された実務向けツール群も用意されています。

- NVIDIA ACE:AIアバターによる自然な対話・表情生成

- NVIDIA Omniverse™ Replicator:合成データを自動生成し、AI学習を加速

- NVIDIA Isaac Sim™:ロボティクス用の物理シミュレーション/自動タグ付け

- NVIDIA Cosmos™:物理法則を理解するAI(フィジカルAI)モデルの構築とシミュレーション最適化に活用

-Isaac™ Lab: NVIDIA Isaac Sim™上に構築されたロボット学習フレームワークで、強化学習・模倣学習・モーションプランニングを効率化

-Isaac™ GR00T:言語・視覚入力に基づき、計画とアクションを生成するヒューマノイドロボット向けのオープンソース基盤モデル

これらはニーズに応じて選択できるOmniverse対応ツール群であり、アニメーション制作やロボティクス、AI開発の現場で広く使われています。

このように、Omniverseは基盤技術と専用ツールを組み合わせることで、人手をかけずに高品質なアウトプットを継続的に生み出せるAI×3Dプラットフォームとして、さまざまな産業領域での活用が進んでいます。

【関連記事】

▶︎ NVIDIA Cosmos™とは?:フィジカルAIで変わる自動運転とロボット

3. 【業界別】NVIDIA Omniverseのユースケース

では、実際にNVIDIA Omniverseは、どのような業界でどのような場面に活用することができるのでしょうか。ここでは、リアルタイム3Dコラボレーション、シミュレーション、デジタルツイン構築など幅広い用途に活用されているOmniverseの業界ごとの事例を紹介します。

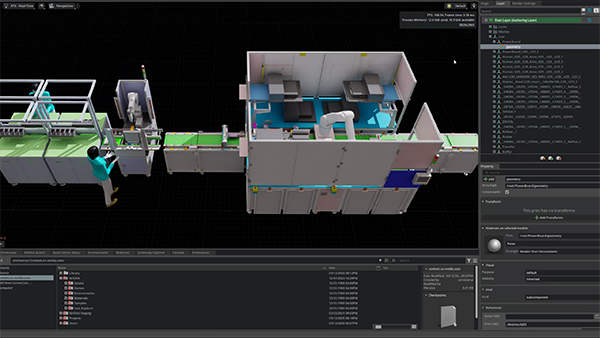

3.1 製造業・スマートファクトリー分野の事例

製造業・スマートファクトリー分野では、Omniverseを用いたデジタルツイン構築やリアルタイムシミュレーションにより、生産ラインの仮想検証や、ロボット動作の最適化、工程の可視化・シミュレーションなど、設計から生産・運用まで一貫した効率化を実現します。部門や拠点をまたいだ情報共有・連携が強化されることで、製品開発サイクルの短縮、品質向上、コスト削減に大きく寄与します。

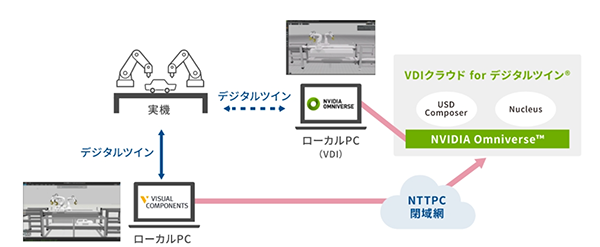

中部電力株式会社の事例

中部電力株式会社では、製造業企業のデジタル化支援において、Omniverseを活用したデジタルツイン環境の構築を進めています。この環境で、 模擬製造ラインのデジタルツインを仮想空間上に再現して複数の拠点をネットワークで結び、デジタルツイン上で遠隔操作や遠隔監視を行いました。 中小企業を主な対象に、多くの企業が利用できる共通的なプラットフォームを構想しています。

2024年10月「Factory Innovation Week 2024名古屋」で披露された

デジタルツイン・デモの技術構成:VISUAL COMPONENTS等の既存ツールと実機を、

クラウド上のNVIDIA Omniverseを介して連携(参考:NTTPC)

Delta Electronics社の事例

また、世界的なエレクトロニクス企業であるDelta Electronicsでは、Omniverse EnterpriseとIsaac Simを活用し、合成データ生成を従来比100倍高速化、検出モデルの精度を90%に向上させるとともに、デジタルツインによる事前検証でレイアウト再構成時間を大幅に短縮しました。これにより、ダウンタイムとコストを削減しつつ、迅速かつ柔軟な生産ライン運用を実現しています。

3.2 建築・建設業界の事例

建築・建設業界(AEC)では、Omniverseがプロジェクトの初期段階から完成に至るまで、多岐にわたるプロセスで革新をもたらします。たとえば、地理的に離れた複数の拠点や異なる専門分野のチームが、リアルタイムに同じ3D設計データにアクセスし、共同でレビューや修正を行うことが可能になります。

また、複雑な建築BIMモデルや都市全体の広域データをOmniverse上で一元的に管理し、関係者間でのスムーズな合意形成を促進します。

都市デザイン会社であるHouseal Lavigneでは、これまで連携が難しかった複数の設計ツールから都市計画データを一つに統合し、リアルタイムでのレビュー環境を構築しています。これにより、従来は数ヶ月を要していた開発プロセスを、あるプロジェクトではわずか4時間にまで短縮しました。

この圧倒的な効率化が、クライアントとの迅速な合意形成はもちろん、小規模チームながら大規模な案件を手がける競争力にも繋がっています。

NVIDIA Omniverseで作成された都市計画モデル:OpenUSDによるデータ統合と

リアルタイムレンダリングが、複雑な都市デザインの迅速な評価と合意形成を支援

(引用元:NVIDIA「Houseal Lavigne Elevates Urban Design and Planning | Case study」)

3.3 メディア・エンターテイメント分野の事例

映画のVFXやゲーム開発、アニメ制作といったエンターテイメント業界においても、Omniverseは制作ワークフローに革新をもたらします。特に、多数のアーティストが関わるプリプロダクション(制作初期段階)の効率化や、リアルタイムでのレビュー環境構築に大きく貢献します。

たとえば、世界的な人気作『スパイダーマン:スパイダーバース』シリーズを手がけるソニー・ピクチャーズ アニメーションは、Omniverse Enterpriseを基盤に社内ツールを開発しています。これにより、従来は数日を要した2D絵コンテから3Dシーンへのデータ反映が、わずか数分ほどに短縮されました。

また、監督やアーティストは3Dの専門知識がなくても直感的にカメラワークを試せるようになり、前作の約4倍ものショット試行を重ねることで、作品のクオリティを飛躍的に向上させています。

Omniverse WebSocket Livestream Player 上で USD ベースの橋モデルを

リアルタイムに同期・プレビューし、ライティングやカメラアングルを即座に調整

(引用元:NVIDIA「2D and 3D Worlds Together With Omniverse Enterprise」)

4. NVIDIA Omniverseを導入する際のポイント

ここまでご紹介してきたように、NVIDIA Omniverseは、リアルタイムな共同作業から高精細な可視化、AIによる自動化、既存資産の柔軟な再利用までを包括的に支える、次世代の統合型プラットフォームです。

ここからは、社内への展開を検討する際に押さえておくべき「利用プランの違い」「導入環境の選定ポイント」「必要な動作スペック」について順を追って解説します。

4.1 利用プランと比較のポイント

Omniverseは、利用規模や目的に応じて主に以下2つのプランが提供されています。

| 特徴 | Individual版(個人向け無償版) | Enterprise版(法人向け) |

|---|---|---|

| 対象ユーザー | 個人、学習者、小規模チーム(最大2名目安) | 3名以上のチーム、企業・組織での本格活用 |

| Nucleus | Workstation(ローカルPC上で稼働) | Server(専用サーバーで共有・管理) |

| コラボレーション | 最大2ユーザーまで(目安) | 大規模チームにも対応 |

| NVIDIAサポート | コミュニティフォーラム中心 | NVIDIA Enterprise Support提供 |

| 商用利用 | 制限あり ※1 | 包括的に対応 ※1 |

| ライセンス形態 | 無償(登録のみで利用可能) | 有償(1年/3年/5年サブスクリプション) |

- Individual版は、まずOmniverseを試してみたい方や、個人での利用、小規模な学習・検証に適しています。

- Enterprise版は、本格的なプロジェクトやチームでの共同作業、NVIDIAサポートを前提とした業務活用に推奨されます。

※1 最新のライセンス条件や詳細については、以下をご確認ください。

NVIDIA OMNIVERSE LICENSING

4.2 導入環境の選択ポイント

Omniverseは、プランに応じて導入できる環境が異なります。特にEnterprise版では、オンプレミス構成とクラウド構成のどちらかを選択することになります。

| 導入形態 | 主な利用シーン・メリット | 主な注意点・考慮点 |

|---|---|---|

| Individual版 | 個人・小規模チームでの学習・検証用途 | 2名までに限定。大規模利用は非対応 |

| Enterpriseオンプレ | 高セキュリティ、自社ITシステムとの連携、カスタマイズ性重視 | 初期投資・社内の運用体制・インフラ整備が必要 |

| Enterpriseクラウド | 多拠点連携、外部パートナーとの共同作業、初期費用の抑制が可能 | クラウド利用料や事業者のポリシー確認、ネットワーク環境の最適化が必要 |

- オンプレミス環境(社内サーバー):Active Directoryや社内ストレージとの連携、機密性の高いデータの管理が求められる企業に最適です。

- クラウド環境:初期導入のしやすさやスケーラビリティに優れており、外部との連携や拠点間の共同作業が多いケースに向いています。Omniverseをクラウド環境で利用する場合は、「VDIクラウド for デジタルツイン®」サービスのご利用をご検討ください。

4.3 推奨システム構成について

ここまで利用プランや導入環境の違いをみてきました。これらを実際に快適に動作させるためには、プロジェクトの規模や利用目的に応じた適切なシステム構成が求められます。

特に企業向けのEnterprise版では、扱うデータの規模や同時接続ユーザー数によって要求されるスペックが大きく異なります。最新の推奨構成やお客さまの環境に合わせた具体的なご提案については、以下のページをご覧ください。

▶︎ NVIDIA Omniverse紹介ページ(NTTPC)

5. まとめ

本記事では、NVIDIAが提供するOmniverseの主要技術や提供価値、業界別の具体的ユースケース、導入時のポイントまで幅広く解説しました。Omniverseは、3Dコンテンツ制作・設計・シミュレーションの現場に革新をもたらす次世代の仮想コラボレーションプラットフォームです。物理的な距離や組織の壁を超え、実際の現場と変わらない高い臨場感・生産性を実現するOmniverseは、新しい働き方や協働スタイルを模索する企業にとって、非常に有力な選択肢のひとつとなるでしょう。

NTTPCは、Omniverseに必要なGPU搭載サーバー・仮想環境・サーバーを安定して運用するためのネットワーク・データセンターまで、ワンストップでの導入・運用支援が可能です。NVIDIA Omniverseの導入に関するご相談やシステム構成のご提案、見積り依頼は、NTTPCまでお気軽にお問い合わせください。

▶︎ お問い合わせはこちら

※NVIDIA、NVIDIA Omniverse、NVIDIA RTX、NVIDIA Cosmos、NVIDIA Isaac、NVIDIA Isaac Sim、NVIDIA OptiX、PhysXは、米国およびその他の国におけるNVIDIA Corporationの商標または登録商標です。

※USDは、Pixar Animation Studiosの商標です。

※Revit、Mayaは、米国およびその他の国々におけるAutodesk, Inc.およびその子会社または関連会社の商標または登録商標です。

※Blenderは、Blender Foundationの商標または登録商標です。

※PyTorchは、The Linux Foundationの商標または登録商標です。

※本記事は2025年8月時点の情報に基づいています。製品に関わる情報等は予告なく変更される場合がありますので、あらかじめご了承ください。NVIDIAが公表している最新の情報が優先されます。