技業LOG

はじめに

イギリスの作家H.G.ウェルズが1898年に発表したSF小説、『宇宙戦争』では火星人が地球に侵略してくるという内容でした。

120年前では夢物語の舞台だった火星も現代では逆に地球から火星に探査ロボットを送り込んで、多様な調査を行っています(侵略はしていませんが)。

実際におこなわれている近年の探査状況は下記のようになっています。

| 探査機名 | 国・機関 | 到着時期 | 種別 | 状態 |

|---|---|---|---|---|

| Mars Odyssey | US NASA | 2001年10月 | 軌道機 | 現在も観測&中継継続 |

| Mars Express | EU ESA | 2003年12月 | 軌道機 | 2028年まで運用延長済 |

| Mars Reconnaissance Orbiter | US NASA | 2006年3月 | 軌道機 | 高解像度観測&通信中継継続 |

| MAVEN | US NASA | 2014年9月 | 軌道機 | 大気減少メカニズム調査中 |

| Trace Gas Orbiter | EU ESA + RU Roscosmos | 2016年10月 | 軌道機 | メタンなど痕跡ガスを分析中 |

| Hope | AE UAE | 2021年2月 | 軌道機 | 大気・気象の3D観測継続中 |

| Tianwen‑1 orbiter | CN CNSA | 2021年2月 | 軌道機 | 火星観測&通信支援継続中 |

| Curiosity | US NASA | 2012年8月 | ローバー | 動作中、地表探査継続中 |

| Perseverance | US NASA | 2021年2月 | ローバー | サンプル採取&生命探索中 |

Credit: KenS

Youtubeリンク

多数の国がすでに火星に到達しているのがわかりますね。月面開発は火星開発への基礎固めという話もあります。

さて、私達は火星で何をしようとしているのか、そして昨今の観測技術が進歩したことで、わかってきた地球の近くに存在する「小惑星」について

今回はそんな話をしてみたいと思います。

- 第1回 地球を取り巻く現状

- 第2回 月で何をしようとしているの?

- 第3回 火星と地球に近づく小惑星

- 第4回 宇宙の法律とお金

今後、私達の生活はより宇宙と密接になって行きます。そんな時代を迎えるための一助になればと思います

目次

-

1.

-

2.

-

3.

-

4.

-

5.

1. 火星ってどんなところ?

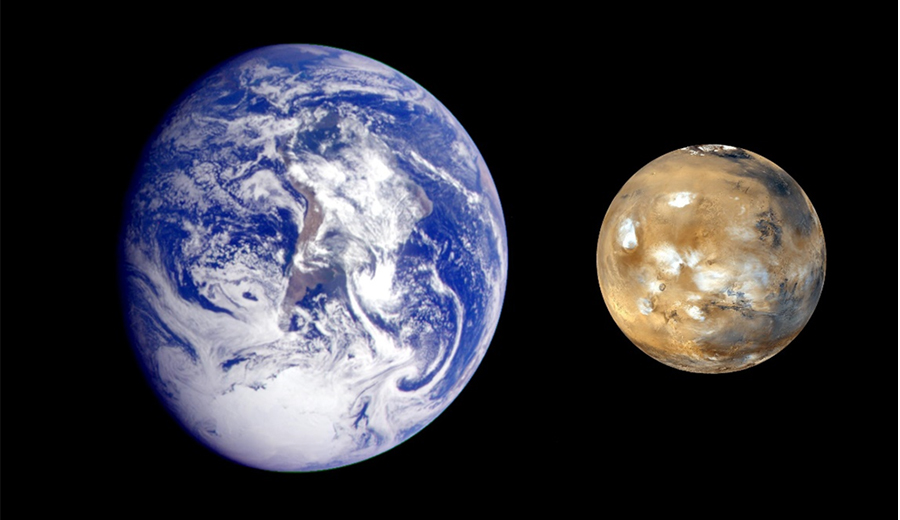

月に続いて、火星ってどんなところでしょう?今回は地球と比較してみたいと思います

地球 vs 火星:比較一覧表

| 項目 | 地球 | 火星 |

|---|---|---|

| 直径 | 約12,742 km | 約6,779 km(地球の約半分) |

| 質量 | 5.97 × 1024kg | 6.42 × 1023kg(地球の約11%) |

| 表面重力 | 9.8 m/s2 | 約3.7 m/s2(地球の約1/3) |

| 1日の長さ | 約24時間 | 約24時間39分(1 Sol 火星のDay) |

| 1年の長さ | 約365日 | 約687日(地球の約1.88年) |

| 自転軸の傾き | 約23.4度(季節がある) | 約25.2度(火星にも季節あり) |

| 大気の成分 | 窒素78%、酸素21%、二酸化炭素0.04% | 二酸化炭素95%、窒素2.7%、酸素0.13% |

| 大気圧 | 約1013 hPa(1気圧) | 約6~10 hPa(地球の1%未満。地球での高度30kmの成層圏と同じぐらい) |

| 平均気温 | 約15℃(地域差あり) | 約−60℃(昼0℃~夜−100℃まで変動) |

| 磁場 | あり(地球を保護) | ほぼなし(局所的にしか存在しない) |

| 水の存在 | 液体の水が大量に存在 | 地表に氷、地下に水の可能性 |

| 衛星 | 1個(月) | 2個(フォボス・ダイモス) |

Credit: NSA/JPL

月に比べると、火星は少しだけ"マシ"な環境かもしれません。

それでも、人が住むにはやっぱりかなり過酷な場所であることには変わりありません。

では、地球から火星に行くには、いったいどれくらい時間がかかるのでしょうか?

地球と火星が最も近づく「最接近」のタイミングで、距離は約5,460万km。

この時、一般的なロケット(ホーマン軌道という効率的なルート)を使っても、到着までにおよそ6~9ヶ月(180~270日)かかります。ちなみに、この「最接近」は約26ヶ月に一度しかやってきません。

いくら「地球に近い惑星」とはいえ、そう簡単に行けるような場所ではないことがよくわかりますよね。

それでも、最初に紹介しましたように、すでにいくつかの国は火星への探査計画を本格的に進めています。

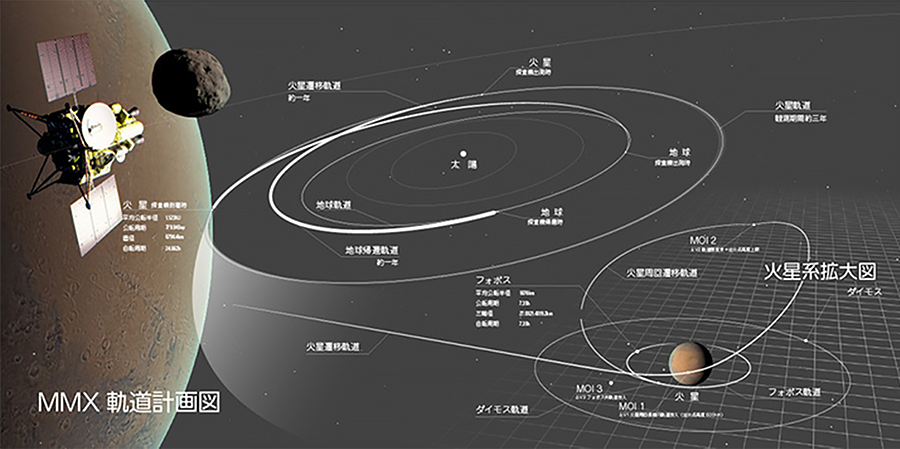

そして日本も、火星の表面ではありませんが、火星のまわりを回っている衛星「フォボス」に向けて探査機を送り込むMMX(Martian Moons eXploration)計画を進めています。

では、次にそのMMX計画について、もう少し詳しく紹介していきましょう。

MMX計画ってなに?

正式名称は「Martian Moons eXploration(マルシャン・ムーンズ・エクスプロレーション)」といいます。

ちょっと難しく聞こえるかもしれませんが、簡単にいえば「火星の2つの月を調べて、フォボスの砂を地球に持って帰る」という、日本のJAXAが中心になって進めている宇宙探査プロジェクトです。

MMX計画の基本情報

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 目的 | 火星の2つの月「フォボス」「ダイモス」の正体を探る。特に、フォボスの表面のサンプルを地球に持ち帰ること。 |

| 探査対象 | 主にフォボス(実際に着陸)、ダイモスは観測のみ。火星の大気も同時に調査予定。 |

| 実施機関 | JAXA(日本)を中心に、NASA(アメリカ)、CNES(フランス)などと連携して進める国際プロジェクト。 |

| 打ち上げ予定 | 2026年度(日本時間) |

| 地球帰還予定 | 2031年ごろ |

| ミッション期間 | およそ5年間(うち火星圏での活動は約3年) |

MMXがめざすこと(その目的と意味)

- フォボスとダイモスの"正体"を知る

ふたつの月は、昔どこかからやってきた小惑星なのか?それとも、火星で大きな衝突があった時に飛び出した破片なのか?

地面から少しだけサンプルを採って、その成分から起源を探ります。 - 太陽系の"過去"をのぞき見る

フォボスのような小さな天体は、数十億年前の状態をそのまま残していることがあります。これを調べれば、太陽系がどうやってできたのかを知る手がかりになります。 - 火星に"生命の痕跡"があるかも?

フォボスには、火星から舞い上がった砂粒やチリがたくさん付着している可能性があります。そこに、火星の生命の"ヒント"が見つかるかもしれません。

ミッションの流れ

- 2026年:日本の新型H3ロケットで打ち上げ

- 2027年:火星のまわりに到着

- 2028年ごろ~:フォボスに着陸して、地中数センチから砂を採取

- 2029年:フォボスを離れて帰還ルートへ

- 2031年:地球にサンプルカプセルが戻ってきて、回収!

なぜMMXが注目されているの?

| 観点 | 意義 |

|---|---|

| 科学的な価値 | フォボスとダイモスの正体を明かすことで、太陽系がどのようにできたのかに迫れる。 |

| 技術的チャレンジ | 火星よりも遠くからの「サンプルリターン」は日本初の試み。宇宙探査のステップアップに。 |

| 国際連携のモデル | アメリカやフランスなど、多国間での技術協力の成功例として注目。 |

| 未来の拠点に? | フォボスは、将来の火星探査や移動の"中継基地"として使える可能性も。 |

火星は、未来への第一歩

火星は、私達人類が「地球の外に一歩踏み出す」最初の本気の舞台です。それは、科学者たちの夢であり、技術者たちの挑戦であり、そして私達みんなの未来と希望がかかった、大きな冒険でもあります。

MMXは、その第一歩として、日本が世界と肩を並べて挑む、重要なミッションなのです。

Credit: JAXA

2. 今後の火星のビジネスと日本企業がどう活躍できる?

火星のこれからと、そこに生まれるビジネスの可能性

「火星」と聞くと、まだまだSFの世界と思う方も多いかもしれません。でも今、火星は"夢の話"から、"実際のビジネス"の舞台へと静かに変わりつつあります。

ここでは、火星でどんなビジネスが考えられているのか、最新の動きに基づいて、科学・産業・民間の視点からわかりやすく整理してみます。

- 火星のまわりを活かすビジネス(地球との連携サービス)

NASAは、民間企業に対して「火星周回の輸送・通信サービス」や「観測機器を預かって運用するサービス(ホスティング)」などの提供を期待しています。

2024年には9社がその候補として選ばれ、火星のまわりに小型の観測衛星(CubeSat)を送ったり、中継衛星を置く計画が具体化してきました。-

!火星の"周り"を使ったビジネスはすでに始まっていて、今後は「宇宙の通信インフラ」や「データ提供のサービス」が当たり前になる可能性があります。

-

- 火星の地面を使ったインフラや資源活用

「ISRU(現地資源利用)」という技術が注目されています。例えば、NASAがMOXIEという装置で火星の大気から酸素を作る実験を成功させたのに続き、水と二酸化炭素からメタン燃料や酸素を作る研究も進んでいます。

また、ロボットや3Dプリンターを組み合わせて、火星の地面で基地をつくる取り組みも進んでいます。自動で掘って、現地の土を材料にして建物をつくるイメージです。

電力については、6人規模の火星基地に必要な電気は太陽電池でまかなえるという研究結果も出ています。-

!火星の上では、「電気」「水や燃料」「建物をつくる作業」などが、今後のビジネスとして重要になってきます。

-

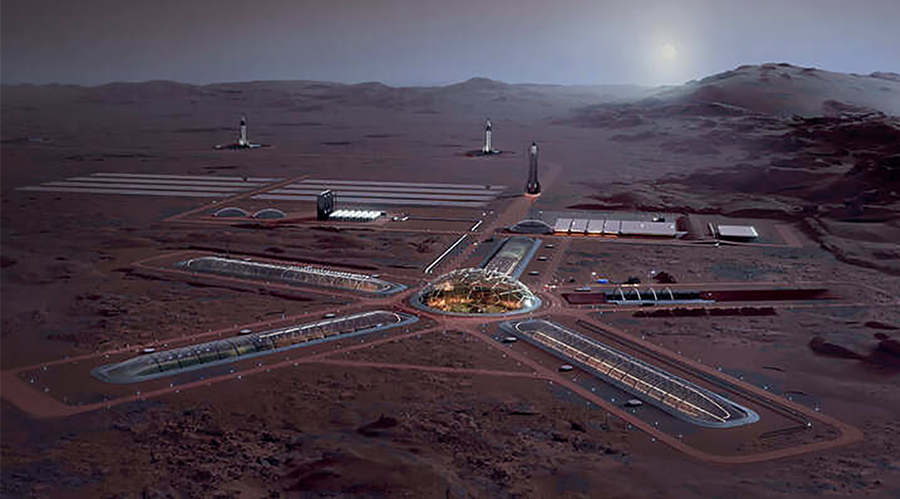

- 民間による輸送と「火星に住む」インフラ整備

SpaceXの「Starship」計画では、2026年~2027年に無人船を5隻送り、2030年代には人を送り込んで"市民が住む都市"をつくる構想まで描かれています。

イーロン・マスク氏は「数十年以内に火星に自立した都市をつくる」と公言しており、そうした実現のためにルールの整備や物流の仕組みづくりも始まっています。-

!国家が主導する時代から、企業が主体となる"火星開拓の新しいフェーズ"に入ろうとしています。

-

- 「火星」をまるごと研究・製造の拠点に

宇宙でモノをつくる「In-Space Manufacturing(宇宙製造)」の技術が、火星でも活かされようとしています。例えば、3Dプリンターや資源の再利用システム(閉ループ技術)などがその一例です。

また、火星の重力は地球の約1/3と低いため、重力が少ない環境ならではの新素材や医療研究が進められる期待もあります。実際に企業が火星に"実験ハブ"を作ろうという動きも出てきています。-

!火星は、未来の「地球外ラボ(研究室)」としての可能性も秘めています。

-

火星ビジネスのチャンスをマッピング!

| ビジネス領域 | 具体例 |

|---|---|

| 軌道インフラの提供 | データ中継、観測機器ホスティング、小型衛星の輸送 |

| 地表建設・資源活用 | 酸素・燃料の生成、3Dプリント建設、ロボによる資源採掘 |

| 宇宙輸送・定住支援 | Starship輸送、都市支援、ライフサポート関連サービス |

| 宇宙製造・研究拠点 | 微重力を活かした新素材づくり、バイオ実験の場として |

注目したい!火星ビジネスの「今」と「これから」

- 火星の軌道ビジネスが動き出している

→ NASAと企業が共同で動く"仕組み"が整いつつあります。 - 火星の地表インフラも実験段階へ

→ 酸素や燃料づくり、電力供給、ロボット建設などの技術が実用化のステップに。 - 「火星に住む」構想が現実味を帯びてきた

→ 民間による都市計画の前段階。法整備や物流も進行中。 - 研究・製造のプラットフォームとしても進化中

→ 火星が"モノづくり"や"先端研究"の新しいフィールドになるかもしれません。

まとめ:火星はもう「遠い未来の話」じゃない

火星に「行く」ことはもう夢ではありません。そこには、「通信・インフラ」「資源開発」「輸送・都市」「研究・製造」といった多層的なビジネスが待っています。

2030年代に向けて、火星は"次の経済圏"として大きく動き出そうとしています。私達の未来は、意外と近くまで来ているのかもしれません。

Credit: SpaceX

日本企業の火星ビジネス戦略 ~業界ごとに考えてみましょう~

火星というと遠い世界の話に聞こえるかもしれませんが、実は日本企業にも「得意分野を活かして活躍できるチャンス」がたくさんあります。

ここでは業界別に、日本がどんな形で火星開発に貢献できるのかを見ていきましょう。

1. 建設・インフラ業界:過酷な環境でも人が暮らせる空間をつくる

活躍の舞台:

- 火星基地の居住・作業スペース(モジュール)づくり

- ロボットによる自動建設(3Dプリント建築など)

日本企業の可能性:

| 企業種別 | 技術・製品 | 火星での活用シナリオ |

|---|---|---|

| スーパーゼネコン | プレキャスト建築、断熱技術、気密構造設計 | 居住モジュールをあらかじめ地球で組み立て、火星へ輸送して設置 |

| 建設機械メーカー | 無人施工ロボット、掘削技術、自律施工システム | ロボットによる地下施設の構築や、ISRU(現地資源利用)を活かした建設 |

キーワード:ISRU(火星の資材活用)、気密性、ロボ建設技術

2. 製造・機械業界:火星環境に強いロボットや素材

活躍の舞台:

- 資源の採掘、建設の支援、自律移動ロボットなど

- 過酷な気圧・温度・放射線に耐える素材や構造体

日本企業の可能性:

| 企業種別 | 技術・製品 | 火星での活用シナリオ |

|---|---|---|

| 産業ロボ企業 | 高精度アーム、協働ロボット | 資源採掘や基地のメンテナンス支援など |

| 素材メーカー | 耐熱・耐寒素材、潤滑材 | 火星の寒さや熱、放射線にも耐えるロボットや施設用素材 |

キーワード:低温駆動、AIナビゲーション、遠隔操作と自律制御の融合

3. 農業・食糧・バイオ業界:火星での"暮らし"を支える仕組み

活躍の舞台:

- 居住空間での酸素・食料生産(閉鎖型循環システム)

- 微生物や植物を活用した廃棄物リサイクル、水の再利用

日本企業の可能性:

| 企業種別 | 技術・製品 | 火星での活用シナリオ |

|---|---|---|

| 植物工場関連企業 | 水耕栽培システム | LED制御技術 限られた空間でも安定して野菜などを栽培 |

| バイオ企業 | 微生物による分解・メタン生成技術 | 廃棄物の再利用や水の再生循環などに貢献 |

キーワード:バイオリアクター、循環型農業、耐性作物の開発

4. 通信・IT・エネルギー業界:情報と電力の命綱をつなぐ

活躍の舞台:

- 火星基地間、火星と地球の通信ネットワーク

- 太陽光+蓄電池による安定した電力供給

日本企業の可能性:

| 企業種別 | 技術・製品 | 火星での活用シナリオ |

|---|---|---|

| 通信事業者 | 中継衛星、小型アンテナ、地上局 | 火星内の通信や地球との連絡手段の確保 |

| 電力機器・蓄電池企業 | 高効率ソーラーパネル、低温対応のバッテリー | 各拠点への電力供給、探査機への電源供給など |

キーワード:分散型ネットワーク、宇宙用再生エネルギー、デジタルツインによる遠隔制御

5. 医療・生活支援業界:人の心と体を守る

活躍の舞台:

- 火星滞在者の健康モニタリングと遠隔医療サポート

- メンタルヘルスやストレス対策の快適空間づくり

日本企業の可能性:

| 企業種別 | 技術・製品 | 火星での活用シナリオ |

|---|---|---|

| 医療機器企業 | 生体センサー、遠隔診断システム | 居住者の健康管理とリモート診療 |

| 福祉機器企業 | 快適性デバイス、VRリラクゼーションツール | ストレス軽減、心のケアに貢献 |

キーワード:ウェアラブル医療機器、VR癒し空間、AI健康予測

戦略的なステップアップ(2030年~2040年)

活躍の舞台:

| 時期 | 活動内容 | 日本企業の役割 |

|---|---|---|

| ~2030年 | 技術実証・火星軌道サービス | 小型探査機、通信機器、燃料供給装置などの提供 |

| 2030~2035年 | 無人建設・基地整備 | ロボ建設、建材、現地資源を活用する機器の提供 |

| 2035~2040年 | 有人滞在・生活インフラ | 食料、医療、エネルギー、通信など生活を支える分野で貢献 |

日本の強みとは?

日本企業は、「制限の多い場所で確実に動くモノづくり」に長けています。

火星では「壊れない」「漏れない」「ちゃんと保守できる」ことが命。

その点、日本は宇宙開発だけでなく、深海、原子力、クリーンルーム、地下トンネル、狭小住宅など、制約が多い環境でも確実に動く技術を培ってきました。

また、自然との共生や資源の循環を意識した設計思想、国際ルールに柔軟に対応できる技術応用力

まさにこの「環境制約のプロフェッショナル」であることが、火星という未知の世界でも日本の"武器"になるのです。

火星という新天地に、日本の技術と知恵がどう花開くか。今こそ、夢と現実の"あいだ"に、私達の手で道をつくる時です。

この画像はChatGPT Sora(OpenAIの画像生成機能)を使って生成した画像です

3. 地球の周囲をめぐる小惑星とプラネタリーディフェンス

これまでも小惑星はたくさん存在していましたが、最近では観測技術の進化により、地球の近くに思っていた以上に多くの小惑星があることがわかってきました。

特に、地球のすぐそばを通る小惑星や彗星のことを「地球近傍小惑星(NEO: Near Earth Object)」と呼びます(地球の公転軌道に約4500万km以内まで近づく軌道を持つもの)。これまでに発見されたNEOは、すでに約4万個以上にのぼっています。

こうした小惑星の中には、将来的に地球にぶつかるかもしれないものもあるため、世界中で「プラネタリーディフェンス(Planetary Defense)」と呼ばれる取り組みが進められています。

これは、NEOの軌道を追跡・監視し、もし地球への衝突リスクがあるとわかった場合には、それを回避する手段(軌道をそらすなど)を準備・実行するというものです。

例えば、次のような活動が行われています:

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 1. 観測と発見 | 地上や宇宙の望遠鏡を使ってNEOを早期に発見し、軌道を詳しく調べる。例:パンスターズ、NEOWISE、将来のNEO Surveyor(NASA)など。 |

| 2. 軌道予測とリスク評価 | 発見された天体が将来地球に接近・衝突する可能性を計算。危険度は「トリノスケール」や「パレルモスケール」で評価されます。 |

| 3. 偏向・回避技術の研究 | 衝突の可能性がある場合、人工的に軌道をずらして衝突を回避する技術を研究。例:DARTミッション(2022年)では、実際に小惑星に探査機をぶつけ、軌道を変える実験が成功しました。 |

| 4. 警報と国際協力 | 危険なNEOの情報は国際的なネットワークを通じて共有され、地球規模で対応が検討されます。例:国連のIAWN(国際小惑星警報ネットワーク)やSMPAG(宇宙ミッションアドバイザリーグループ)など。 |

このプラネタリーディフェンスは、「科学」と「国際協力」によって、地球を外からの脅威から守るための取り組みです。単なる宇宙開発ではなく、"地球を守る安全保障"という視点からも、世界的に注目されています。

NASA(アメリカ)やESA(ヨーロッパ宇宙機関)などが主導する形で、実際のミッションも動いています。今後は、日本をはじめ各国の連携がさらに重要になってきます。

日本でもこのプラネタリーディフェンスにしっかり取り組んでおり、次のような活動が進められています:

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 1. 専任体制の設立 | 2024年4月に、JAXA(宇宙航空研究開発機構)が「プラネタリーディフェンスチーム」を正式に発足。将来の偏向ミッションに備えた体制づくりを進めています。 |

| 2. 観測・追跡拠点 | 岡山県の美星スペースガードセンターなど、地上望遠鏡を使ってNEOの発見や監視が行われています。特に、暗くて速く動く天体の観測に強みがあります。 |

| 3. ミッション経験と国際連携 | はやぶさシリーズやDESTINY⁺などの探査機ミッションで得た経験をもとに、ESAの「Hera」ミッションにも協力。国際的な研究や技術の連携が進んでいます。 |

| 4. 国際組織への参加と訓練 | 日本は、IAWNやSMPAGにも加盟。2024年には、国際的な模擬訓練(Table-top演習)にも参加し、対応力を高めています。 |

このように日本は、「見つける」→「調べる」→「世界と共有する」→「対策を考える」という流れの中で、しっかりと役割を果たしています。

観測機器、探査技術、国際連携など、多方面での取り組みが進んでおり、今後は法制度の整備や実践的な訓練も含めて、より本格的な準備が求められていきます。

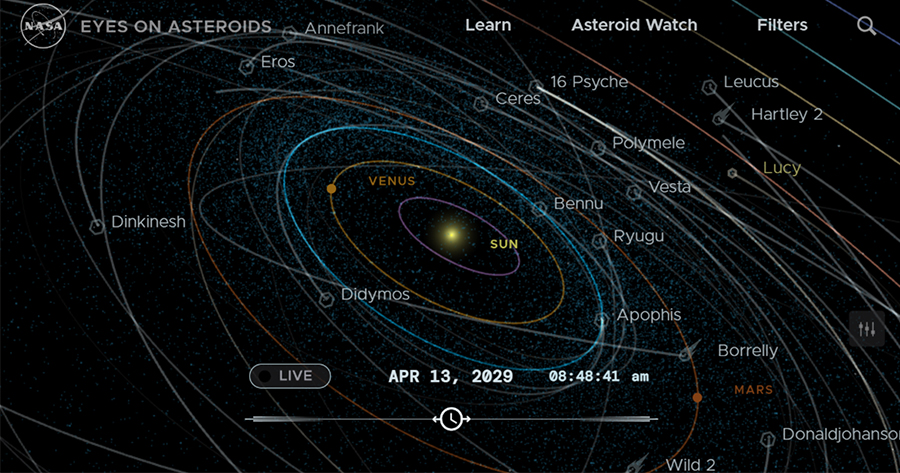

次に、いま話題となっている小惑星「アポフィス(Apophis)」について、現在わかっていることを簡単にまとめます。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 惑星概要 | 直径はおよそ340m。地球のすぐ外側から金星の軌道付近まで、楕円軌道を323日かけてまわっています。 |

| 接近距離 | 2029年4月13日、地表から約32,000km(静止衛星よりも内側)まで接近予定。肉眼でも見られる可能性があるとのこと。ただし、衝突のリスクはありません。 |

| 観測機会 | ESAは2028年に「RAMSES」ミッションを打ち上げ予定で、アポフィス接近直前に到着し観測予定。NASAのOSIRIS-APEXも接近後に観測を計画しています。 |

| 科学的価値 | 軌道・構造・回転の変化をリアルタイムで観測できる貴重なチャンス。 |

| 衝突した場合 | 実際には衝突しないとされていますが、もしもの場合、被害は広島に投下された原爆の約3万倍になる可能性もあると試算されています。 |

アポフィスに対しても、日本はしっかりとした対応を進めています:

- ESAとの協定により、RAMSESへの協力を強化(赤外線カメラの提供、打ち上げ支援などを検討中)

- 東京大学での国際会議で、日本の研究者が観測・データ解析などで積極的に参加

- アジア太平洋地域の観測ネットワーク(APAON)を強化し、掩蔽観測(星が隠れる現象)などにも対応

- JAXA内に専門チームを設置し、国際的な演習や政策にも関与

アポフィスは「ぶつかることはない」と科学的に確認されていますが、その接近を「学びと技術実証のチャンス」として前向きに活かそうとしています。日本もこの世界的な挑戦にしっかりと関わっています。

Credit: NASA/EYES ON ASTEROIDS

下記は「プラネタリーディフェンス(地球防衛)」が生み出す、これからの新しいビジネスチャンスを整理したポイントです。

(※プラネタリーディフェンスとは、小惑星などが地球にぶつかるリスクを監視・回避するための取り組みのことです)

1.小惑星の「見つける・追う」観測サービス

- 観測ネットワークの整備・運用

地上の望遠鏡や宇宙に浮かぶ赤外線望遠鏡(例:NEO Surveyor)の設置、動作チェック、メンテナンスなど。 - 観測データの提供

小惑星の位置や軌道、衝突の可能性などを、人工衛星を運用している企業や政府、研究機関に提供。

APIやクラウドサービス(SaaS)を使った提供例もあります(例:Kayhan Spaceなど)。

2.そらすための技術と、飛び散った岩の解析サービス

- デブリ(宇宙のがれき)監視

例えばDARTミッションでは、小惑星にぶつけた衝撃で想定以上に多くの岩が飛び散り、問題になりました。こうした"その後"を見守る必要があります。 - 軌道を変えるための新技術

イオンビーム(光で押す)、重力で引っ張る方法、レーザーを使って軌道をそらす試み(例:DE-STAR、HAIVなど)が研究されています。 - 動きの予測とAI解析

軌道を変えた後、小惑星がどう動くかをAIやシミュレーションで精密に予測。それを政府や企業に向けてサービスとして提供します。

3.宇宙インフラ&ミッション支援ビジネス

- 小型衛星や探査機の運用サポート

例えばRAMSESやOSIRIS-APEXなどの探査機に部品を提供したり、運用の一部を引き受けたりするビジネスです。 - 軌道そらし専用の商用衛星

観測や通信を中継する衛星を使って、偏向ミッション※を支援することも、新たな役割になります。

-

※軌道をそらすミッション

4.情報・ソフトウェア・AIサービス

- 小惑星の動きや衝突リスクを知らせるSaaS

NEO(地球近傍小惑星)の追跡やリスク評価、自動で警報を出すシステムが登場しています(例:Pathfinderなど)。 - 宇宙保険や金融サービス

小惑星の衝突リスクや、偏向(軌道をそらすこと)後の影響に対応する新しい保険や金融商品の開発も進んでいます。

Credit: JAXA ISAS(JAXA宇宙科学研究所)@ISAS_JAXA

地球防衛/プラネタリーディフェンス チーム ロゴ

5.デブリ除去や人工衛星の防護サービス

- 宇宙ゴミを片づける技術(ADR)

DARTのようなミッションのあとに増えるかもしれない"宇宙のがれき"を取り除くビジネス。AstroscaleやClearSpaceなどが代表例です。 - レーザーによるデブリ制御

Orbital Lasersのように、レーザーを当てて回転を抑える実験が行われています。 - 人工衛星を守るシールドの開発

宇宙のゴミがぶつかっても壊れないように、特殊なシールド(例:Whippleシールド)や構造をパッケージで提供するビジネスもあります。

6.宇宙資源の活用や再利用ビジネス

- 飛び散った破片の回収・資源化

小惑星をそらしたあとに飛び散った岩や塵を集めて、資源として活かす実験も始まっています。 - 宇宙採掘技術との融合

小惑星の軌道を変える技術と、資源を採掘する技術を組み合わせれば、将来的には"宇宙鉱山"のようなビジネスにもつながります(2030年以降に市場が拡大すると予想されています)。

このように、プラネタリーディフェンスは単なる「もしものための備え」ではありません。そこから派生して生まれる、観測・AI解析・保険・除去・再利用など、様々な領域にわたる巨大な産業エコシステムが、いま着実に広がっています。

もしかしたら、将来にはウルトラ宇宙警備隊みたいな組織もできたりするかもしれません。

4. まとめと次回予告

かつてはSFの世界の話だと思われていた火星が、いまや「現実的なビジネス市場」として注目されるようになってきました。

そこには、まだ誰も本格的に手を付けていない、いわば"宇宙版ゴールドラッシュ"とも言える可能性が広がっているのです。

また最近の観測技術の進歩によって、地球の周りにはたくさんの小惑星が、複雑な軌道を描いて回っていることもわかってきました。

それらの小惑星は、時に私達に脅威をもたらす存在である一方、貴重な資源の宝庫としての側面も持ちあわせています。

このように、宇宙はまだまだ未知の顔をたくさん持っています。

でもだからこそ、私達がきちんと知り、理解していくことで、これまでになかった新しい未来の扉を開くことができるはずです。

次回予告

ここまでで、「宇宙はビジネスの舞台として本当に現実的なんだ」と感じていただけたのではないでしょうか。

では実際に、どうやって宇宙ビジネスに関わっていけばいいのか?

そして、その時に守るべきルール(法律)や、初期の資金調達はどうなっているのか?

宇宙ビジネスはまだ始まったばかり。すぐに自由な投資や参入ができるわけではなく、国や自治体の基金、補助金制度などが重要な役割を果たしているのが現状です。

次回は、「宇宙ビジネスを始めるために欠かせない、法律とお金の話」を分かりやすくお届けします。

どうぞ、お楽しみに!

5. ご参考

- NASA 火星衛星探査 サイト

- JAXA 火星衛星探査計画(MMX : Martian Moons eXploration)サイト

- SpaceX 火星衛星探査 サイト

- NASA プラネタリーディフェンス サイト

- ESA プラネタリーディフェンス サイト

- プラネタリーディフェンスの現状と課題

- NASA NEO Surveyor

- 特別展「深宇宙展―人類はどこへ向かうのか―」(2025/7/12 - 2025/9/28)

- NASA

- JAXA

- ESA

- 内閣府

政府全体の宇宙政策の企画・立案、総合調整

宇宙開発戦略本部を設置し、宇宙基本計画を策定

準天頂衛星システムの開発・整備・運用 - 文部科学省

JAXAの主要な支援機関

宇宙開発利用に関する研究開発や教育

宇宙戦略基金事業の推進 - 経済産業省

宇宙産業の振興、民間宇宙ビジネスの支援

宇宙戦略基金事業の推進 - 総務省

宇宙ICT(衛星通信など)の研究開発

周波数資源の有効活用 - 防衛省

宇宙領域における安全保障政策の推進

専門家によるアドバイザリーボードの設置 - 国土交通省

災害時の人工衛星画像データの活用連携(JAXAと協力)

衛星データを用いた道路被害状況の把握など - 外務省

国連宇宙空間平和利用委員会 (COPUOS: United Nations Committee on the Peaceful Uses of Outer Space)

宇宙空間の平和利用に関する国際協力の主要な場であり、宇宙活動の法的原則を議論し、関連する国際条約やガイドラインの 策定に中心的な役割 - 国際連合宇宙局

国連の宇宙に関する政策を担当する事務局組織

本稿は次の各情報を参考にまとめております

技業LOG

NTTPCのサービスについても、ぜひご覧ください