技業LOG

はじめに

人類が最後に月に降り立ったのは、もう50年以上も前のこと。1972年、アメリカの「アポロ計画」での出来事でした。

このアポロ計画は「月に行くこと」が目的だったのに対し、現在アメリカのNASAが進めているアルテミス計画は、もっと先を見据えています。「人類が月にとどまって活動する」ことを目指しているのです。

その計画は、次のようなステップで進められています。

※ただし、諸事情でスケジュールは変更されることがあります。

アルテミス計画の主な流れ:

- アルテミスⅠ:無人で月のまわりを飛ぶ試験飛行(2022年11月~12月に成功)

- アルテミスⅡ:人が乗って月の周りを飛ぶ試験飛行(2026年4月予定)

- アルテミスⅢ:いよいよ人類が月に着陸(2027年予定)

- アルテミスⅣ:月のまわりに「ゲートウェイ」と呼ばれる拠点を建設(2028年予定)

- アルテミスⅤ:月面に探査車を走らせて、本格的な調査を開始(2030年以降)

このプロジェクトには日本も関わっています。例えば――

- トヨタは、月面で人が乗れる「有人与圧ローバー(=月面探査車)」を開発中

- 日本の民間企業も月面探査への挑戦中

- そして、日本人宇宙飛行士が月に降り立つ未来も検討されているのです!

さて――

「人類は、月でいったい何をしようとしているのか?」

今回は、そんなワクワクするお話をしてみたいと思います。

是非、肩の力を抜いて読んでみてください。

- 第1回 地球を取り巻く現状

- 第2回 月で何をしようとしているの?

- 第3回 火星と地球に近づく小惑星

- 第4回 未定

今後、私達の生活はより宇宙と密接になって行きます。そんな時代を迎えるための一助になればと思います。

目次

-

1.

-

2.

-

3.

-

4.

-

5.

-

6.

1. 月ってどんなところ?

なんとなくイメージはあっても、実際の「月」がどんな環境かは、意外と知られていないかもしれません。ここでは、月の特徴をいくつかご紹介してみます。

この画像はChatGPT Sora(OpenAIの画像生成機能)を使って生成した画像です

大気がない

月は重力がとても小さい(地球の約6分の1)ため、大気をとどめておくことができません。

つまり、ほぼ真空の状態です。そのため、地球では大気に守られている隕石も、月ではそのままドカンと落ちてきてしまいます。

また、月の一部には「永久影(えいきゅうかげ)」と呼ばれる、太陽の光がまったく届かない場所もあります。そこは常に真っ暗です。

昼と夜の温度差がものすごい

大気がないということは、熱を保つこともできません。

そのため、昼間は110℃以上の暑さ、夜は-170℃の極寒になります。この温度差、実に200℃以上。まさに"過酷"という言葉がぴったりの環境です。

宇宙放射線が降り注ぐ

地球では大気や磁場が私達を守ってくれていますが、月にはその防御がありません。

X線や粒子線などの宇宙放射線が直接ふりそそぐため、長い間いると人体への影響も心配されます。この放射線対策は、月での長期滞在において非常に大きな課題です。

重力が軽い

月の重力は、1.62m/s2地球の約6分の1。つまり、地球で体重60kgの人は、月ではわずか10kg程度に。

映像で、宇宙飛行士がピョンピョン飛び跳ねるように歩いているのを見たことがある方も多いかもしれませんね。

1日がとても長い

月の1日は、地球時間に換算すると約1ヶ月分。

つまり、昼が約半月(約14日間)続き、夜も同じく約半月。長時間の太陽光、長時間の闇、それぞれにどう対応するかが月面活動のカギになります。

地面は「レゴリス」と呼ばれる砂のような物質でおおわれている

このレゴリスは、長い年月の間に無数の隕石が月に衝突してできた、とても細かい岩のかけらです。

見た目は砂のようですが、角張っていてとても鋭く、月面での移動や機材運用にとっては厄介な存在でもあります。

このように、月は私達が普段生活している地球とは全く違う、とても厳しい環境です。

でも、それでもなお、人類は多くの努力と費用をかけて、月を目指しています。

なぜそんなに月が大事なのか。

そこには、人類の未来に関わる"ある目的"があるのです――。

2. なぜ月に行くの?

「そこまでして、なぜ月に行くの?」と思いますよね。実は、その理由はいろいろありますが、大きく分けると次の2つに集約されます。

資源の活用と"宇宙経済圏"の構築

月には、将来的にとても重要になると考えられている資源が存在します。

- 水資源(特に南極付近の氷)

- ヘリウム3(※将来のクリーンエネルギー「核融合」の燃料候補)

これらの資源を活用して、月の上にインフラ(電力、水、燃料供給など)を作ることで、宇宙における"経済の起点"を築こうという考え方です。

地球外での「長期滞在技術」の習得(火星探査へのステップ)

月は地球から約38万km(東京-ニューヨーク間17往復分相当)宇宙的には「近所」と言える距離です。そのため、人が実際に行って滞在するにはちょうど良い練習場所とも言えます。

例えば:

- どうやって住むのか(居住環境)

- どうやってエネルギーを得るか(電力供給)

- どうやって地球とやり取りするか(通信技術)

こうしたことを月で試すことで、もっと遠い火星探査や深宇宙ミッションへの準備ができるわけです。

月開発は「夢」や「科学」だけでなく、宇宙ビジネスとしても注目されています。中でも、次の2つの動きが大きなポイントです。

新しい市場の誕生(宇宙版インフラビジネス)

月に基地を建てたり、通信設備や発電システムを整えたり――

つまり、地球で当たり前にあるインフラを、宇宙でも整えていくという流れです。

この流れは、建設業・電力・通信・IT・素材・輸送など、様々な業種に広がっていく可能性を持っています。「宇宙インフラ」は、これからの成長産業になりうるのです。

宇宙で育った技術が、地球に戻って役立つ

宇宙はとにかく厳しい環境。その中で開発される技術は、省エネ・遠隔操作・耐久性・自動化などが進化し、地球でも使える場面が増えてきます。

例えば:

- 高性能な断熱素材

- 災害現場でも使える遠隔医療システム

- AIによる自律制御ロボット など

こうした技術は、私達の暮らしや社会の課題解決にも役立つ可能性があります。

2025年6月時点で、私達はすでに無人探査ロボットを月に送り、次のような調査を進めています。

科学的な調査

月の地形や地質をくわしく調べることで、地球や太陽系の成り立ちを理解するヒントが得られると考えられています。

月には「縦孔」と呼ばれる穴のような地形があり、その中を調べることで、将来の基地建設に適した場所が見つかる可能性も期待されています。

他にも、月の地震(いわゆる"ムーンクエイク")の観測や、地球と月の距離を正確に測る実験などが行われています。

資源の調査

月には、レアメタルや重水素といった地球では貴重な資源が存在している可能性があります。これらの量や場所を調べるための調査が進められています。

特に注目されているのは、月の「極域」にあるとされる水や氷。この水が使えれば、飲み水・酸素・ロケット燃料の原料として活用でき、月での長期滞在が現実味を帯びてきます。

月は、地球では得られないような貴重な資源を持っている可能性があり、そして「火星やさらに遠い宇宙」へ向かうための中継基地としても期待されています。

過酷な環境にもかかわらず、人類が月を目指すのは、未来への大きな一歩になると信じているからです。

月に挑むことは、単なる冒険ではありません。私達の暮らしや次の世代につながる「希望の技術開発」でもあるのです。

Credit: KenS

Youtubeリンク

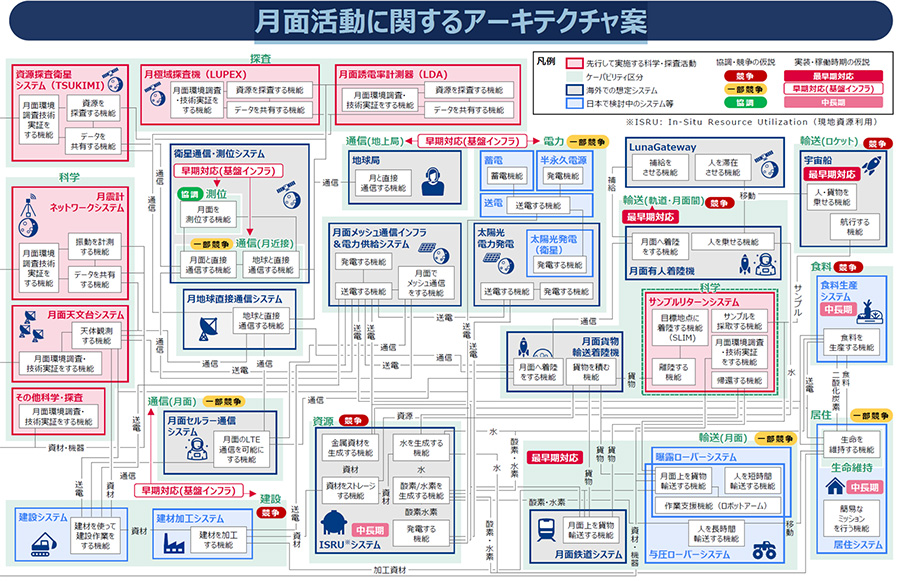

3. 月でのビジネスって?

「月でビジネスって、本当にあるの?」と思われるかもしれませんが、実はすでに多くの企業や研究機関が動き始めています。ここでは、今考えられている"月面ビジネス"の流れを、フェーズ(段階)毎に紹介します。

第1フェーズ:探査・基盤整備期(現在~2030年ごろ)

この時期は、まだ"整備中"。月に行く手段や、通信・測位といった基本インフラを整える段階です。

1. 宇宙開発・輸送業

- ロケット打ち上げや宇宙船での輸送(月までの配送事業とも言えます)

- 小型ロボットや探査機の打ち上げサービス(例:SpaceXなど)

2. 精密着陸・測位・地図作成業

- 月面にピンポイントで着陸する技術の開発と提供(例:SLIM)

- 月の3D地形データや、将来の月面ナビ用GPS衛星の整備

3. 宇宙通信・インフラ業

- 月の通信ネットワーク(中継衛星、5G、光通信など)の構築

- 月と地球をつなぐ通信インフラの整備

4. 探査・分析サービス業

- 月面の資源(氷やレゴリス、ヘリウム3など)を探して分析する事業

- 地質調査やサンプル分析を行うサービス

- トヨタによる有人与圧ローバーでの探査など

第2フェーズ:居住支援・資源活用期(2030年前後~)

ここからはいよいよ「住む」ことを見据えたフェーズへ。

5. 建設・インフラ業(宇宙建設)

- 月面基地や住居の建設(3Dプリンターやロボット施工)

- 太陽光パネルによる発電設備の設置

6. 資源採掘・製造業(ISRU=現地資源活用)

- 月の氷から水素や酸素をつくって燃料や呼吸用に活用

- レゴリス(細かい砂)から建材や金属を取り出す試験や量産化

- 月で機器を作る「現地製造」の構想

7. 宇宙農業・食料生産業

- ドーム型施設の中での植物栽培(閉じた環境での循環型栽培)

- 藻類や微生物を使った持続可能な食料生産

8. 宇宙エネルギー・電力事業

- 月面の太陽光を使った発電とその供給網

- 月から地球にエネルギーを送る構想(まだ構想段階)

第3フェーズ:商業化・サービス拡張期(2040年以降)

このフェーズでは、月がビジネスの舞台として日常化していくイメージです。

9. 宇宙観光・体験業

- 月面観光施設や体験型プログラムの提供

- 月面ホテル、ドーム施設の建設(VR/ARと組み合わせた観光)

10. メディア・コンテンツ産業

- 月面からのライブ配信や映画制作などのエンタメ展開

- 宇宙を舞台にしたスポーツ大会やイベントの開催

11. 宇宙医療・バイオ実験

- 月面での長期的な人体・医薬品・再生医療の実験

- 低重力環境を活かした細胞や臓器の成長・研究

12. 法務・金融・保険業

- 月面不動産の登記や取引サービス

- 宇宙でのトラブルに備えた保険・法律サポート

将来的に期待される業種(構想段階)

- 宇宙教育・研修(企業や学校向け)

- 宇宙宗教・文化施設(心のケアや儀式の場)

- 宇宙物流サービス(宅急便)

- 月面都市の設計や行政機能サポート

NTTでも、NTT宇宙環境エネルギー研究所が月の砂(レゴリス)の組成を利用した非接触型エネルギー伝送による送電網の構想を研究しています。

これにより、地球からのケーブル輸送を抑えて、温度や日照に影響されない安定したワイヤレス電力伝送の実現を可能にしようとしています。

(動画:【NTT】月面ローバへのワイヤレス電力伝送をめざして)

こうして見てみると、月でのビジネスは本当に様々な分野に広がっていきます。

月は、「資源の宝庫」「新しい経済圏」「宇宙への足がかり」としての可能性を秘めており、今後1兆円規模の市場に成長するとも言われています。

もちろん、まだまだ準備段階ではありますが、技術やインフラが整ってくることで、現実味はどんどん増していきます。

特に「水資源の確保」や「民間企業の参入」が進めば、この市場は一気に拡大する可能性があります。

月を舞台にしたビジネスは、地球だけに頼らない新たな未来をひらく鍵になるかもしれません。

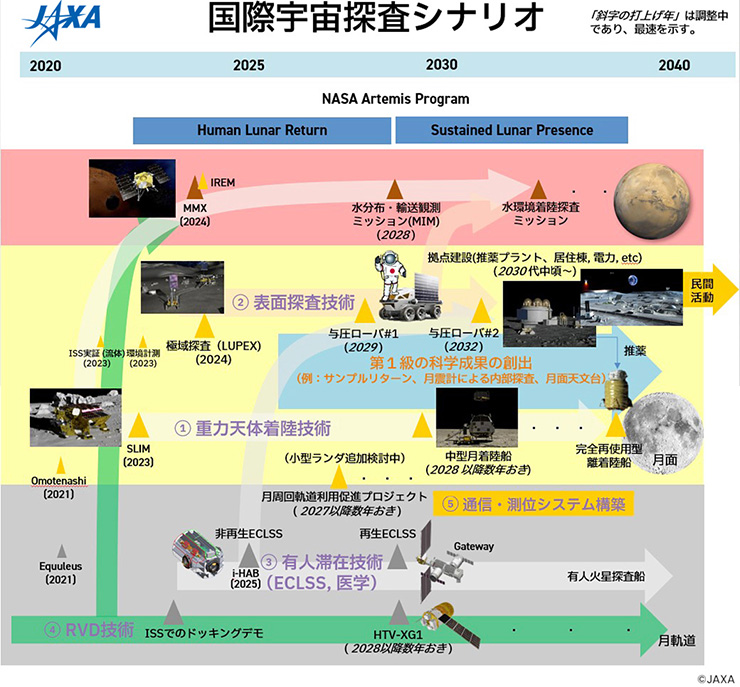

4. 日本の月への挑戦

いま、世界中で月面探査に向けた動きが加速しています。特に最近は、国だけでなく「民間企業」が主体となって挑戦するケースが増えてきました。

日本でも、かつては宇宙開発といえば国や研究機関が中心でしたが、現在は多くの民間企業----とくにベンチャー企業が次々と参入しています。

この10年、日本はどんな月への挑戦をしてきたのか。そしてこれから、どんな展開が待っているのかを振り返ってみましょう。

過去の実例(2015年~2025年)

1.かぐや(SELENE)後の技術蓄積(~2015年)

- 世界で初めて月全体の3D地図を作成

- 月の地質構造や重力場の調査も実施し、基礎研究に貢献

2.SLIM(Smart Lander for Investigating Moon)

目的:誤差100m以内という、ピンポイントでの月面着陸技術を実証

打ち上げ:2023年9月(H-IIAロケット)

着陸成功:2024年1月、日本初の月面着陸に成功(世界で5番目)

主な成果:

- 地形を見ながら着陸場所を判断する「画像識別ナビゲーション」を採用

- 着陸精度の革新により、今後の探査計画の基盤に

- タカラトミー×JAXAの小型ローバー「SORA-Q」も搭載し、月面での画像撮影に成功

3.Dymon YAOKI(民間)

日本のベンチャー企業「Dymon(ダイモン)」が開発した、重さわずか約500gの超小型探査ロボット

目的:

- 自律走行で月面を調査し、映像やデータを収集

- 転倒しても自力で起き上がる構造により、長時間の活動を可能に

- 小型・低コストでの探査モデルを示す

特徴:

- 超軽量で持ち運び可能なサイズ

- 独自の2輪構造で高い走破性

- リカバリー機能(転倒から自力復帰)

- 映像撮影機能搭載

意義:

- 日本製の民間ロボットとして初の月面実用化挑戦

- 将来の「多数ローバーによる協調探査(スウォーム探査)」への布石

- 着陸船からの分離は叶わなかったが、画像取得や環境データ収集には成功

4.ispace HAKUTO(民間)

- HAKUTO-R MISSION 1(2022年末打ち上げ/2023年着陸失敗)

- 世界初の民間月面着陸への挑戦

- MISSION 2(2025年)

- 月面再着陸への再挑戦(小型ローバー搭載)※着陸失敗

- MISSION 3(2026年)

- NASAのCLPS契約に基づく月輸送・探査計画

今後の計画(2026年~)

5.LUPEX(月極域探査機)プロジェクト

日本(JAXA)とインド(ISRO)の共同プロジェクト。月の南極地域をターゲットにした探査ミッション。

目的と意義:

- 月の南極にあるとされる氷(水)を探し、資源としての可能性を探る

- 将来的な月面での燃料・飲み水・空気の自給を目指す

- 日本の無人探査ローバー技術の実証と発展

- SLIMや将来の有人探査(ルナ・クルーザー)へつながる技術開発

担当分担:

- ISRO(インド):着陸機(ランダー)の開発と打ち上げ

- JAXA(日本):探査ローバーや観測機器の開発、ローバーの運用担当

LUPEXローバーの特徴:

- 14日以上の活動を想定(極夜の寒さにも耐える耐久性)

- 南極の起伏のある地形を数kmにわたって走行可能

- 氷探知レーダー、掘削機器、赤外線センサーなどを搭載

- SLIMの画像認識技術なども応用予定

宇宙ビジネスを始めるための土台が、今まさに少しずつ整いつつあります。

世界的にも、月の極域(永久影)に存在するとされる氷(水資源)の確保に向けて、探査機の投入が活発になっています。

そしてJAXA(宇宙航空研究開発機構)も、これからはもっと多くの民間企業がこの分野にチャレンジしてくれることを強く期待しています。

今後、どんな展開が待っているのか――。とても楽しみですね。

Credit: JAXA

5. まとめと次回予告

このように宇宙ビジネスは多種民間の業界からの参入が要望されている状況に変わってきています。

日本はいま、「技術実証」の段階から、「本格的な探査・国際連携」へと着実にステップアップしています。

世界で5番目に月面着陸に成功したという実績を持ち、民間企業の挑戦も世界的に注目されています。

輸送、探査ロボット、観測機器など、それぞれが独自の強みを生かし、国主導に頼るだけでない"多様な挑戦"が生まれている

今の日本は、まさに宇宙産業の底力を見せ始めたところです。

次回予告

2025年に、日本は火星のまわりを回っている衛星「フォボス」へ探査機を打ち上げる予定です。

いま、世界のいくつもの国が「火星に人を送り込む計画」を進めており、宇宙開発の盛り上がりはますます加速しています。

さらに、観測技術が進歩したことで、地球のすぐ近くに存在する「小惑星」の姿も少しずつ明らかになってきました。

次回は「火星と地球に近づく小惑星」についてお話しします。

「地球のすぐそば」にある宇宙の姿が、ぐっと身近に感じられる内容です。どうぞお楽しみに!

6. ご参考

- NASA Artemis Program

- JAXA アルテミス計画

- SPACEX

- TOYOTA 有人与圧ローバ 特別サイト

- NTT宇宙環境エネルギー研究所

- JAXA 月周回衛星「かぐや」 特別サイト

- JAXA SLIM 特別サイト

- Dymon YAOKI

- ispace

- アークエッジ・スペース

- JAXA 月極域探査機(LUPEX)プロジェクト

- 月面産業ビジョン協議会

- JAXA月惑星探査データ解析グループ

本稿は次の各情報を参考にまとめております

- NASA

- JAXA

- ESA

- 内閣府

政府全体の宇宙政策の企画・立案、総合調整

宇宙開発戦略本部を設置し、宇宙基本計画を策定

準天頂衛星システムの開発・整備・運用 - 文部科学省

JAXAの主要な支援機関

宇宙開発利用に関する研究開発や教育

宇宙戦略基金事業の推進 - 経済産業省

宇宙産業の振興、民間宇宙ビジネスの支援

宇宙戦略基金事業の推進 - 総務省

宇宙ICT(衛星通信など)の研究開発

周波数資源の有効活用 - 防衛省

宇宙領域における安全保障政策の推進

専門家によるアドバイザリーボードの設置 - 国土交通省

災害時の人工衛星画像データの活用連携(JAXAと協力)

衛星データを用いた道路被害状況の把握など - 外務省

国連宇宙空間平和利用委員会 (COPUOS: United Nations Committee on the Peaceful Uses of Outer Space)

宇宙空間の平和利用に関する国際協力の主要な場であり、宇宙活動の法的原則を議論し、関連する国際条約やガイドラインの 策定に中心的な役割 - 国際連合宇宙局

国連の宇宙に関する政策を担当する事務局組織

技業LOG

NTTPCのサービスについても、ぜひご覧ください