M2Mとは?IoTとの違いやサービス事例について簡単に解説します!

ネットワーク上のモノ同士がヒトの手を介さず直接的に通信を行うM2M(Machine to Machine)。今回はM2Mについて解説し、メリット/デメリットや具体的な活用例について紹介します。また、M2MとIoTの違いについても触れます。

- 目次

M2Mとは?

M2M(Machine to Machine)とは、ネットワークに接続されたモノ同士が直接的に通信を行い、データの送受信および機器の自動制御などを行う技術を指します。

IoTとの違い

ここまでお読みになって、「あれ、あらゆるモノがインターネットに接続され、相互に通信して相互に制御する『IoT』と同じでは?」とお感じの方もいらっしゃるのではないでしょうか。実際、2つの概念は非常に似ています。

2つの大きな違いは、「IoT」(Internet of Things)がその名の通りインターネットを介した通信を前提としているのに対し、機器同士が直接通信を行い、インターネットに必ずしも接続する必要がないのがM2Mです。

また、その目的にも違いがあります。M2Mはある意味「閉じた」ネットワーク内での機械の情報交換や自動制御に主眼を置いているのに対し、IoTは機械から得られた情報をヒトやモノが活用できるようクラウド上に保存・蓄積するところまでを包含しています。

M2Mの市場規模

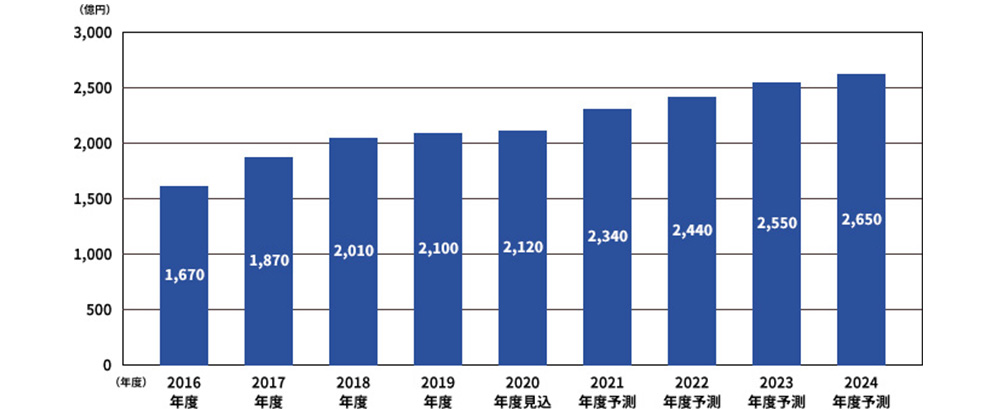

実はM2Mは言葉としては、IoTという言葉が生まれた1999年のはるか以前、一説によれば20世紀初頭から存在していたともいわれています。そのため実用化も早く、実際に株式会社矢野経済研究所の「IoT/M2M市場に関する調査を実施(2024年)」によれば、2023年度のM2Mの市場規模は前年度比10.4%増の2,660億円に達しています。この勢いは省エネや省人化といったニーズにともなって今後も継続し、2030年度には5,300億円まで市場が拡大すると予測されています(図1)。

図1. 国内M2M市場規模推移・予測(矢野経済研究所「IoT/M2M市場に関する調査を実施(2024年)」より転載)

M2Mサービスが注目を集めるようになった理由

M2Mサービスが注目を集めるようになった背景には、M2Mを取り巻く技術の進歩があります。

まず1点目は、通信技術分野での進歩です。5Gによる携帯電話網が整備されたこと、Wi-Fiの通信速度が年々向上していることなどによりデータの送受信が容易になりました。また、無線通信機器の価格も下がり、M2Mサービスを展開する準備が整ったことがあります。特に、少ない消費電力で広範囲の通信を可能にした「LPWA(Low Power Wide Area)」の登場は、M2Mサービスの普及に拍車を掛けました。

そして2点目は、センシング技術分野での向上です。様々な情報を収集する多種多様なセンサーが開発されたことに加え、高精度化、小型化、低価格化も進みました。これにより、以前と比較して実用的な情報が効率的に収集できる可能性が拓け、ますますM2Mが注目を集めることとなりました。

M2Mの仕組み

では、M2Mはどういった仕組みで実現されているのでしょうか。

図2は、M2Mの仕組みを単純化したものです。まず、センサーやデバイスなどの「モノ」同士が有線・無線を通じて情報をやり取りします。インターネット接続もありますが、M2Mは閉じたネットワーク内での通信がメインとなります。一方、IoTはインターネットを介して情報のやり取りが行われます。センサーやデバイスから得られた情報は通常のSIMまたはMVNO SIMなどを通じてネットワークに送られます。様々な通信方式が利用可能ですが、「低消費電流」、「長距離・広範囲通信」といった特長を持つM2Mに適したLPWA(Low Power Wide Area)という方式も多く使用されています。情報はネットワークを介して「モノ」へとフィードバックされ、管理・制御が実現します。

また、より高度な制御が必要な場合には、センサーなどから得られた情報を一旦サーバーやクラウドに保存・蓄積し、アプリケーションやAIで自動処理した後にフィードバックすることも可能です。インターネットには膨大な情報(ビッグデータ)が蓄積されているので、IoTではそのビッグデータの収集、分析、活用が目的とされています。

図2. M2Mの仕組み

M2Mの具体的な活用例

ではここで、M2Mの具体的な活用例について見てみましょう。

自動車の自動運転システムの運用

自動運転システムでは、M2Mで収集した前方の車両との車間距離などの情報を元にAIが状況を判断し、車両の自動制御を行います。

農業における自動化や効率化

農業分野では、自動運転システムを活用したトラクターなどの農具の自動操縦や、温度や湿度といった農業データの管理にM2Mが活用され、自動化・効率化による省人化に寄与しています。

住宅における電力自動制御やガスの管理など

HEMS(Home Energy Management System、住宅エネルギー管理システム)やMEMS(Mansion Energy Management System、マンションエネルギー管理システム)での電源の自動制御は、M2Mにより節電を実現しています。また、M2Mによる都市ガス使用量や水道使用量などの遠隔管理により、管理コストの低減も実現しています。

そのほか:NTTPCの導入事例も

NTTPCのWebページでは、アツミ電氣株式会社さまの防犯システム事業、東京大学さまの蔵書管理、株式会社Looopさまの太陽光発電所システムの遠隔監視など、様々なM2Mの導入事例を公開中です。ご興味をお持ちの方は是非ご参照ください。

M2Mのメリット/デメリット

良いこと尽くめにも思えるM2Mですが、もちろんデメリットも存在します。ここで、M2Mのメリット・デメリットについて紹介します。

メリット

ヒューマンエラーの防止

例えば、センサーなどからの収集データを参照してヒトの判断を経てデバイスの制御を行う場合、データの読み取りミス、判断ミス、制御コマンドの入力ミスなど様々なヒューマンエラーが考えられます。

ヒトが介在しないことにより、こうしたヒューマンエラーが発生せず、高速で正確な自動処理が実現する点はおおいに評価できるでしょう。

省力化が可能

あらゆる業種において人材不足や後継者不足が課題となるなか、省力化が実現できることは大きなメリットと言えるでしょう。高度な判断を必要としない、ある程度単純な定型業務であれば、現在のAI技術でも対応が可能です。さらに、システムであれば24時間365日の連続稼働も可能です。

特に、M2Mはヒトの判断や処理を必要とせず、モノとモノとが直接データの送受信および機器の自動制御を行うため、大幅な省力化が実現できます。

作業効率アップ

機器同士が相互にデータをやり取りするため、状況判断をヒトよりも素早く行えます。

例えば、工場や発電所などの大きな場所に多くのセンサーを設置し監視することで、故障の予兆を分析し異常になる前に設備の不健全な状態が把握できます。故障発生時の原因調査においても、保守担当の経験やスキルに頼るため原因追究に時間が掛かる場合がありますが、M2Mでは効率よく解決できます。

デメリット

サイバー攻撃などにより事業継続が不可能となる恐れがある

閉域網であれば問題は少ないですが、インターネットなどのオープンなネットワークを利用している場合には、サイバー攻撃などにより業務が停止したり、最悪の場合事業継続が不可能となったりする恐れもあります。ネットワークに接続する=セキュリティ上のリスクが生じるわけですから、M2Mを導入する際には十分にセキュリティ対策を施す必要があります。

安定した接続環境を確保する必要がある

M2Mの恩恵を余さず享受するには、安定していて遅延のないネットワーク環境を確保する必要があります。特に、リアルタイムの処理が必要なケースや、AIでの分析が必要なケースではネットワーク環境にもそれなりのコストが掛かります。M2M網を構築してから問題が生じないよう、事前に動作環境について綿密な検討を実施することをおすすめいたします。

システム構築のコストが比較的高い

M2Mは必要に迫られて手探り状態で導入が進んできたという経緯から、機器やシステムの独自性が高いという特徴があります。そのため、「モノ」と「モノ」とが通信する仕組みやフィードバックを実現するプログラムなどを個別に開発する必要があり、システム構築のコストが比較的高くなるというデメリットがあります。

SIM・ルーター・ネットワークまで提供できる【IoT/M2M向けモバイル】

NTTPCではIoT/M2M通信に必要な高品質で低料金から始められるSIMとネットワークを提供しています。通信を専門に扱ってきたNTTPCだからこそ、お客さまの用途・目的に合わせ、IoT/M2Mに適したネットワーク環境をワンストップで提供できます。

IoT/M2Mの通信環境では、次のプランを用意しています。

【VPNタイプ】Master'sONE®スタンダードタイプ / マルチキャリアタイプ

セキュリティを重視するIoT/M2M機器の接続なら、安心・安全なVPN(閉域ネットワーク)でのモバイル通信をおすすめします。

【インターネットタイプ】InfoSphere®モバイルスタンダードタイプ / マルチキャリアタイプ

モバイル端末からモバイル網を経由し、インターネットに接続するモバイルサービスです。不正アクセスやDDoS攻撃などのサイバー攻撃リスクを低減しながら、IoT/M2Mのデータを収集できます。

まとめ

今回はM2M(Machine to Machine)について解説しました。

ネットワークに接続されたモノ同士がヒトの手を介さず直接的に通信を行い、データの送受信および機器の自動制御などを行うM2Mは、省エネや省人化といった市場ニーズや通信技術分野での進歩もあり、年々市場規模が拡大しています。

すでに自動車の自動運転システムの運用、農業における自動化や効率化、住宅における電力自動制御やガス管理などの分野で活用が進んでおり、活用範囲は今後も広がっていくことでしょう。

M2Mには「ヒューマンエラーの防止」「省力化が可能」「作業効率アップ」などのメリットがある一方で、「サイバー攻撃などにより事業継続が不可能となる恐れがある」「安定した接続環境を確保する必要がある」「システム構築のコストが比較的高い」といったデメリットもあります。

高品質、低料金での利用が可能となったM2Mの特徴を正しく捉え、自社の業務の効率化に役立てましょう。

※ICT Digital Columnに記載された情報は、リリース時点のものです。

商品・サービスの内容、お問い合わせ先などの情報は予告なしに変更することがありますので、あらかじめご了承ください。