エッジデバイスとは?具体例・活用メリットと運用課題の解決策

IoTの進展、AIの進化にともないエッジデバイスやエッジコンピューティングが注目を集めています。今回は、エッジデバイスとは何かを身近な具体例を交えて紹介するとともに、導入のメリット・デメリット、そして、PoC止まりの壁を乗り越えて本番運用へ移行するためのポイントについて解説します。

- 目次

エッジデバイスとは、「ネットワークの末端に接続された機器」

エッジデバイスとは、末端、境界を示す「エッジ(Edge)」と機器を示す「デバイス(Device)」とを組み合わせた言葉で、ネットワークと物理的な環境との接点に位置する機器を指します。

具体的には、パソコン、スマートフォン、センサー機器、制御装置など、ある程度単体で自律的に動作する能力を持ち、ネットワークを通じて外部と通信できる機器がエッジデバイスに該当します。

「IoT(Internet of Things、モノのインターネット)」時代の到来により様々な機器がネットワークに接続されるようになり、接続される機器も年々高性能化、高度化しています。特に近年では、エッジデバイス上に搭載されたAIにより、デバイス内部で直接データ処理や分析を行う「エッジAI」技術の活用も普及しています。

エッジAIについて詳しくは「エッジAIとは? メリット・デメリット、課題を解決できるサービスを紹介」を参照してください。

身近にある、エッジデバイス・エッジAI技術の具体例

エッジデバイスやエッジAI技術を応用した製品は、すでに身近なものとなっています。ここで再確認しておきましょう。

スマートフォン・ウェアラブルデバイス

スマートフォンは最も身近なエッジデバイスといって良いでしょう。また、スマートウォッチを始めとするウェアラブルデバイスも現在普及しているエッジデバイスの一種です。これらは「人間社会とネットワークの境界上に位置する機器」にあたります。

また、スマートフォンのカメラ機能を活用した顔認証、音声認識機能を活用したリアルタイム翻訳、ウェアラブルデバイスの心拍数などの生体データ収集機能を活用した健康状態の分析・可視化などにはエッジAIの技術が活用されています。

ウェアラブルデバイスについて詳しくは「ウェアラブルデバイスとは?種類や企業の活用事例を紹介」を参照してください。

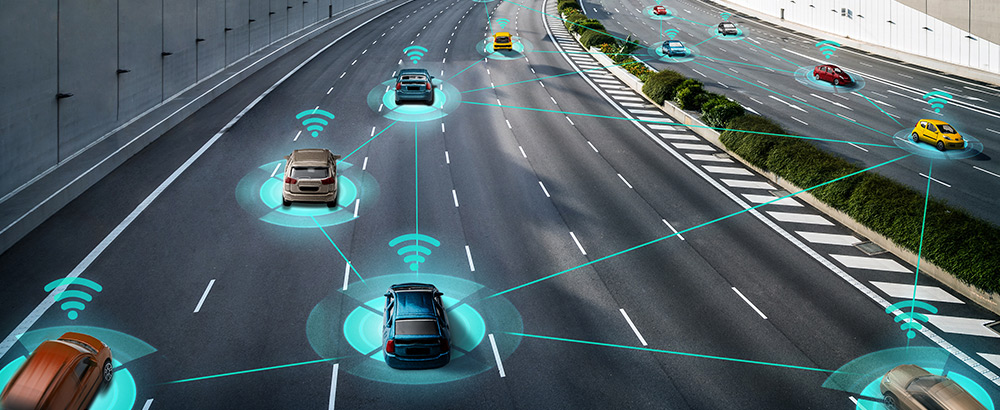

自動運転・ドライブレコーダー

センサーやカメラ、GPSなどを通じて現実社会の情報を機器に取り込む自動運転車両もエッジデバイスに含まれます。危険な挙動を検知する加速度センサーやジャイロセンサーを搭載しているドライブレコーダーもエッジデバイスの一種です。これらは「交通網とネットワークの境界上に位置する機器」にあたります。

また、センサーから得た情報をAIで統合・解析する自動運転装置や、信号無視や車線の逸脱などの危険な運転行為をリアルタイムで検出し、ドライバーへ通知するドライブレコーダーにはエッジAIの技術が活用されています。

スマートファクトリー・産業用ロボット

IoTやAIの技術を活用して生産ラインの自動化・効率化などを実現したいわゆる「スマートファクトリー」で導入されている産業用ロボットや自動搬送ロボットなどの機器は、エッジAI技術を活用したエッジデバイスの一種です。これらは「生産現場とネットワークの境界上に位置する機器」にあたります。

これらは部品のピッキング、搬送、組み立て、製品検査など各工程での作業自動化や、品質・生産性の向上など、工場生産の効率化に寄与するとともに、労働力不足の解消を実現するソリューションとしても注目されています。

スマート農業・栽培管理支援

IoTやAIの技術を活用して農業の生産性向上や効率化などを実現する「スマート農業」の分野にも、エッジAI技術を活用した様々なエッジデバイスが活用されています。

スマホやドローンで農作物の画像を撮影してAIで解析することで、作物の育成状況を判断し、施肥や収穫の時期を判断することができます。また、害虫や病気の発生を検知し、自動的に農薬を散布することもできます。さらにエッジデバイスでビニールハウス内の気温や湿度、CO2濃度を取得してAIで解析することで、生育環境を自動管理することもできます。

こうしたスマート農業や栽培管理支援は、近年エッジデバイスの導入が進んでいる分野のひとつです。

なぜ求められる?エッジデバイスが持つ「4つの強み」

エッジデバイスやエッジAIが様々な分野で欠かせないものとなりつつある背景には、処理速度やセキュリティの面でのメリットが大きい点が挙げられます。

1. 通信状況が処理速度に影響しない

エッジAI技術が搭載されたエッジデバイスでは、エッジデバイスそのものでデータ処理や分析を行う「エッジコンピューティング」を実現することができます。

処理に必要な情報を一度クラウドサーバーに集約し、サーバー上でデータ処理を行う「クラウドコンピューティング」と比較すると、エッジコンピューティングにはネットワークが使用できない場合でも処理が可能であること、通信負荷の増大による通信遅延などが発生しても問題になりにくいことなどのメリットがあります。

2. セキュリティリスクが軽減される

エッジコンピューティングでは、外部のネットワークを介さず、エッジデバイス内部でデータの処理を行うため、第三者の目に触れることなく解析を完了できます。そのため、個人情報などの機密情報の漏えいリスク・改ざんリスクを低減することができます。

また、クラウドサーバーなどに保存・蓄積する前にエッジデバイス側で画像などのデータの加工・匿名化処理を実施すれば、プライバシーに配慮することもできます。

3. 通信コストの削減につながる

クラウドコンピューティングのシステム・サービスを使用する場合、データセンターへの通信コストは通信量に応じて課金されるケースが多いため、処理するデータの量が多くなればなるほど通信コストも増大することとなります。

対してエッジコンピューティングの場合には、データをクラウドサーバーに転送せずに処理を行い、クラウド上に保存・蓄積するのは処理結果のみとなります。結果、転送される通信量が削減され、通信コストを圧縮することができます。

4. オフライン処理が実行できる

エッジコンピューティングでは、オフラインの状態でも処理を行うことができます。そのため、システムの構成によっては限定的にせよ業務を継続することが可能となります。

このメリットを活かせば、ネットワークが不安定な地域でも活用できるほか、災害や停電の発生時にもエッジデバイスが配置された遠隔地で業務を継続することができます。エッジコンピューティングは企業のBCP対策としても有効なのです。

エッジデバイスの強みを活かせば、拠点単位の導入や調整も容易に

前項で挙げた「通信状況が処理速度に影響しない」「セキュリティリスクが軽減される」「通信コストの削減につながる」「オフライン処理が実行できる」などのメリットは、各拠点の実情に合わせた個別のシステム構築が容易である上、現地での状況に合わせて柔軟な運用が可能であるという優位性につながります。

具体的には、現地での事業規模に合わせてエッジデバイスを増減できるためコストコントロールがしやすいこと、拠点単位で個別の運用ルールを適用できるため既存の組織や運用ルールに適合しやすいこと、各拠点で異なるアプリケーションが必要とされる場合に拠点毎にローカライズ・パーソナライズされたシステムを構築できることなどのメリットが挙げられます。また、ネットワークやクラウドサーバーの故障・不具合の影響を受けにくく可用性が高いという点も見逃せません。

一方で懸念も。エッジデバイスの運用課題となる管理コスト

一方、エッジデバイスの運用には課題もあります。まず課題となるのは管理コストが増大しやすい点でしょう。

例えば自社工場に多数のエッジデバイスを導入した場合、単純に管理・保守しなければならない機器数が増えるため、管理工程が煩雑となり、管理コストは増大します。また、トラブルの発生時には、トラブルに対応可能なIT人材がエッジデバイスを設置した現地まで駆けつける必要があります。例えばエッジデバイスを全国の支社や店舗に設置した場合には、トラブル対応に多くのコストがかかることとなるでしょう。

エッジデバイス運用の効率化が「PoC止まりの壁」を乗り越える鍵

「PoC(Proof of Concept)」は日本語では「概念実証」といい、「ポック」または「ピーオーシー」と読みます。新しいシステムを試用する前に、実現可能性や効果を検証することを指します。

エッジデバイスの導入に際し、PoC段階まではうまく進んだものの、実際に本番環境へと移行すると接続する機器増加による管理の煩雑化・コストの増大がネックになってプロジェクトがとん挫する、いわゆる「PoC止まりの壁」に直面するケースが少なくありません。

これを乗り越えるためには、エッジデバイスの管理・運用をいかに効率化できるかが肝となります。PoCの段階から、あらかじめ本番環境を想定した取り組みを行っておくことが大切なのです。

エッジデバイスの運用課題を解決する、NTTPCの「エッジマネジメントサービス®」

エッジデバイス導入成功の鍵となる「管理煩雑化・コスト増大」の解決策として、PoCの段階からエッジデバイスの管理負担を軽減するツールを導入することは有効な選択肢となります。適切なツールを導入することで、エッジデバイス運用の課題を解決し、PoCから本番環境へとスムーズに移行することができます。

ここでは、ツールの一例としてNTTPCの「エッジマネジメントサービス®」を紹介します。

リモートで安全に、複数のエッジデバイスを集約して管理できる環境を提供

NTTPCの「エッジマネジメントサービス®」は、インターネット回線からだけではなく、閉域ネットワークにおいても各エッジデバイスを一括でリモート管理できる環境を提供するサービスです。

閉域(VPN)で運用する場合には、エッジデバイスをインターネットから隔離して運用することが可能となるため、各デバイスを狙った不正アクセスやサイバー攻撃から機密性の高いデータを保護することができます。

また、複数メーカーのエッジデバイスを集約して管理・運用することができるため、拠点毎に異なるエッジデバイスを使用している場合にも対応できます。

さらに視覚的にわかりやすいUIを採用しているため、高スキルのIT人材でなくても運用が可能で、ITエンジニアが本来の業務である開発業務に注力できるというメリットもあります。

1台~利用OK!PoCからのスモールスタートが可能

「エッジマネジメントサービス®」の運用基盤はSaaS型で提供。また、対象となるエッジデバイスは1台から利用できるため、まずは本番同様の環境でPoCを実施するようなスモールスタートも可能です。

エッジデバイスにおいてデファクトスタンダードとなっているLinuxにも対応しており、エッジメーカーなどによる制限を感じることなく柔軟に環境を構築できます。

SaaS側機能の追加開発でさらに便利に

2025年4月にSaaS側の機能として複数のエッジデバイスをまとめて管理する機能、エッジデバイスの再起動やアプリケーション配信などを日時指定で実行できる機能などの追加アップデートがありました。またインターネット側の機能として、SaaSのインターネット接続点の追加によるエッジデバイスの管理機能、顧客指定でのログ取得、ファイルおよびOSのログ取得機能なども追加がされました。

将来的には遠隔でエッジ装置の電源を管理する機能など、さらに複数の機能の開発が検討されており、さらなる利便性のアップも期待できます。

まとめ

ネットワークと現実世界との境界上に位置する機器を指す「エッジデバイス」。現在では、エッジデバイスに搭載された「エッジAI」によりエッジデバイスで直接処理を行う「エッジコンピューティング」技術の活用範囲が拡大しており、身近なものとして「スマートフォン・ウェアラブルデバイス」「自動運転・ドライブレコーダー」「スマートファクトリー・産業用ロボット」「スマート農業・栽培管理支援」などがあります。

エッジコンピューティングには「1. 通信状況が処理速度に影響しない」「2. セキュリティリスクが軽減される」「3. 通信コストの削減につながる」「4. オフライン処理が実行できる」などのメリットがあり、特に各拠点の状況に合わせた拠点単位での導入に効果を発揮します。

一方で、エッジデバイスの導入の際には管理の煩雑化、管理コストの増大といった課題もあり、「PoC止まりの壁」に直面することも少なくありません。

エッジデバイスを活用した業務効率化を検討する際には、運用課題の解決などについてNTTPCまでお気軽にご相談ください。

※「Linux」は、Linus Torvalds氏の日本およびその他の国における登録商標または商標です。

※ICT Digital Columnに記載された情報は、リリース時点のものです。

商品・サービスの内容、お問い合わせ先などの情報は予告なしに変更されることがありますので、あらかじめご了承ください。