【初心者向け】仮想サーバーとは? 活用のメリットをわかりやすく解説

1台の物理サーバーを複数のサーバーとして運用する「仮想サーバー」技術。今回は、物理サーバーと仮想サーバーの違いや仮想化の手法について初心者にも分かりやすく解説します。また、仮想サーバーを使用する際の6つのメリットについても紹介します。

この記事で紹介している

サービスはこちら

WebARENA初期費用を抑えられ、運用管理の手間がかからない

- 目次

運用負担が軽減できる「仮想サーバー」とは?

仮想サーバーとは、1台のサーバー上で複数のオペレーションシステム(OS)を動かし、複数のサーバーとして運用する仕組みです。

従来のサーバー構築では、1台のサーバーに1つのOSやアプリケーションをインストールし、特定の役割を持たせるのが一般的でした。

サーバーを仮想化すれば、CPUやメモリなどのハードウェアリソースを分割して、複数のアプリケーションへ効率的に配分できます。

サーバーの設置台数を減らせるため、導入やリプレースのコストを抑えたい企業や、運用負担を軽減したい企業が積極的に採用しています。

仮想・物理・クラウド、そもそもサーバー技術にはどのようなものがあるか

仮想サーバーと物理サーバーの違い

仮想化されたサーバーを「仮想サーバー」と呼ぶのに対し、物理的なハードウェアリソースの上に構築されるものを「物理サーバー」と呼びます。

仮想サーバーと物理サーバーの違いは、物理的なハードウェアリソースを持つかどうかです。

仮想サーバーは物理サーバー上に構築されるソフトウェアです。

CPUやメモリなどのハードウェアリソースを持たず、物理サーバーのリソースを利用します。物理サーバーはピーク時の負荷を想定して構築するのが一般的であるため、サーバーリソースに無駄が生じやすくなります。

一方、仮想サーバーは物理サーバーのハードウェア構成にとらわれず、必要に応じてリソースを配分することが可能です。

| 物理サーバー | 仮想サーバー | |

|---|---|---|

| 導入コスト | × | 〇 |

| 管理コスト | × | 〇 |

| 運用効率 | × | 〇 |

| 拡張性 | △ | 〇 |

| 耐障害性 | × | 〇 |

仮想サーバーとクラウドの違い

仮想サーバーとクラウド(クラウドサーバー)も混同しやすいですが、両者の大きな違いはハードウェアの利用の有無にあります。

「仮想サーバー」は前述のように1つの物理サーバーを複数の仮想サーバーに分割して利用する「技術」です。ストレージ、CPU、メモリなどのハードウェアリソースは物理サーバーのものが配分して使用されます。

一方、クラウド(クラウドサーバー)はインターネットを通じて機能を提供する「サービス」のためのものです。クラウドサービスにはSaaS、PaaS、IaaSなどの種類がありますが、どれも利用者がハードウェアの存在を意識することはありません。また、利用者がハードウェアを保有する必要もありません。

サーバーの仮想化には3つの手法が用いられる

サーバーの仮想化には、大きく分けて3つの手法が使われます。それぞれの手法の違いは次の通りです。

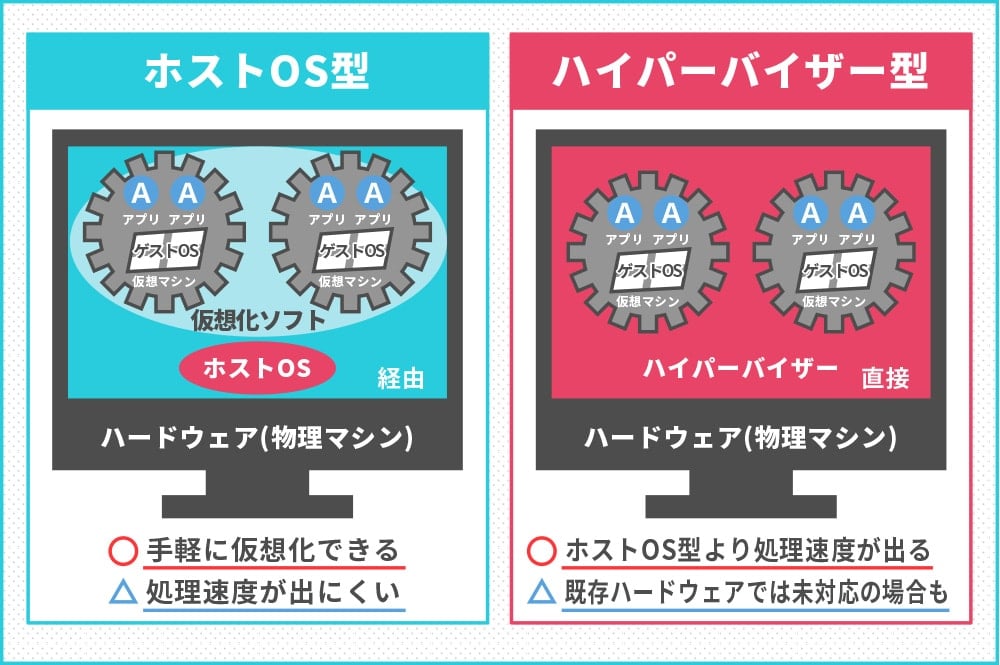

ホストOS型

ホストOS型とは、WindowsやMacなどのホストOSに仮想化ソフトウェアをインストールし、LinuxなどのゲストOSを動かす仕組みです。

ソフトウェアを土台とするため、すでに使っているOSにアプリケーションを導入する感覚で、手軽にサーバーを仮想化できます。

しかし、仮想サーバーへのアクセスにホストOSを経由するため、複数のOSを運用すると処理速度が出にくくなります。

ハイパーバイザー型

ハイパーバイザー型とは、ハイパーバイザーと呼ばれる専用ソフトウェアをサーバーへ直接インストールし、ホストOSを経由せずにゲストOSやアプリケーションを動かす仕組みです。ハイパーバイザーを土台にして、ゲストOSを直接制御するため、ホストOS型よりも処理速度が出ます。

ただし、既存のハードウェアによっては、ハイパーバイザー型に対応していないケースがあります。

コンテナ型

コンテナ型とは、ホストOS上にコンテナと呼ばれる仮想空間を構築し、アプリケーションを動かす仕組みです。コンテナにはアプリケーションの動作環境が含まれますが、アプリケーションそのものはホストOSにより動作します。

コンテナ型ではゲストOSを必要としない、コンテナの複製が容易、などといったメリットがある一方、ホストOSが対応していないアプリケーションは動作できないというデメリットがあります。

コスト削減からBCP対策まで、仮想サーバーを使う6つのメリット

仮想サーバーを使うと次の6つのメリットが得られます。

サーバーの導入コストや、保守運用の負担にお悩みの方は、仮想サーバーがおすすめです。

導入コストとリプレースコストの両方を削減できる

物理サーバーはハードウェアリソースを100%使い切るのが難しく、リソースの利用率が20%~30%程度にとどまることも珍しくありません。

仮想サーバーなら1台分のハードウェアリソースを効率的に配分できるため、全体の稼働台数を圧縮できます。

初期導入時の購入コストが減少するだけでなく、ハードウェアが劣化した際のリプレースコストを抑えられるのもポイントです。

設置スペースを削減できる

サーバーを仮想化して稼働台数を圧縮することで、設置スペースを削減することができます。その結果として、ランニングコストも減少します。

例えば、サーバーを設置するデータセンターの利用料や、サーバーを動かす電気代を減らせます。また、サーバー機の台数減少にともない、保守運用にあたる人員も減らせるため、人件費の抑制にも貢献します。

サーバー管理の一元化で運用負担が軽減する

仮想サーバーなら、複数のサーバーをソフトウェア上で一元管理できるため、保守運用の手間がかかりません。

特に部門や部署毎に複数台のサーバーが稼働していると、保守運用の人員が分散しがちです。サーバーを仮想化すれば、別々に運用していたサーバーを集約し、運用効率を改善できます。

必要に応じてリソースを追加できる

ハードウェアリソースが不足した場合、物理サーバーなら新たにマシンを購入するしか拡張手段がありません。

購入料金がかかるだけでなく、データセンターなどの設置場所の確保や、本番環境への導入までにかかる時間を考えると、サーバー追加までにおよそ1ヶ月を要します。

仮想サーバーであれば、リソースに余裕が残っているかぎり、必要に応じてすばやく拡張できます。

冗長化構成でBCP対策にも役立つ

仮想サーバーは冗長化構成が容易なため、障害時に強いという特長があります。

遠隔地など複数の拠点間の仮想サーバーにデータをバックアップすれば、災害や事故で深刻なハードウェア障害が起きたケースでも安心です。

仮想サーバーごと別のハードウェアに移動させるマイグレーションを行い、すぐに業務を再開できます。国の定める事業継続計画(BCP)の対策にも役立ちます。

古いシステムを継続運用できる

自社システムや自社開発のアプリケーションが、OSのバージョンアップなどにともない動作しなくなることがあります。とは言え、それに合わせて自社システムや自社開発のアプリケーションをアップデートしていくのは経費的にも厳しいという場合もあるでしょう。

仮想サーバーを活用すれば、既存の動作環境を残しつつ、新しい動作環境を構築することができますから、古いシステムを継続して運用することができます。

仮想サーバーを使う上で考慮すべき4つのポイント

仮想サーバーを安全、快適に運用するため、あらかじめ次の4つのポイントについて考慮しておくとよいでしょう。

細かい設備環境が把握できないケースがある

仮想サーバーは物理サーバーのハードウェアリソースに依存しています。

処理能力が不足しているのにもかかわらず仮想化を行うと、サーバーのパフォーマンスが大きく低下する可能性があります。

仮想サーバーを運用するには、サーバーやストレージの性能、利用するデータセンター、ネットワーク構成などの設備環境を調査し、サーバーリソースを適切に配分する必要があります。

細かいセキュリティ対策が把握できないケースがある

仮想サーバーは物理サーバーとは異なるセキュリティ対策が必要なため、仮想化のノウハウがなければ苦労する可能性があります。

物理サーバー環境では、サーバー単体にインストールされたOSやアプリケーションのセキュリティ対策が中心でした。

一方、仮想サーバー環境では、1台のサーバーに複数のOSをインストールするため、より複雑なセキュリティ対策が必要です。

ファイアウォールやIPS(不正侵入防止システム)を使い、適切に不正侵入を防ぐ必要があります。

稼働状況によってはパフォーマンスが左右される

仮想サーバーは物理サーバーのハードウェアのリソースを仮想的に利用しています。ホストOS型、ハイパーバイザー型、コンテナ型、どの方式であっても仮想化によるワンクッションが加わるため、物理サーバーと比較するとパフォーマンスの面で劣る部分もあります。

また、各仮想サーバーの稼働状況によっては、割り当てたリソースが効率的に活用されず、パフォーマンスが低下するなどの場合も考えられます。

障害発生時の対策が必要になる

仮想サーバーは物理サーバー上で動作しますから、万一物理サーバーに障害が発生した場合には、そのサーバー上で動作しているすべての仮想サーバーに影響します。そのため、物理サーバーには特に厳重な障害対策が必要となります。

また、ある仮想サーバーに障害が発生した場合にも、過度にリソースを消費するなどでほかの仮想サーバーの動作に影響を与える場合もありますから、各仮想サーバーに対する障害対策も同様に必要となります。

初めて仮想サーバーを導入するならNTTPCの【WebARENA ®】がおすすめ

初めて仮想サーバーを導入する方は、NTTPCの提供する「WebARENA」がおすすめです。

ハードウェアの導入コストやリプレースコストを削減できる、必要な時に必要なだけリソースを追加できる、といった仮想サーバーならではのメリットと同時に、自社の仮想サーバーならではの拡張性の高さとサーバー管理の一元化による運用負担の軽減を実現します。

24時間365日の有人監視を行い、万一の障害発生に備えます。

仮想サーバーの高い拡張性やコスト面の優秀さを活かしつつ、クラウド化による設置スペースの削減や事業継続計画(BCP)への寄与も見込めるWebARENA。仮想サーバーへの移行をご検討の際には、是非お気軽にお問い合わせください。

WebARENA初期費用を抑えられ、運用管理の手間がかからない

仮想サーバー【WebARENA ®】を導入した2つの成功事例

仮想サーバーを実際に導入し、成果を上げた2つの成功事例を紹介します。

会員管理を効率化! セキュリティと拡張性も両立

千人規模の会員名簿の管理や、会費のオンライン決済などを行うWebアプリケーションの運営のため、仮想サーバーを導入した事例です。

個人情報を取り扱うため、ファイアウォールやIPSなどで不正侵入を検知・遮断できるセキュリティオプションを選びました。

また、必要に応じてリソースを柔軟に追加できる仮想サーバーを選択することで、サーバー負荷が見えづらいリリース直後を乗り切り、将来的な会員の増加にも対応できるようになりました。

WebARENA初期費用を抑えられ、運用管理の手間がかからない

基幹システム集約で運用コスト削減! データセンター活用による効率化も

国内外の拠点で分散していた基幹システムをデータセンターに集約し、運用コストを削減した事例です。

従来は、基幹システムが拠点毎に運用されていたため、情報システム部門の負担が増加していました。

サーバーを集約し、データセンター側で24時間有人監視してもらうことで、運用負担を減らしつつ、複数拠点のシステムをワンストップで運用管理できるようになりました。

WebARENA初期費用を抑えられ、運用管理の手間がかからない

まとめ

今回は、仮想サーバーを使うメリットを中心に解説しました。

仮想サーバーには「導入コストとリプレースコストの両方を削減できる」「設置スペースを削減できる」「サーバー管理の一元化で運用負担が軽減する」「必要に応じてリソースを追加できる」「冗長化構成でBCP対策にも役立つ」「古いシステムを継続運用できる」など、様々なメリットがあります。

物理サーバーの運用管理負担、サーバーの効率的な利用、障害発生時の対応などで課題をお持ちの方は、仮想サーバーの導入を検討してみてはいかがでしょうか。

※ICT Digital Columnに記載された情報は、リリース時点のものです。

商品・サービスの内容、お問い合わせ先などの情報は予告なしに変更されることがありますので、あらかじめご了承ください。

この記事で紹介している

サービスはこちら

WebARENA初期費用を抑えられ、運用管理の手間がかからない