AIやIoTの普及により、センサーや機器が大量のデータを生み出すようになり、工場の製造ラインでの異常検知や地方研究所での実験データ解析など、現場に近い場所で即時に処理するニーズが高まっています。しかし、従来の建屋型データセンターは建設に時間とコストがかかる上、一度建てると場所を移せないため、こうした変化に俊敏に対応するのは困難です。

その解決策として注目されるのが「コンテナ型データセンター」です。短期間で設置でき、サーバールームがない場所にも導入できる柔軟性が大きな魅力ですが、一方で、大容量電力の確保や法規制対応といった現実的な要件も伴います。

本記事では、コンテナ型データセンターの仕組みやメリットに加え、導入前に知っておくべき課題や成功のポイントを体系的に解説します。

コンテナ型データセンターとは? 従来型データセンターとの違いを整理する

コンテナ型データセンターとは、コンテナに、サーバー・電源・冷却・消火・セキュリティなどの機能を一体化して収容したモジュール型データセンターです。

工場で組立・試験済みのユニットを現地に設置するため、電源・通信などのインフラが整っている場合、従来の建屋型より短期間(目安:数か月程度)で立ち上げが可能です。

このモジュール化によって、従来の建屋型が持つ課題を克服し、次のようなメリットを実現します。

• 短納期・低コスト:現地工事を最小化し、計画〜稼働までを圧縮

• 柔軟な拡張性:ユニット追加で段階的にスケールアウト

• 段階的投資:需要に応じてCAPEXを平準化

• 設置自由度:都市部・郊外・工場敷地など、要件を満たす場所に迅速導入

つまり、需要に合わせた柔軟な拡張が可能で、投資効率を高められるのがポイントです。

従来の建屋型データセンター

従来の建屋型データセンターとは、専用の建物を新たに建設し、その内部にサーバーや電源・冷却設備等を設置する方式で作られたデータセンターです。 建物自体が堅牢に造られているため、災害対策や物理的セキュリティに優れ、大規模システムを長期的に安定して運用することができるのが特長です。

しかし、次のような課題も抱えています。

• 建設に数年単位の期間と巨額の投資が必要

• 将来の需要予測が難しく、過剰投資やリソース不足のリスクがある

• 設置場所が限られ、柔軟な展開が難しい

こうした課題を解決するために生まれたのが、モジュール化という発想です。モジュールとは「必要な機能をひとまとめにした構成単位」のことを指します。

コンテナ型データセンターと従来型データセンターとの違いは?比較表で解説

このように、データセンターに必要な要素(サーバーラック/冷却/電源/消火/セキュリティ等)を1ユニットに凝縮し、工場で完成品として組み上げて出荷する方式が考案されました。その具体的な形がコンテナ型データセンターです。

両者の違いを次の通りにまとめました。

| 項目 | コンテナ型 | 従来型(建屋型) |

|---|---|---|

| 導入スピード | 短期間(数か月〜) | 長期間(数年単位) |

| 初期コスト | 従来型に比べて低額 | 高額 |

| 拡張性 | 高い(モジュール単位) | 低い(構造的制約) |

| 設置場所 | サーバールーム不要 | 専用建屋が必須 |

| 省エネ効率(PUE) | 高効率化が容易 | 個別設計に依存 |

| セキュリティ | 設置環境に依存 | 建屋全体で高レベルな対策が可能 |

このように、コンテナ型は「導入のスピードと柔軟性」に、従来型は「規模の大きさと物理的な堅牢性」にそれぞれ強みがあるといえるでしょう。

なぜ今「コンテナ型データセンター」が求められるのか

コンテナ型データセンターは新しい概念ではありませんが、近年のビジネス環境の変化により、コンテナ型データセンターの価値が改めて注目されています。その背景となる大きな3つの理由を紹介します。

1. AI・IoT時代に増えるデータ処理ニーズ

近年、工場やプラント、建設現場、地方の事業所など、従来はITインフラの設置が難しかった場所でも大量のデータが生み出されています。しかし、こうした現場のデータを都市型の大規模データセンターだけで処理するのは限界があります。この課題を解決するのが、データの発生源に近い場所で計算を行うエッジコンピューティングです。

コンテナ型データセンターは、輸送・設置が容易で、必要な場所に短期間で導入できるため、クラウドと分担するエッジコンピューティング基盤として有効です。クラウドと排他的に選ぶのではなく、役割分担(近接処理/集約処理)で全体最適を図る設計が現実的です。

2. 自然災害やBCP対策での重要性

地震や洪水といった自然災害が増えている中で、事業を止めない仕組み(BCP:事業継続計画)を作ることは、企業にとって非常に重要です。メインのデータセンターが被害を受けても、業務を続けるためには、予備の拠点(バックアップ用データセンター)を用意しておく必要があります。

コンテナ型データセンターは、通常の建物型に比べて短期間で設置できるため、災害対策用のバックアップ拠点をすぐに準備することができます。また、被害を受けにくい地域に分けて設置しておく(分散配置)ことも容易です。

3. 電力・環境負荷に対応する新しいデータセンター像

データセンターの電力消費は増加傾向にあり、省エネと再生可能エネルギーの活用は重要テーマです。コンテナDCはコンパクト空間で空調経路を最適化しやすく、適切な設計・運用によりPUE(電力使用効率)の改善が期待できます。

また、再生可能エネルギーが豊富な地域に電源と隣接して設置することも可能で、コストとCO₂排出量の両方を削減できる可能性があります。ただし、実際の削減効果は現地の気候条件やサーバーの稼働率などによって変動するため、事前の検証が重要です。

4.クラウドだけでは賄いにくい領域とハイブリッドの現実解

近年は Azure や AWS といったパブリッククラウドの利用も普及してきましたが、だからといってクラウド一辺倒で済むわけではありません。従来型のオンプレミスデータセンターや、エッジ環境と組み合わせてこそ、現実的な解となるケースが数多く存在します。

例えば、次のような要件です。

• レイテンシ:IoTや制御でミリ秒応答が必要な場面では遠隔クラウドでは遅延が課題。

• ネットワーク依存:僻地・災害時などで広帯域インターネットが不安定。

• データ主権・機微データ:産業・公共分野でローカル保管が求められる。

このような背景から、AWS Outposts や Azure Stack Hub に代表されるハイブリッド手段が普及し、クラウドとオンプレミス/エッジを組み合わせた設計が実務上の標準解となりつつあります。

その中でも、コンテナ型データセンターはエッジ側を短期間かつ柔軟に担える選択肢として、今注目を集めています。

コンテナ型データセンターのメリットと注意点

コンテナ型データセンターはメリットが多い一方で、導入の際の注意点もあります。導入前に両方を理解しておくことが大切です。

メリット ― 柔軟性・短期導入・コスト効率

導入の俊敏性と段階的拡張のしやすさは、コンテナ型の大きな魅力です。特に事業成長が読みにくい局面や、短期での立ち上げが求められるケースに適しています。

次に、コンテナ型データセンターが提供する主なメリットを紹介します。

• 柔軟性と拡張性:必要に応じてモジュール単位で追加できるため、スモールスタートが可能です。専用のサーバールームを持たない工場や事業拠点などにも、データセンターとしての機能空間を構築できるという設置場所の柔軟性があります。

• 短期導入:工場で製造・テスト済みの完成ユニットを納品するため、現地作業は最小限ですみます。

• コスト効率:専用建屋の建設が不要なため、初期投資を大幅に削減可能です。規格化された設計により電力や保守などの運用コストも予測しやすく、長期的な費用計画を立てやすい点も特長です。

総じて、コンテナ型は 「早く・柔軟に・必要な分だけ」 導入できる点で、需要変動や実証〜本番移行に強みを持つといえるでしょう。

注意点 ― 設置スペース・拡張制限・法規制

一方で、短期導入を実現するためには前提条件があり、高密度構成や地域要件によっては追加の設計・調整が不可欠です。

導入前に検討すべき注意事項として、次のような点があげられます。

• 設置スペースの確保:コンテナを設置するためには、その重量に耐える強固な基礎や、搬入経路(クレーンや大型トラックの進入路など)を確保する必要があります。

• 物理的な拡張制限:コンテナのサイズは規格で決まっているため、内部に収容できるラック数や機器の広さには物理的な上限は確認しておきましょう。

• 法規制への対応:設置場所や方法によっては、建築基準法・消防法などの法令や条例に適合させる必要があります。設置前に十分に事前調査を行いましょう。

つまり、コンテナ型データセンターは「置けばすぐ使える」わけではなく、事前のスペース確保や法規制の確認といった準備が必要です。

利用シーン別に見るコンテナ型データセンターの活用

コンテナ型データセンターは、その特徴を活かしてさまざまな場面で導入されています。ここでは、代表的な3つのケースを紹介します。

地方拠点・エッジ環境での導入

製造ラインのリアルタイム制御や、建設現場でのAI画像解析など、データの発生源で即時処理が求められるエッジコンピューティングの基盤として最適です。

クラウドへのデータ転送で生じる遅延(レイテンシ)を解消できる上、専用のサーバールームがない場所にも、短期間でセキュアなオンプレミス環境を構築できます。

災害時に備えたバックアップ用データセンター

メインのデータセンターが被災した場合の事業継続計画(BCP)として、バックアップサイトを迅速に構築したい場合に有効です。

建屋型のように数年単位の建設期間を要さず、数か月という短期間でデータ退避先を確保できます。また、メインサイトから地理的に離れた、災害リスクの低い地域を選んで柔軟に設置できる点も大きなメリットです。

AI/HPC用途の専用コンピューティング基盤

AIの学習や科学技術計算で使われる大量のGPUサーバーは、一般的なサーバールームでは対応できないほどの高発熱・高電力を伴います。

コンテナ型データセンターであれば、最新の冷却技術を高密度に実装した専用環境を、必要な規模で、かつ短期間で構築することが可能です。事業の成長に合わせてコンテナを追加し、段階的に計算能力を増強できる点も、変化の速いAI開発に適しています。

コンテナ型データセンター導入のポイント

ここでは、コンテナ型データセンターの導入の際に押さえておくべきポイントを解説します。

【立地条件】電源・ネットワーク接続の確保

コンテナ型データセンターは「箱型だからどこでも置ける」わけではありません。中身はフル機能のデータセンターであり、その性能を最大限に引き出すためには、設置場所のインフラが極めて重要です。

特に、GPUサーバー等を高密度で利用する場合は、一般的なオフィスビルでは対応できない大容量の電力(高圧受電)が必須となります。電力会社や通信事業者との事前調整、そして場合によっては数か月から1年以上かかる引き込み工事も計画に織り込む必要があります。これはコンテナ本体の納期以上に、プロジェクト全体のスケジュールを左右する最重要ポイントです。

加えて、物理的なインフラ要件と並行して、法的な制約も確認する必要があります。導入計画の初期段階で必ず自治体に建築基準法や消防法上の扱いを確認しておきましょう。

【規模と拡張性】モジュール単位での拡張余地

初期投資を抑えられるのがコンテナ型データセンターの魅力ですが、将来の拡張計画を無視した設計は禁物です。コンテナ内部のラックスペースの拡張性と、コンテナ自体を増設する敷地の拡張性という2つの視点で検討する必要があります。

特に将来の需要予測が難しい場合は、初期導入時にコンテナ増設を見越した敷地レイアウトや電力・通信の引き込み余力を確保しておくといった計画が重要です。

【運用とセキュリティ】冷却・防犯・法規制の対応

コンテナ型データセンターはIT管理者が常駐しない遠隔地での無人運転が前提となるケースが多く、堅牢な運用・セキュリティ体制が不可欠です。

例えば、運用面では、温度・湿度・電力状況などをリモートで常時監視し、異常時に自動でアラートを通知する仕組みを構築する必要があります。

セキュリティ面では、コンテナ自体の物理的な堅牢性に加え、監視カメラやフェンスの設置といった設置場所自体の防犯対策も重要です。

【法人利用】運用負荷を解消するNTTPCのソリューション

こうした要件をすべて自社で計画・運用するのは、専門知識とリソースが求められ大きな負担になります。特にAI/HPC用途でGPUサーバーを高密度に導入する場合、設計や運用はさらに複雑化します。

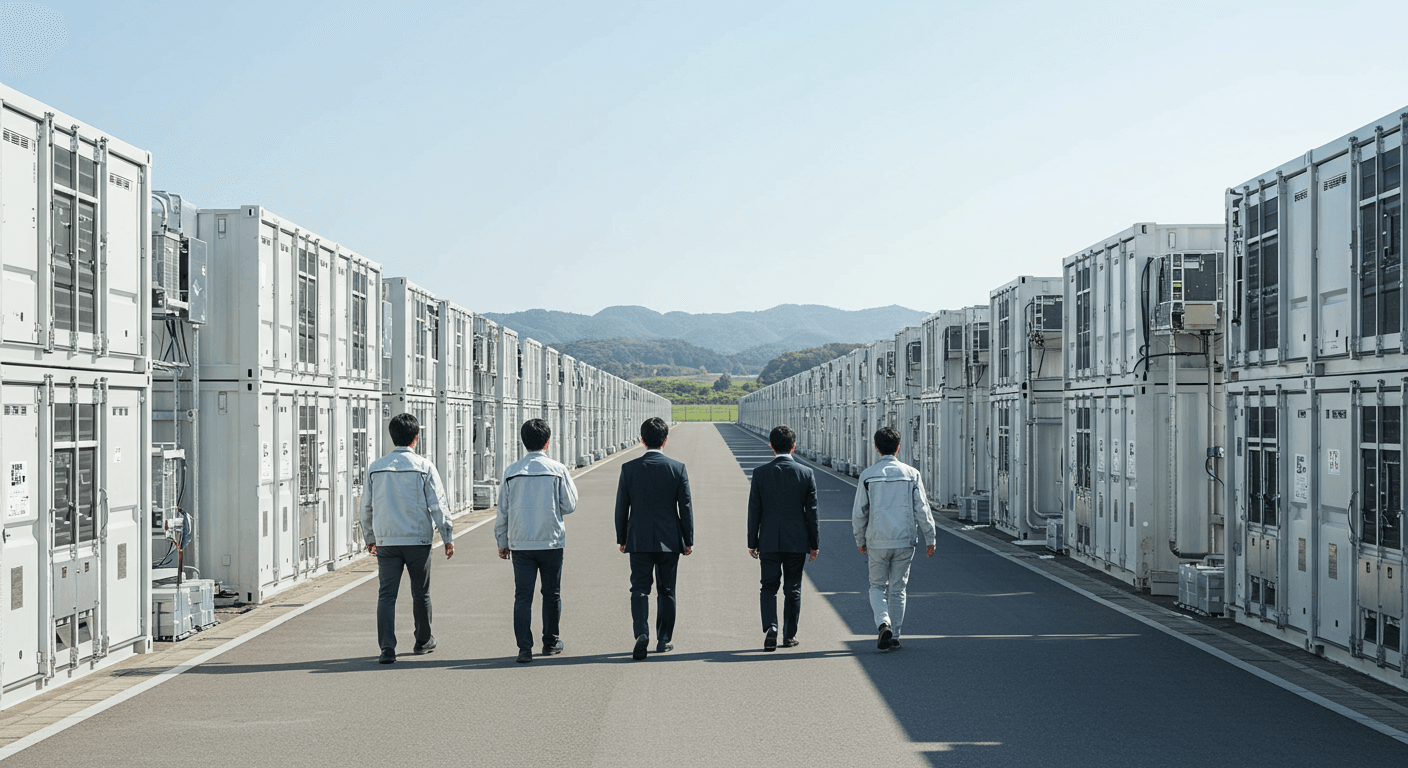

NTTPCでは、データセンター運営で実績豊富なゲットワークス社と協業し、GPU基盤を迅速かつ柔軟に利用したいお客さま向けのソリューション「GPUプライベートクラウド™」において、コンテナ型データセンターを提供しています。ゲットワークス社の湯沢GXデータセンターとの連携により、以下の特長を実現し、導入・運用の負荷を大幅に軽減します。

• 短納期・低コスト:お客さま指定の場所にプライベートなGPUクラウド環境を構築します。建屋型に比べ、導入期間とコストを大幅に削減することができます。

• 高い拡張性:事業の成長に合わせて、コンテナ単位での柔軟な拡張が可能です。

• ワンストップ提供:コンテナの設計・製造から、GPUサーバーの導入、システム全体の構築・チューニング、運用・保守までをワンストップで提供し、お客さまの運用負荷を軽減します。

コンテナ型データセンターの導入や、GPU計算基盤の構築をご検討の場合は、ぜひ一度ご相談ください。

まとめ

本記事では、コンテナ型データセンターの仕組みやメリット・デメリット、活用シーン、導入前に確認すべきポイントを整理して解説しました。

コンテナ型データセンターは、従来の建屋型データセンターが抱えていた「時間がかかる・コストが高い・場所が限られる」といった課題を解消し、スピーディで柔軟にビジネスのニーズへ応えられる新しい選択肢です。特にAI活用や災害対策(BCP)といった現代的な経営課題において、その有効性はますます高まっています。

小規模なエッジ環境や、短期的なプロジェクトでの利用はもちろん有効ですが、法人として本格的な導入を検討する際には、運用・保守までを含めたトータルな視点が不可欠です。

※Amazon Web Services, AWS、AWS Outpostsは米国その他の諸国における、Amazon.com, Inc.またはその関連会社の商標です。

※Microsoft Azure、Azure Stack Hubは米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における商標または登録商標です。