医療のひっ迫、教育格差、交通渋滞や事故、災害対応の遅れ――。

日本社会が直面するこうした課題に対し、AIとGPUの技術が現場での解決力を高める手段として注目されています。

AIが膨大な情報を読み解き、最適な判断を導き出す“頭脳”だとすれば、GPUはその判断を支える高速な“筋肉”です。今では先進的な企業だけでなく、医療機関や教育現場、自治体や交通インフラなど、公共性の高い現場にもその導入が広がりつつあります。

本記事では、医療・教育・交通・防災の4つの分野での具体的なユースケースを通じて、AI×GPUが社会課題の解決にどのように貢献しているのかをわかりやすく解説します。

「AI×GPU」は、社会をどう変えるのか? ― 4つの分野から見る、テクノロジーの可能性

医療現場のひっ迫、教育機会の格差、交通渋滞や事故、災害への備え不足 ― 私たちの社会には、日々直面せざるを得ない深刻な課題が山積しています。これらの課題に対して、どのような解決策があるのでしょうか。

その答えの一つとして、いま急速に注目を集めているのが「AI×GPU」という技術の融合です。AIは膨大なデータから学習し、状況を認識・判断・提案する「頭脳」の役割を果たします。一方、GPUはその頭脳が大量のデータを瞬時に処理するための「筋肉」として機能します。この2つの技術が組み合わさることで、従来は人の手では到底不可能だった高速かつ高精度な解析が現実のものとなっています。

本記事では、「AI×GPUが具体的にどのような形で社会課題の解決に貢献しているのか」を、医療・教育・交通・防災の4つの分野に分けて詳しくご紹介します。技術的な詳細よりも、むしろ「人々の暮らしをどのように支え、改善しているのか」という人間中心の視点から考察していきます。

AI×GPUの力により、私たちの社会がどのような未来へと歩んでいるのか、その可能性を一緒に探っていきましょう。

【医療・ライフサイエンス分野】診断の“見落とし”を防ぎ、新薬開発を加速させるAI

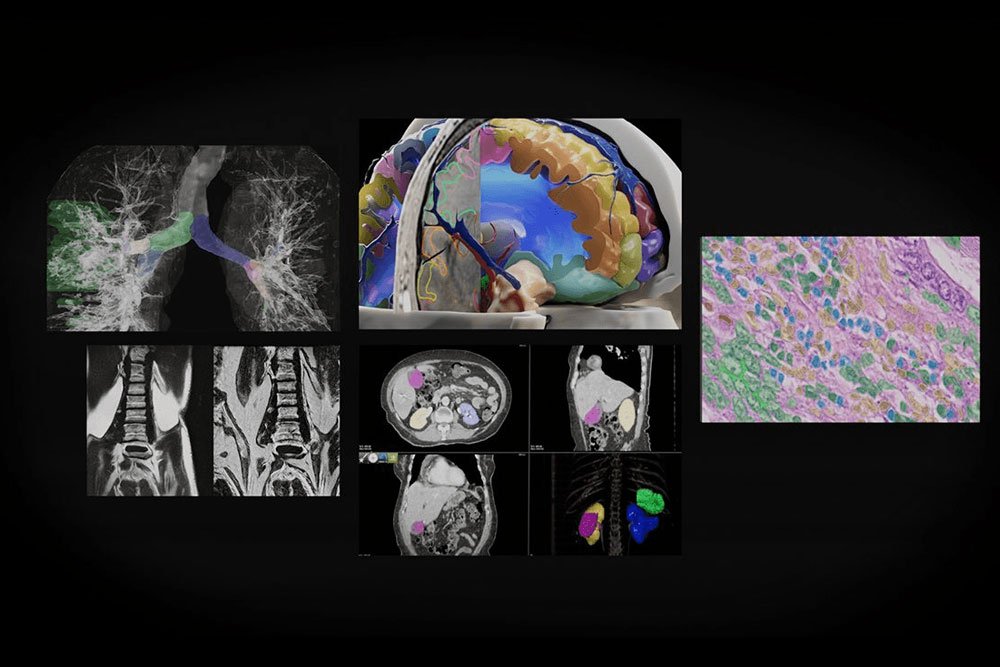

医療、創薬といったライフサイエンスの最前線では、AIとGPUの組み合わせが研究と実務の両面に変革をもたらしています。画像診断や分子モデリングといった計算負荷の高い領域では、GPUの並列演算能力とAIの予測精度が相乗効果を発揮しつつあります。

たとえば、CTやMRIの画像診断では、AIが異常の兆候を検出し、GPUがその処理をリアルタイムで実行します。これにより、医師の読影作業の効率化と診断のスピードアップが進んでいます。特定の疾患に特化したAIモデルはクラウド上で運用されるケースも増えており、専門医が不足する地域医療などでも、数秒でのスクリーニング支援が可能となりつつあります。こうしたシステムは、単に作業時間を短縮するだけでなく、早期発見や見落としの防止といった医療の質の向上にも貢献しています。

AIを活用した医用画像診断イメージ(引用:医療業界向け医用画像ソリューション | NVIDIAより)

創薬の領域では、AIが化合物の構造や特性を予測し、GPUがそれらを高速にシミュレーションすることで、候補物質の発見から前臨床評価までのプロセスが大幅に効率化されています。従来は数日〜数週間を要した分子動力学解析や構造モデリングも、GPUによる並列処理によって数時間〜数分単位に短縮されつつあり、新薬開発の初期段階におけるボトルネックが解消されつつあります。また、大規模な言語モデルやディープラーニングと組み合わせることで、自然言語を用いたターゲットスクリーニングや配列設計といった新たなアプローチも現れ始めており、ライフサイエンス研究の基盤そのものが進化しています。

こうした変化は、研究の質を高めるだけでなく、開発サイクル全体の短縮にもつながっており、医療・ライフサイエンス分野全体の持続可能な進化を後押ししています。

このようなGPUを研究分野に活用する具体的な事例については、以下の関連記事もご覧ください。

関連記事:【GPU×研究】生命科学研究を加速させるGPUコンピューティング ~NVIDIA H100 NVL搭載サーバーの導入で、大規模なゲノム解析や分子シミュレーションを後押し~

【教育分野】“一人ひとり”に寄り添う学びを、AIは実現できるのか

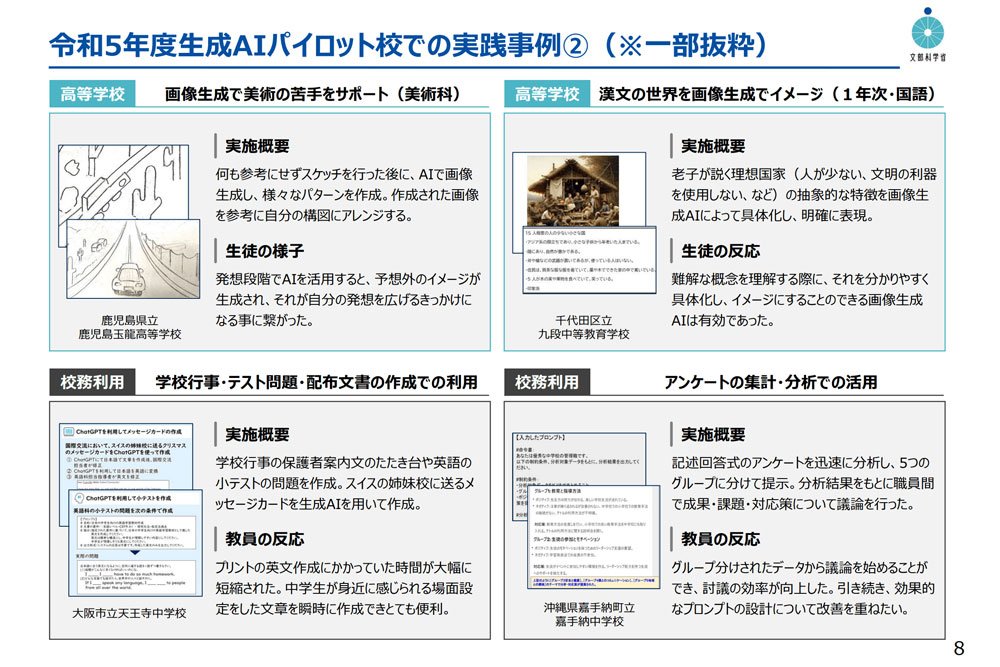

教育の現場では、「一人ひとりの理解度に合わせた学び」を理想としながらも、時間や人的リソースの制約により、個別最適化の実現が難しい状況が続いています。こうした課題に対し、AIとGPUの技術が実用レベルで応え始めています。

たとえば、AIは生徒の回答履歴や学習データをもとに、最適な教材や次に学ぶべき内容を自動で提案し、学習のペースやスタイルを個別に調整することが可能です。

このような適応型学習の仕組みによって、従来では実現が難しかった「個に寄り添う学び」を現実的な教育アプローチへと進化させる動きが、すでに始まっています。

生成AIパイロット校での実践事例(引用:文部科学省 初等中等教育段階における生成AIに関するこれまでの取組みより)

さらに、マルチモーダルAIの発展により、音声や画像を用いた学習支援も大きく進化しています。

文字情報だけでは理解が難しかった子どもたちに対しても、音声認識や画像解析技術を活用することで、より直感的で分かりやすい形で知識を届ける工夫が可能となっています。特別な支援が必要な児童・生徒においても、視覚・聴覚など多様な感覚に対応した教育アプローチが現実味を帯びてきました。

こうした個別学習のビッグデータ処理やマルチモーダルな入力のリアルタイム処理を支える中核として、GPUは不可欠な役割を担っています。膨大な学習履歴や音声・画像データを高速に処理し、AIが適切な判断・支援を行うための計算リソースとして、教育現場の技術基盤を支えています。

【交通・スマートシティ分野】“リアルタイム”制御が、渋滞や事故から都市を守る

渋滞の緩和、交通事故の防止、公共交通の効率化―。

これらは多くの都市が日常的に抱える課題であり、同時に高齢化や都市集中といった社会構造の変化とも密接に関わっています。こうした複雑化する都市課題に対し、AIとGPUの技術が、都市インフラの再構築に向けた鍵として注目されています。

たとえば、自動運転システムにおいては、車載カメラや各種センサーから収集される映像・データを、ほぼリアルタイムで解析する必要があります。AIが歩行者や信号、車線などを正確に認識し、安全なルートを判断するには、GPUによる高速な画像処理が欠かせません。この処理能力があるからこそ、交通事故のリスクを抑えながら、より多くの人が安全に移動できる環境が実現できます。

自動運転車 (AV)プラットフォームである NVIDIA DRIVE AGX™ Hyperionイメージ(引用: NVIDIA DRIVE Hyperion プラットフォームが、自動運転車開発における重要な自動車の安全性とサイバーセキュリティのマイルストーンを達成より)

都市レベルの交通最適化においても、AIは道路の混雑状況、気象条件、公共交通の運行情報、さらに災害時の避難経路や被害状況などを統合的に解析し、信号制御やバス・鉄道の運行再配置を動的に最適化する役割を担い始めています。GPUは、その背後で膨大なリアルタイムデータを処理し、高速に予測を行う演算基盤として機能しています。刻々と変化する都市の状況に対して、AI×GPUの組み合わせは、平時・非常時を問わず、柔軟かつ迅速な対応を可能にしています。

都市の持続可能性と快適性を高めるためには、現実の動きをリアルタイムに「理解」し、それに応じて「動かす」仕組みが求められます。AIとGPUは、都市をより賢く、そして人に優しい空間へと進化させるための中核技術として、今後ますます重要な役割を果たしていくでしょう。

【防災分野】予測と状況把握を高速化し、“命を守る判断”を支援するAI

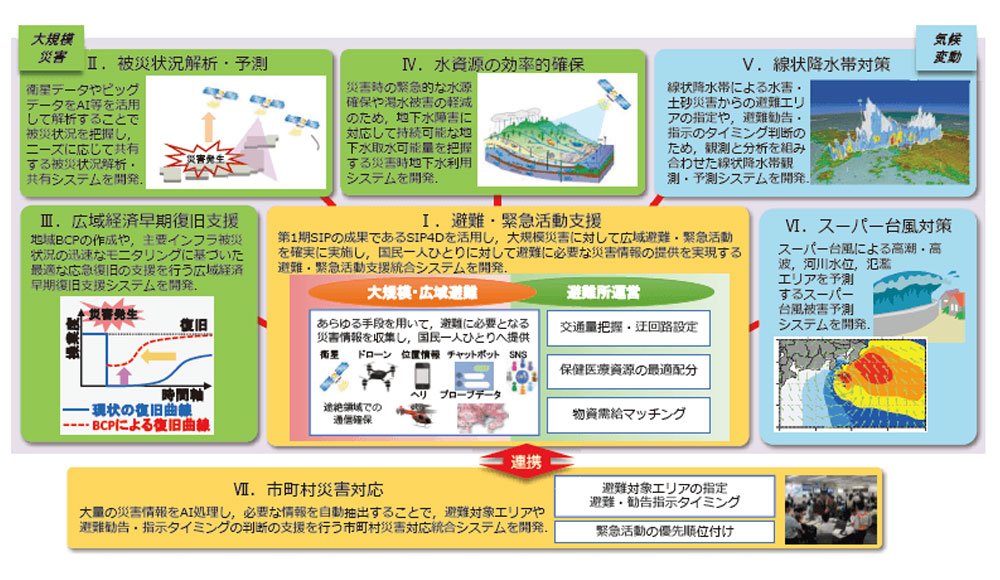

災害発生時に求められるのは、限られた時間と情報の中で、的確かつ迅速に判断を下す能力です。数分の遅れが生死を分ける現場において、AIとGPUの連携が、状況の把握と意思決定のスピードに大きな変化をもたらし始めています。

たとえば、地震や洪水が発生した直後、被害の全体像を迅速に把握することは容易ではありません。しかし、ドローンや監視カメラなどから取得した映像・センサーデータをAIが自動で解析することで、建物の倒壊状況や通行不能エリアをリアルタイムでマッピングする取り組みが進んでいます。こうした高度な画像処理や空間解析は、膨大なデータを瞬時に処理できるGPUの存在があって初めて実現可能となります。

AI 技術の防災・減災への活用(引用: SIP「国家レジリエンス(防災・減災)の強化」の概要 より)

また、事後対応と同じくらい、事前の「予測」も重要です。AIを活用した洪水や土砂災害の被害シミュレーションでは、地形・気象・地盤など多様な要素を組み合わせて広範囲のモデルを構築する必要があります。GPUの並列処理性能により、これまで時間がかかっていた解析が短時間で実行できるようになり、被害の可能性を迅速に予測したうえで、的確な避難判断を下す支援にもつながっています。

災害の激甚化と頻発化が進むなかで、人間の判断力に加えて、AI×GPUによる即応力と解析力をいかに組み込めるかが、防災の質を左右する要素になりつつあります。公共インフラの一部としての役割も含め、今後ますますその活用範囲は広がっていくでしょう。

「AI×GPU」本格導入の前に知っておきたい“3つの壁”とその乗り越え方

医療、教育、防災、交通などの分野でAI×GPUの活用が広がる一方で、それを現場に根づかせ、継続的に活用していくためには、いくつかの共通課題を乗り越える必要があります。以下では、主な3つの観点からその課題と今後の展望を考えていきましょう。

コストと運用の最適なバランスはどこにあるのか

GPUによるAI処理は高い演算性能を誇りますが、導入形態によってコストや運用負荷は異なります。

オンプレミス構成は、セキュリティ性や低遅延といった強みがある一方で、初期投資や保守体制の整備が必要です。ただし近年では、小規模な構成やエッジでの運用など、より柔軟な設計も可能になってきています。

一方、クラウドGPUは、必要なときに必要な分だけ利用できるため、初期コストを抑えながら導入できる選択肢として注目されています。ただし、通信環境やデータポリシーへの配慮は欠かせません。

このように、用途や制約に応じて最適な構成を選択する必要があります。

また、GPUを選定する際のポイントについては、以下の関連記事もご覧ください。

関連記事:GPU、どう選ぶ?GPUの主な用途・購入前に知っておくべき選定ポイントとは?

データの質とプライバシーをどう守るか

AIの性能は、演算能力だけでなく、与えられるデータの質に大きく依存します。特に医療・防災などの機密情報を扱う分野では、プライバシーに配慮した収集・管理体制が不可欠です。

信頼性の高いデータを適切に扱うためには、単なる処理性能の向上にとどまらず、データの正当性、活用ルール、保管・共有のプロトコルといったガバナンス全体の設計が求められます。GPUが支える高速処理の環境下であっても、判断の精度を担保するにはこうした土台が不可欠です。

使いこなす人材をどう確保し、育てていくか

AI×GPUの活用が技術的に可能でも、それを運用・活用できる人材がいなければ、現場での実装は進みません。実際、多くの自治体や中小規模の組織では、GPUサーバーの管理やAIモデルの運用に関するノウハウを持つ人材が不足しており、導入しても活用が定着しないケースもあります。

今後は、AIやGPUに関する専門知識を持つ人材の確保だけでなく、既存の現場人員でも扱える仕組みや、導入後の継続的なサポート体制、トレーニング環境の整備が不可欠です。技術だけでなく、人のスキルをどう育てて組み込んでいくかが、運用の持続可能性を左右するカギになります。

まとめ:私たちの社会を“アップデート”する技術との向き合い方

AI×GPUは、社会課題に対する「技術的な解決策」を提供するだけでなく、これからの社会基盤そのものとしての役割を担い始めています。かつては一部の研究機関や先進企業の専有領域だった高度なAI処理も、いまでは医療・教育・交通・防災といった日常の現場に、静かに、しかし着実に浸透しつつあります。

そして今、私たちが直面しているのは「導入するかどうか」ではなく、「どのように使い、どのように社会に根づかせるか」という問いです。技術がもたらす可能性を最大限に引き出すには、それを活かす人・組織・制度といった周囲の設計もまた不可欠です。

NTTPCはNVIDIA認定エリートパートナーとして、GPU導入の豊富な知見と実績をもとに、それぞれの現場に応じた最適な構成と支援体制をご提案しています。実装から運用まで、ぜひお気軽にご相談ください。

GPU製品・サービス

AI / IoT、デジタルツイン用途に適したGPUサーバーを設計・構築。さらにデータセンター・ネットワークなど、GPU運用に必要なシステムをワンストップで提供可能。

- TOP

- いま注目の話題「トピックス」

- 社会課題を現場で解決するAI×GPU:医療・教育・交通・防災の活用事例から考える