企業の競争力を左右するGPUインフラへの投資。その判断の第一歩は、カタログスペックの比較から始まります。

私自身も、はじめは「コア数」や「メモリ容量」といったスペックの数値を見比べては混乱していました。

調べを進めるうちに気づいたのは、カタログスペックは大切な判断材料である一方で、実際の処理環境でどれだけ性能を発揮できるかを表す“ベンチマーク”の情報も欠かせないということです。

本記事では、GPU選定におけるベンチマークの役割と読み解き方を解説しながら、客観的な指標を活用した実践的な選定プロセスについてわかりやすく紹介します。

GPUのベンチマークとは?数値の正しい読み解きの重要性

ベンチマークとは、GPUが“実際の用途でどれだけの性能を発揮できるか”を測るための指標です。GPUを選定する際、私たちはスペック表に並ぶさまざまな数値情報と向き合うことになります。

例えば、CUDAコア数、VRAM容量、メモリ帯域幅など、表示されている数値は多岐にわたりますが、「どの項目を重視すべきか分からない」「結局どれが“いいGPU”なのか判断が難しい」と感じたことがある方も多いのではないでしょうか。

特にAI開発では、モデルの種類や処理内容によって必要な性能が大きく異なるため、カタログスペックだけを見ても、実際の処理性能までは読み解きづらいのが現実です。

そこで重要になるのが、実際の用途に近い処理環境で性能を評価できるベンチマークです。このベンチマークをうまく活用することで、より実践的かつ確かなGPU選定が可能になります。

※1 CUDA(Compute Unified Device Architecture):NVIDIA製GPUで並列演算を効率よく行うためのプラットフォームです。CUDAコア数はその実行単位で、GPUの並列処理能力を示す指標の一つとされています。

※2 VRAM(Video Random Access Memory):GPUに搭載された専用メモリで、画像データや演算処理中のデータを一時的に保持します。VRAM容量が不足するとスワップが発生し、処理速度が大幅に低下する可能性があるため、パフォーマンス維持に重要な指標となります。

カタログスペックとベンチマークの違い

GPUを選定するうえでよく使われる指標には、「カタログスペック」と「ベンチマーク」の2種類があります。

カタログスペックは、GPUの理論的な基本性能を示す数値情報であり、製品同士を比較しやすいのが特徴です。一方で、ベンチマークは、実際のタスクを通じて測定された“実動作に近い処理性能”を示す指標であり、現場での実用性を把握するために役立ちます。どちらも重要な判断材料ですが、その性質や活用場面は大きく異なります。

| 項目 | カタログスペック | ベンチマーク |

|---|---|---|

| 内容 | GPUの理論的な基本性能(コア数、メモリ容量など) | 実際のタスクを通じて測定したパフォーマンス |

| 特徴 | スペック表から取得可能、比較しやすい | タスクごとに異なる結果、実用性に即した性能が見える |

| 判断材料としての役割 | 理論上のポテンシャルを確認するための出発点 | 実環境での処理能力を評価するための実践的な指標 |

例えば、CUDAコア数が多いGPUが必ずしも高速とは限らず、ソフトウェア最適化やタスク特性によって処理速度は大きく変わります。これは、車の排気量だけで走行性能を語れないのと同じです。そのため、GPUを導入・比較検討する際には、カタログスペックだけでなく、ベンチマークも合わせて確認することが不可欠です。

カタログスペック:ベンチマークの前に理解すべき基礎知識

GPUのベンチマークを正しく読み解くためには、まず基本となるカタログスペックの意味と役割を理解することが重要です。ここでは、GPUにおける代表的なスペック項目と、それぞれが性能にどのように関与するのか、さらに用途ごとに重視すべきポイントについて解説します。

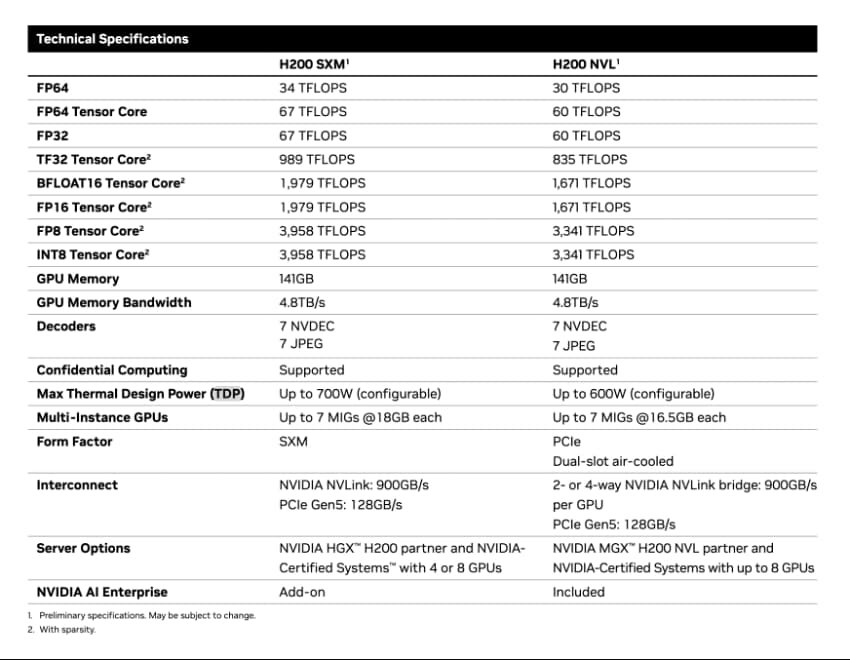

以下の画像のように、GPU製品ごとにそのカタログスペックが掲載されています。

NVIDIA H200におけるカタログスペック例(参考:NVIDIA Datasheet)

このようなスペック情報は、製品選定時の重要な判断材料となります。

ただ、数値はあくまでカタログ上の参考値であり、実際の運用環境では異なる結果となる場合もあります。スペックを単体で評価するのではなく、用途や処理内容、システム構成などを踏まえて総合的に検討することが重要です。

また、GPUの選び方について、消費電力や冷却性能、カタログスペックなどの詳細については次の記事で解説しています。あわせてご覧ください。

関連記事:GPU、どう選ぶ?GPUの主な用途・購入前に知っておくべき選定ポイントとは?

ベンチマークの種類と選び方

こうしたカタログスペックだけでは把握しきれない「実際の処理性能」を測る手段として重要になるのが、ベンチマークの活用です。GPUの各性能がどのような基準で測定されているかを理解することで、より適切な製品選定や性能比較が可能になります。

ベンチマークは、大きく分けて汎用型ベンチマークと用途特化型ベンチマークの2種類があり、それぞれ測定の目的や得られる知見が異なります。

ここでは、それぞれの特徴と、目的に応じた選び方のポイントについて解説します。

汎用型ベンチマーク

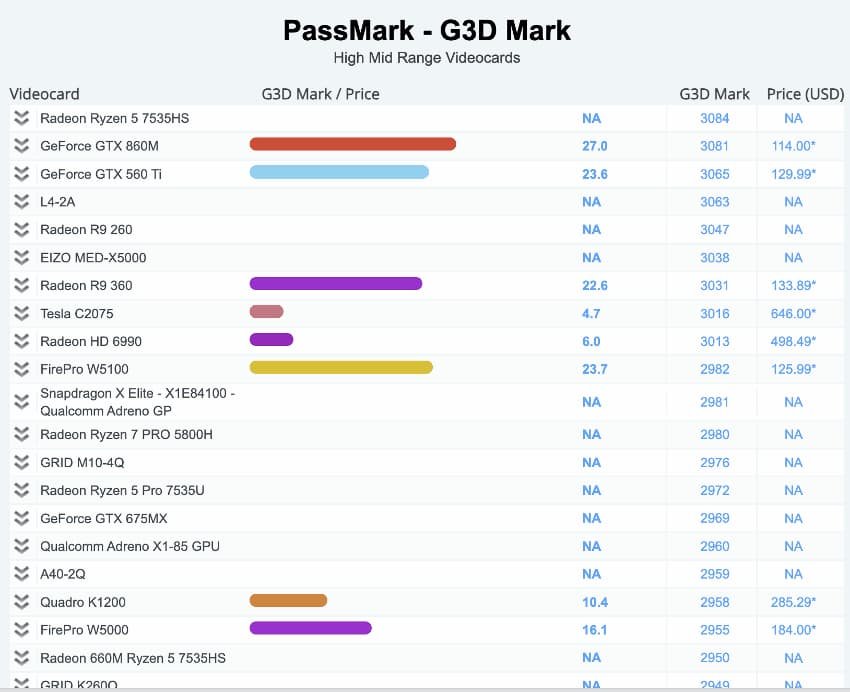

汎用型ベンチマークは、ゲーム、3Dグラフィックス、一般的な演算処理など、幅広い用途を想定した処理環境で測定された値を指します。こうしたベンチマークを算出する代表的な手法には、PassMark、3DMarkなどがあり、主にグラフィックス処理や可視化性能の比較に活用されます。ベンチマークは、GPUの描画性能やレンダリング速度を客観的に把握するうえで有効な指標となり、CADや3DCG、可視化処理を重視する業務では、導入機器の選定における重要な判断材料となります。

PassMarkによるコンシューマー向けGPUのG3Dスコア比較例(参考:PassMark)

一方で、H100やB200、GB200などのデータセンター向けGPUにおけるAIモデルの学習や推論処理は、こうした汎用型ベンチマークの評価対象には含まれません。そのため、これらの用途においては、AIや機械学習向けの処理に適した特化型ベンチマークの参照が必要です。

特化型ベンチマーク(AI/機械学習向け)

AIや機械学習の用途では、画像分類や自然言語処理など、実際のタスクに即した処理性能を測ったベンチマークが使われます。汎用的なグラフィックス処理では把握しづらい、GPUの計算能力やモデルへの対応力を評価するのに適しています。

この分野で最も広く利用されている手法が、「MLPerf」です。

これは、NVIDIA、Google、Metaなどが参加する非営利団体「MLCommons」によって策定された業界標準のベンチマークの測定手法で、画像認識や自然言語処理、物体検出といった実務で多用されるAIモデルを使って、GPUの学習・推論性能を評価します。

MLPerf推論ベンチマーク例 (参考:ML Commons)

MLPerfでは、ベンチマーク結果を確認する方法の一例として、次のような手順が挙げられます。

まず、処理方式や実行環境(たとえば Inference/Datacenter や Training/HPC など)を選択し、対象となるベンチマークカテゴリを絞り込みます。次に、結果をExcel形式で出力し、GPUの型番やサーバー構成をもとに絞り込みを行い、用途に応じたモデル(画像分類や自然言語処理など)を選択・比較することが可能です。

実践的なGPU選定:ベンチマークを正しく読み解く視点

このように、ベンチマークは用途によって適切な種類が異なるため、自社の目的に合った指標を見極めることが非常に重要です。そのためにまず自社の用途や技術要件を明確にしたうえで、判断する視点が求められます。

ここでは、ベンチマークを参考にGPU導入を検討する際の、実践的な評価プロセスと、見落とされがちな注意点について整理します。

1.自社のワークロード分析

GPUを適切に選定するためには、まず自社で実行している処理を具体的に把握する必要があります。処理内容・頻度・データ量などを明確にすることで、必要なGPU性能の基準が見えてきます。

見落とされがちなポイント:ソフトウェア環境との親和性も合わせて確認

多くのAIフレームワークはNVIDIAのCUDAに最適化されています。ベンチマークのスコアだけでなく、自社の開発環境に適合したGPUであるかも重要な判断材料になります。

2.ベンチマークの比較

複数のGPUを比較する際は、同一条件でのベンチマーク結果を使用することが大前提です。CPUやメモリ構成、ソフトウェアバージョンが異なれば、GPU以外の要因が結果に影響してしまいます。また、費用対効果も重要です。性能が2倍でも価格が3倍なら、中位モデルを複数導入した方が合理的な場合もあるでしょう。

見落とされがちなポイント:性能の将来性とVRAM容量にも注目を

モデルの大型化やデータ増加は年々進んでおり、現在の要件だけで選定すると短期間での再投資につながる恐れがあります。VRAM容量などは、余裕を持った設計が推奨されます。

3.PoC(概念実証)による検証

本格導入前には、PoC(概念実証)による事前検証を実施することが、投資判断の精度を高める上で極めて有効です。短期間でも、机上では見えなかった課題を把握でき、投資リスクを下げられます。

PoCでは次のような点を確認します。

- 業務処理における実際の処理時間と安定性

- ベンチマークとのギャップ(I/O、冷却、同時プロセスなど)

- 既存システムとの統合性や運用面の課題

見落とされがちなポイント:複数台構成時のスケーラビリティに注意

GPUを増やせば性能がそのまま比例するわけではありません。GPU間通信によるオーバーヘッドが発生し、構成によっては性能が鈍化することもあります。事前に構成台数ごとの実測データを取得するなど、性能の伸び率を現実的に捉える必要があります。

GPU導入の実際の選定プロセスについては、GPUの導入事例もご参照ください。

以上のように、GPUの導入時には、単にベンチマークを見るだけではなく、自社の業務要件や技術環境、将来的な拡張性などを踏まえて、ベンチマーク結果を“正しく読み解く視点”が求められます。

各ステップにおいて見落とされがちな要素も意識しながら判断を重ねていくことで、導入後の運用負荷や再投資リスクを最小限に抑え、長期的に価値ある選定につながるでしょう。

まとめ

本記事では、GPU選定におけるベンチマークの正しい理解と活用法について解説してきました。GPU導入時にベンチマークを活用するには、単にスコアを比較するのではなく、自社のワークロード特性や将来的な拡張性、運用体制などの文脈を踏まえて、その意味を正しく解釈する視点が不可欠です。

特に、MLPerfなどの用途特化型ベンチマークや、PoC(概念実証)による実環境での検証は、自社ニーズに合った構成を見極めるうえで非常に有効です。単なる数値の比較にとどまらず、「導入後にどう運用し、どれだけ効果を引き出せるか」という視点を持つことで、GPUの価値を最大限に引き出すことができるでしょう。

NTTPCはNVIDIA認定エリートパートナーとして、生成AI/LLM向けGPUクラスタの設計・構築から運用インフラの整備までトータルで支援が可能です。限られたリソースで確実に成果を出すための選択肢として、ぜひご活用ください。

※「MLPerf」はMLCommons Associationの登録商標または商標です。

※「CUDA」は NVIDIA Corporationの登録商標または商標です。

※「PassMark」は、PassMark Software Pty Ltd.の登録商標です。

※「3Dmark」はFuturemarkの登録商標または商標です。

※「NVIDIA」はNVIDIA Corporationの登録商標または商標です。

※「Meta」はMeta Platforms, Inc.の登録商標または商標です。

※「Google」「Gemini」はGoogle LLCの登録商標または商標です。