量子コンピュータ技術を活用した生命科学の新境地を拓く取り組み ~慶應Bio2Qの研究戦略と技術的挑戦~

【直面する課題】

- 多臓器間の相互作用やマイクロバイオームのメカニズム解明には、従来の研究手法では膨大な時間を要する可能性がある

- マイクロバイオームには4,500種類を超える腸内細菌が存在し、それぞれが排出する代謝物の臓器間での相互作用パターンは数10万から100万程度存在する

- 生物学研究では一つの仮説検証に半年から一年を要するため、全ての組み合わせを検証することは現実的に不可能

【期待される効果】

- 量子コンピューティングの活用により、複雑な生命現象の解析を劇的に高速化

- 従来では処理困難だった複雑な生命現象の解析を、構成要素と因果関係に基づく機械論的モデルにより可能とし、新たな生命メカニズムの発見に貢献

- 研究サイクルの大幅な短縮により、疾患の理解や新しい治療法開発の加速を実現

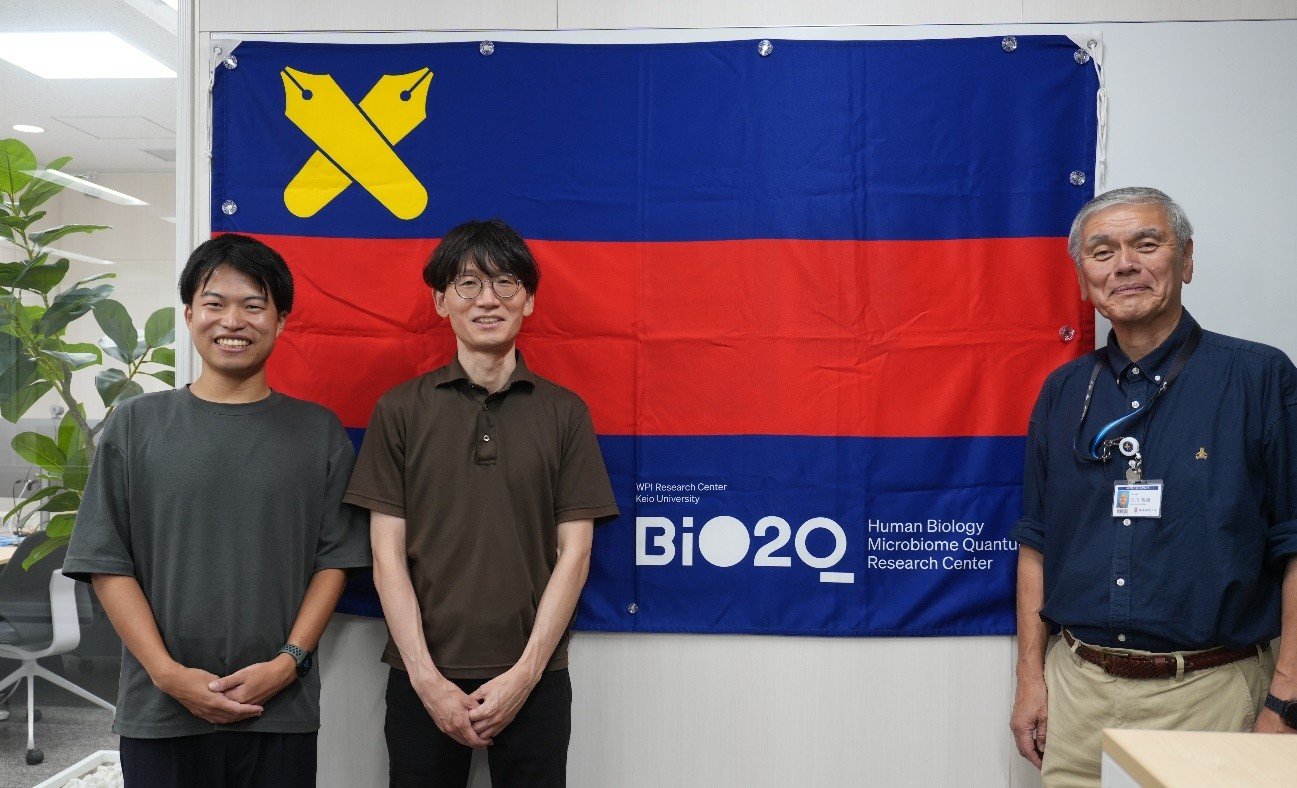

慶應義塾大学の Bio2Q※1 では、世界最先端の生命科学研究を量子コンピューティングによって加速させる革新的な取り組みが進んでいる。WPI(世界トップレベル研究拠点プログラム)に私立大学として初めて採択されたこの研究拠点は、多臓器間の相互作用やマイクロバイオーム※2 の複雑なメカニズムを解明するという、従来の手法では何千万年もかかる可能性がある膨大な計算を、量子コンピューティングの力で劇的に短縮することを目指している。

同拠点で量子コンピューティングコアの戦略策定を担当する石川繁樹特任教授は、IBM研究開発部門での豊富な経験を活かし、生物学と理工学の融合を推進している。本インタビューでは、量子コンピューティングが生命科学研究にもたらす可能性、その研究背景と将来展望について語っていただいた。

※1 慶應義塾大学 Bio2Q は、WPIに採択された日本初のマイクロバイオーム(微生物叢)研究拠点であり、ヒト生物学とマイクロバイオーム、さらに量子計算を融合させることで、健康長寿の実現を目指している。

※2 微生物叢ともいわれ、体内にすむ膨大な数の細菌のまとまりを指す。

「マイクロバイオームの研究は非常に時間がかかるもの。それをいかに加速させるかが至上命題です」

――そう語るのは、慶應義塾大学Bio2Qの石川繁樹教授だ。

人間の健康を左右する腸内細菌や多臓器間の相互作用は、従来の研究手法では解明に膨大な時間を要する。何十万、何百万もの組み合わせが存在し、一つ一つを実験で検証していては何千万年もかかってしまう可能性がある。

「私たちは、量子コンピュータを活用して研究を加速させたいと考えています。量子コンピューティング技術の導入により、これまで計算時間の制約から実現が難しかった高度な解析にも挑戦できるようになります。」

こうした革新的なアプローチで生命科学研究の新境地を切り拓く、Bio2Q拠点の取り組みと石川教授の戦略について詳しく伺った。

石川教授は2020年までIBM研究開発部門で経営幹部として新規事業創出に携わり、医療・ヘルスケアとITの融合に10年間注力してきた。2021年からは慶應義塾大学理工学部AIコンソーシアムでAI教育を立ち上げ、2024年4月からはBio2Qの量子コンピューティングコアのPI・特任教授として、生物学研究を加速するための量子コンピューティングとAIの戦略とロードマップの策定を担当している。

【研究の背景】量子コンピューティングが拓く生命科学の新境地

近年の生物学研究により、人間の健康メカニズムに対する理解が大きく変化してきたと石川教授は説明する。

「かつては脳が全ての臓器をコントロールしていると考えられていましたが、実際には各臓器が相互に連携し合って健康状態を維持していることがわかってきました。特に注目されているのが、腸内細菌をはじめとするマイクロバイオームの役割です。」

「体の中には様々な代謝物があって、それが臓器間を行ったり来たりしている。それぞれの物質が各臓器の調整役を担っています。例えば、多臓器を円環する代謝物が人間のバランスに影響を与えていることが研究で明らかになっています。」

このような研究により、健康の恒常性メカニズムの理解が進んだ一方で、新たな課題も浮き彫りになった。

「腸内細菌は4,500種類にも及びます。それぞれが何を排出し、どの臓器とどのように連携しているのか——その組み合わせは膨大であり、研究には莫大な時間を要するのが現状です。」

従来の研究手法では、仮説を立てて動物実験で検証するというサイクルを繰り返すが、一つのサイクルに半年から一年を要する。膨大な組み合わせを全て検証することは現実的に不可能だった。

【研究拠点について】Bio2Q:世界の第一線となる量子技術を活用した生命科学研究拠点

石川教授が参画するBio2Q拠点は、文部科学省のWPIに私立大学として初めて採択された研究拠点である。

「WPIの趣旨は『世界の第一線となる研究所を作ってほしい』というもので、10年間の資金提供により世界一流の研究所を目指します。慶應の場合は、バイオロジー分野で量子コンピューティングを活用した研究が採択されました。」

Bio2Qは、Bio-1(ヒト多臓器多次元データ解析コア)、Bio-2(多臓器円環機構解析コア)、Q(量子コンピューティングコア) という3つの主要コアから構成されており、ライフサイエンス・バイオインフォマティクス・量子計算といった複数分野の専門家が集結している。

「ここでは研究を進めるだけでなく、研究所としての基盤づくりも大切です。日本国内にとどまらず海外からも研究者を迎え、国際的な体制整備にも力を注いでいます。」と石川教授は語る。

【量子技術の活用戦略】複雑な生命現象を解明する量子コンピューティングの可能性

量子コンピュータには大きく2つのタイプが存在すると石川教授は説明する。

「アニーリングタイプは組み合わせ最適化問題に特化したもので、ゲートタイプは様々なプログラミングが可能な汎用性を持っています。我々がフォーカスしているのはゲートタイプです。」

ゲートタイプの量子コンピューティング研究は、ハードウェア開発とソフトウェア(量子アルゴリズム)開発に大別される。Bio2Q拠点では、生物学研究への応用に特化したソフトウェア面での研究を進めている。

「量子コンピュータをマイクロバイオームのメカニズム研究に活用することで、従来の手法では何千万年かかる可能性がある計算を大幅に短縮したいと考えています。」

ただし、量子コンピューティング技術自体は、まだ進化の途上にあり、実用化に向けては様々な技術革新が必要など、課題が残されている。

「エラー訂正機能を持つ量子コンピュータの登場は2029年頃とも言われています。それまでは、量子コンピュータができたらこうなるだろうという仮説のもと研究を進めています。また、量子コンピュータが何でも解決するわけではなく、従来のコンピュータやGPUなどと組み合わせるハイブリッドな活用も重要になります。」

このように、量子コンピュータの研究は、単一の技術に依存するものではなく、CPUやGPUなど他の計算資源と組み合わせながら進められている。また、技術の融合と並行して、異なる学問分野の連携もまた、Bio2Qでの研究を前に進める上で欠かせない要素といえるだろう。

【今後の展開】テクノロジーによる研究加速とイノベーション創出

Bio2Q拠点における研究は、まだ基礎段階にあるものの、その可能性は計り知れない。

「マイクロバイオームの研究をいかに早く進められるか、これが至上命題です。量子コンピューティングの活用によって研究の質とスピードが飛躍的に向上すると期待しています。」

こうした新しい計算技術の活用は、研究の方法論そのものを変える可能性を秘めている。石川教授は、テクノロジーが研究にもたらすインパクトについて次のように語る。

「テクノロジーによって見えないものが分かってくる、可視化できる。そうすると新しい発見ができ、次のステップとして次のレベルの課題に取り組むことができます。これを継続していくことで、研究は新たな高みに到達できるのです。」

一方で、新技術への懸念に対しては、歴史的な視点から対応の重要性を強調する。

「電卓やナビゲーションシステムが登場した時も、最初は保守的な反応がありました。しかし、今では誰も反対しません。AIや量子コンピューティングも単なるツールです。恐れることなく、どう活用できるかを見ていくことが重要です。」

このように、石川教授はテクノロジーを前向きに取り入れる姿勢を強調する。量子コンピューティングやAIの進歩は、生命科学研究を新たなステージへと押し上げ、未来のイノベーション創出につながっていくだろう。

【NTTPCによるFocus!】量子コンピューティング研究を加速するGPU技術

本インタビューで述べられた「実用化に向けては様々な技術革新が必要など、課題が残されている」「従来のコンピュータやGPUなどと組み合わせるハイブリッドな活用も重要」という視点を踏まえ、ここではGPU側からのアプローチに焦点を当ててみます。

量子コンピュータの実用化が見据えられる中、GPUはアルゴリズム開発やシミュレーション環境の構築を支える存在となっています。

その取り組みの一つが、NVIDIAが提供するオープンソースの量子コンピューティングプラットフォーム「CUDA-Q」です。CUDA-Qとは、GPUスーパーコンピューティングと量子処理装置(QPU)を緊密に統合することで、量子アルゴリズムのシミュレーションや検証を可能にする技術です。日本の産業技術総合研究所のABCI-Qをはじめ、ドイツやポーランドの国立スーパーコンピューティングセンターでもCUDA-Qを活用した量子古典統合システムが稼働しており、AI、エネルギー、生物学などの分野で実際に量子アプリケーションの研究が進められています(参考:NVIDIA、CUDA-Q プラットフォームで、世界中の量子コンピューティング センターを加速)。

CUDA-QはAIと組み合わせることで、量子ビットのノイズなどの技術的課題を解決し、効率的なアルゴリズム開発を可能にします。これは、Bio2Qが掲げる「量子コンピューティングとAIを融合させた研究加速」という戦略とも通じるものがあり、複雑な生命現象の解明をはじめとする先端研究において有用だと考えられます。

今回のインタビューを通じて、量子コンピューティングによる研究加速の可能性と、量子コンピューティングとGPUなどを組み合わせたハイブリッドな活用の重要性を改めて認識することができました。NTTPCは、このような最先端の研究を支えられるよう、GPUやAI基盤の設計・導入支援を通じて、引き続き研究現場の課題解決とイノベーション創出に貢献していきます。

関連記事「【GPU×研究】生命科学研究を加速させるGPUコンピューティング ~NVIDIA H100 NVL搭載サーバーの導入で、大規模なゲノム解析や分子シミュレーションを後押し~」

- TOP

- プロフェッショナルが語る「インタビュー」

- 量子コンピュータ技術を活用した生命科学の新境地を拓く取り組み ~慶應Bio2Qの研究戦略と技術的挑戦~