【GPU×研究】生命科学研究を加速させるGPUコンピューティング ~NVIDIA H100 NVL搭載サーバーの導入で、大規模なゲノム解析や分子シミュレーションを後押し~

慶應義塾大学さま

慶應義塾大学さま

お客さまの課題

- システム生物学研究全般においては、ゲノム解析や分子シミュレーションといった処理の高度化により、取り扱うデータ量が年々増加している。それに伴い、従来の計算リソースでは処理能力やGPUのVRAM(GPU専用メモリ)が不足しがちで、研究のボトルネックとなっていた。

- 特に、言語モデルを用いたC⾳系の配列設計では、学習やファインチューニングに大量のVRAMが必要とされるため、家庭用GPUでは大規模モデルの活用が難しく、実験設計の自由度にも制限が生じていた。

- さらに、ゲノム解析や、分子動力学(MD)シミュレーションといった計算負荷の高い処理にも対応するためには、より高速かつ大容量な計算環境が不可欠であった。

導入の効果

- NVIDIA H100 NVL GPU搭載サーバーの導入により、従来の計算リソースの制約を解消。

- 大容量VRAM環境の活用により、これまで処理が困難だった大規模な言語モデルを用いたC⾳系配列設計など、新たな研究の飛躍的な進展に寄与。

- ゲノム解析や分子シミュレーションにかかる計算時間を大幅に短縮し、研究開発サイクル全体の効率化を実現。

慶應義塾大学の荒川教授は、クマムシやクモの糸などの生物資源をもとに、新たな価値を創出するデータ駆動型の生命科学研究を進めている。Spiber株式会社との人工クモ糸の開発をはじめ、研究はすでに社会実装に向かっており、将来的にはコンピューターシミュレーションが実験を代替する世界を見据えている。

こうした研究を支える計算基盤としてGPUは不可欠だが、特に生成モデルや物理シミュレーションなど計算負荷の高い処理では、VRAM容量が処理できるタスク量の制約となっていた。

この課題を解決するため、荒川研究室ではNTTPCを通じてNVIDIA H100 NVL GPUを搭載したサーバーの導入を決定。大容量VRAMにより、高度な計算処理や大規模モデルの活用が可能となり、今後はゲノム解析や分子シミュレーションの計算時間の短縮等、研究の質とスピードの向上が期待されている。

本インタビューでは、その導入背景や期待される研究成果、そして今後の展望について語っていただいた。

「GPUは、いまや現代の生物学研究に欠かせない存在です」

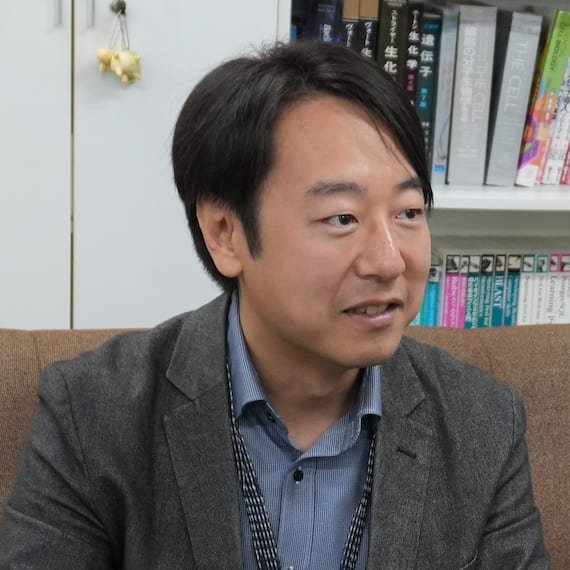

――そう語るのは、慶應義塾大学先端生命科学研究所の荒川教授だ。

クマムシやクモの糸といった生物を対象に、ゲノム解析や分子配列設計を進める荒川教授は、ディープラーニングや分子シミュレーション、大規模言語モデルなど、さまざまな解析手法でGPUを活用している。

「私たちの研究では、既存GPUのVRAMは、扱えるモデルの規模に限界がありました。新しいGPUサーバーを導入することで、より大きなモデルを活用し、研究をさらに加速させたいと考えています。」

こうしたGPU活用の背景と、今回新たなサーバー導入に至った理由、期待する効果、そして研究の未来について、荒川教授に語っていただいた。

【導入製品】

NVIDIA H100 NVL GPU搭載サーバー (HPE ProLiant DL380a Gen11)

HPE ProLiant DL380a Gen11の製品画像 (参考:NTTPC)

荒川教授の研究室では、データ駆動型のシステム生物学研究を加速させる中で、言語モデルを活用したクモ糸の配列設計やゲノム解析といった高度な処理が求められていた。こうした先端的な研究ニーズに応えるため、NTTPCからNVIDIA H100 NVL GPUを搭載の高性能サーバーを導入。大容量VRAMを活かし、より高度な解析や大規模モデルの運用が可能となることで、研究のさらなる飛躍が期待されている。

【導入の背景】データ駆動型生物学の最前線、計算パワーが研究の鍵を握る

「21世紀の生物学はデータ駆動型になりました」と語る荒川教授。

その言葉通り、荒川教授の研究室ではゲノム、トランスクリプトーム、プロテオーム、メタボロームといった網羅的な生体分子データを取得・解析している。

荒川教授の研究拠点である、慶應義塾大学 先端生命科学研究所(鶴岡タウンキャンパスバイオラボ棟)

「私たちがその中でも重点的に研究しているのが、クマムシとクモの糸という、少し特殊な生き物です。(中略)データ駆動型の生物学になったからこそ、どのような生物でもデータ化すれば同様に解析できます。現在は、生物の多様性を包括的に研究できる時代になったと考えています。」

この言葉からは、生物学分野の研究が“データ駆動型”へと大きくシフトしてきたことがうかがえる。実際に、荒川研究室ではその象徴ともいえる取り組みとして、大量のゲノム情報を解析するプロセスが進められている。

なかでも、DNAなどの塩基配列をリアルタイムに読み取るナノポアシーケンサー[*1] を用いたゲノム解析は、極めて高い計算力を必要とし、GPUの性能が研究の鍵を握るという。

「私たちはゲノム解析を得意としており、ナノポアシーケンサーという装置で多数のゲノム配列を決定しています。この装置は1回の処理で非常に長いDNA断片を読みとることが可能で、ゲノム情報の構築に適しています。そのDNAがナノポアを通過した際のシグナル波形をもとに塩基配列を解読しますが、この波形を塩基配列に紐付ける『ベースコール』 [*2] という処理にはディープラーニングを使用します。

そのため、その計算には集約的にGPUを使用し続ける必要があり、シーケンサーも常時稼働している状況です。RTX 4090でも対応可能ですが、更なる性能向上を求めていました。」

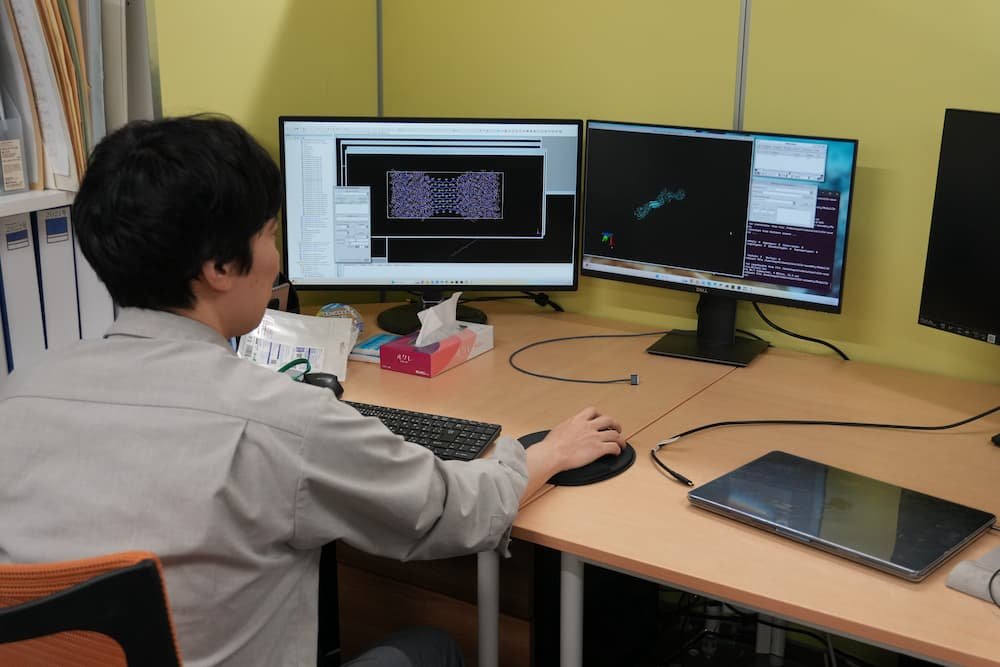

そしてもう一つの大きな柱が、クモの糸の研究だ。ここでは、原子・分子レベルの動きをコンピューターで再現する分子動力学シミュレーション [*3] や、近年特に力を入れている言語モデルの活用が鍵となる。

「クモの糸の解析では、どのような配列デザインがどのような物性に結びつくかをしっかりと理解したいと考えています。分子動力学シミュレーションの計算はかなりGPUに依存しています。また、最近は言語モデルに注力しており、クモ糸の配列を合理的に設計する『ラショナルデザイン』[*4]のために、配列をそのまま言語モデルで生成する取り組みを開始しています。これには、言語モデルのファインチューニングや強化学習に多くのVRAMが必要で、家庭用のGPUでは不十分です。これが今回、NVIDIA H100 NVLの導入を検討した大きな理由です。」

GPUを活用したクモ糸タンパク質の分子シミュレーション解析の様子

[*1] ナノポアシーケンサー: DNA等の塩基配列をリアルタイムに解読する装置。

[*2] ベースコール: ナノポアシーケンサーなどから得られるシグナルデータを解析し、塩基配列を決定する処理。

[*3] 分子動力学シミュレーション(MD): 原子・分子レベルの動きをコンピューターで再現する計算手法。

[*4] ラショナルデザイン: 構造や機能が予測された分子を理論に基づいて設計すること。

【導入の経緯】迅速な見積もりと価格の妥当性が導入検討を後押し

高性能な計算基盤、特に潤沢なVRAMを持つGPUの導入を検討し始めた荒川教授。複数のベンダーを比較検討する中で、NTTPCを選択した背景には、見積もり取得のスピード、そして価格の妥当性があったという。

当時、荒川教授は研究計画上の都合から、迅速な見積もり取得が求められる状況にあった。一方で、高性能を追求しつつも費用をできる限り抑えたいという考えから、H100 NVLとRTX 6000 Ada世代GPUをそれぞれ搭載したサーバーを1台ずつ導入する案も検討していた。

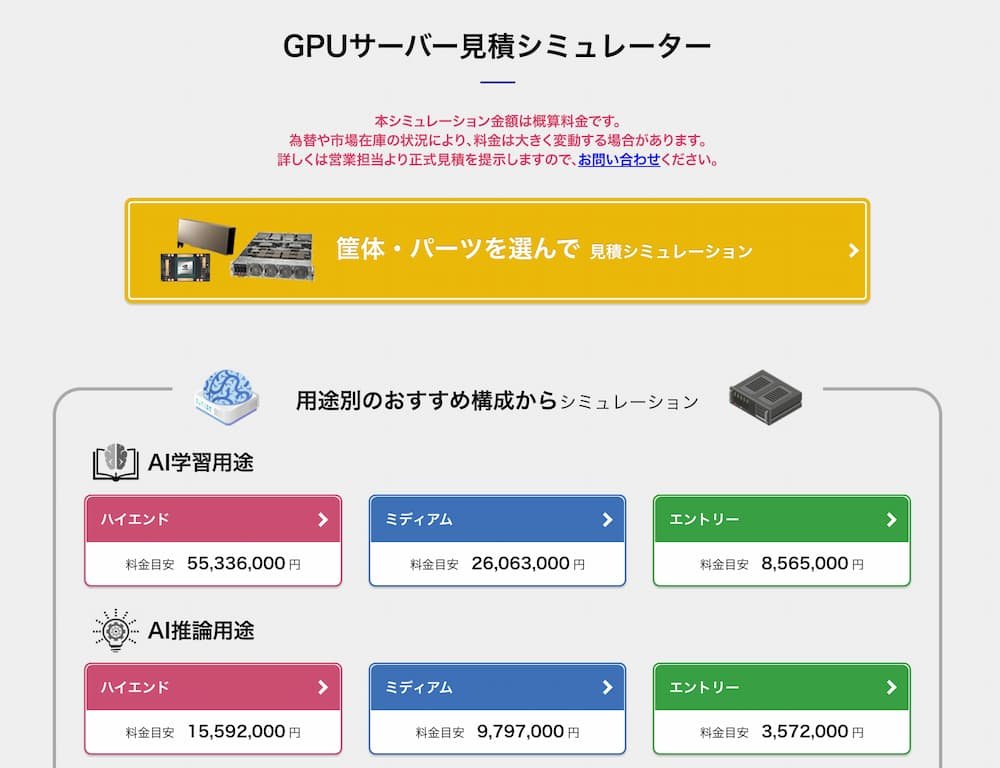

「多くのベンダーでは、詳細な仕様決定から見積もり提示までに時間を要することが一般的ですが、NTTPCさんのウェブサイトでは、構成を選択すると概算が迅速に表示されます。急いでいる際には、これは非常に助かります。見積もりの迅速性は大きなメリットですね。もちろん、既存の取引先は導入実績があり、こちらも勝手がわかっているため安心できますが、特にそこにこだわる必要はないと考えています。適切な価格で、迅速に対応いただけるベンダーに依頼したい、ということです。」

最終的に、H100 NVL搭載サーバー2台を導入する構成で話がまとまり、当初検討していた性能・コストの両面での条件を満たす形となった。

研究開発においては、迅速な意思決定と機材調達が求められる場面がある。そのような状況下で、ウェブサイト上で速やかに概算見積もりを得られるNTTPCのサービスは、有用であったことに加え、最終的に提示された適切な価格が導入を後押しした、と荒川教授は評価する。

NTTPCの見積もりシミュレーター、構成選択から概算見積もりまでをオンラインで迅速に提案(参考:GPUサーバー見積シミュレーター)

【導入がもたらす価値】新たなGPUサーバーが拓く、言語モデル研究の新ステージ

今回導入されるGPUサーバーが、荒川教授の研究室にどのような変革をもたらすのか。荒川教授は、特に言語モデルを用いたクモ糸タンパク質の配列設計研究の進展に大きな期待を寄せる。

「新しいGPUサーバーによって、言語モデルを用いた研究が進展すると期待しています。現在は比較的小さなトークンサイズのモデルしか実装できていませんが、より大規模なモデルの構築が可能になると考えています。」

ここでいうトークンサイズとは、言語モデルが一度に処理するテキストの単位を指す。

より大きなモデルを扱えるようになることで、研究の可能性は大きく広がるという。

「言語モデルを用いたクモ糸配列の合理的設計、いわゆる『ラショナルデザイン』が加速すると考えています。将来的には、天然のクモ糸には見られないような新しい機能を持つタンパク質の創出や、既存の特性を自在にコントロールするといった研究の進展に繋がると期待しています。」

また、ゲノム解析や分子動力学シミュレーションにおいても、今回導入したGPUサーバーの活用が期待されている。

「ナノポアシーケンサーのベースコールでは、1回のデータ取得処理で約1TBのデータが生成されますが、その解析に現在使用しているRTX 4090では約36時間を要しています。以前、RTX 3090から4090に環境を変更した際に1.5倍程度の高速化を実現した経験があるため、今回導入するH100搭載サーバーでも、同程度またはそれ以上の高速化を期待しています。分子動力学シミュレーションも同様で、これまで数日から1週間を要していた計算が数日レベルに短縮されるでしょう。そうなれば、試行錯誤のサイクルが格段に速まり、研究全体のスピードアップに繋がるはずです。」

計算スループットの向上は、単に既存の研究を効率化するだけでなく、これまで時間的制約から試みることが難しかった複雑でより大規模な解析への挑戦を可能にし、新たな発見への扉を開く可能性を秘めている。

【今後の展開】GPUは生命科学の未来を拓く鍵。実社会への応用

GPUテクノロジーの進化が、今後の研究にどのような影響を与えるのか。荒川教授は、その依存度はますます高まると断言する。

「GPUには既に相当依存しているため、今後その依存度が減ることは考えられません。今後の発展については予測が困難な部分があります。」

計算リソースを自前で持つか、クラウドを利用するかは永遠のテーマとしつつも、現状ではオンプレミス環境のメリットを強調する。

「以前から、クラスターなどでも『クラウドでAWS(Amazon Web Services)のようなサービスを使った方がいいんじゃないか』という話は常に出てきていました。ただし、クラウドの場合はデータ転送のコストが大きいという課題があります。我々はビッグデータを多く扱うため、クラウドサーバーを積極的に利用するのはコスト的に見合わない、というのが現状の結論です。また、データの内容によってはセキュリティの観点から外部への送信を避けたいというケースも多々あります。例えば、研究所として人に関するデータや病気の解析データなどを扱う場合、そういったデータは外部環境に保存することができないため、自前で計算資源を持つことに意味があると考えています。」

ここでいうオンプレミス環境とは、自組織内にサーバーなどのITインフラを設置・運用する形態を指す。ゲノムのような巨大データを扱う研究室では、転送コストやセキュリティの課題を回避するためにも、オンプレミスで計算資源を確保することは現実的かつ重要な対応策といえるだろう。

また、荒川教授は、AIやシミュレーション技術のさらなる発展により、将来的に生命科学研究のあり方そのものが変わる可能性を示唆した。

「AIに関しては、もはや個人でサーバーを保有してスケールするような領域を超えているため、予測が困難だと考えています。(中略) 私が博士課程時に取り組んでいた全細胞シミュレーションの重要性が増してきていると思います。シミュレーションが完璧なものになれば、実験を行う必要がなくなり、検証が完全にコンピューターの中で完結するようになります。そうすると、シンギュラリティ [*5] にかなり近づくことになります。つまり劇的なイノベーションが継続的に発生する状況を維持できるようになると考えています。」と荒川教授は展望を述べる。

近い将来、GPUによる計算基盤の進化とAIの高度化によって、シミュレーションが実験そのものを代替し得る時代が到来するかもしれない。

こうした展望に加え、荒川教授の研究は、アカデミックな探求に留まらず、その成果が実社会の課題解決にもつながっている。

その代表例が、Spiber株式会社(山形県鶴岡市)との連携による人工クモ糸素材「Brewed Protein™(ブリュード・プロテイン™)」 の開発である。

Spiber社の「Brewed Protein™ファイバー」を採用した、THE NORTH FACE・eYe JUNYA WATANABE MANとのコラボTシャツ(出典:Spiber株式会社)

「Spiber株式会社は元々私の後輩たちが設立した会社で、彼らの方から共同研究の提案をいただきました。私たちが世界中から1000種類のクモを収集し、糸も全て採取して集めた、ゲノム配列と糸の強度といった物性情報を、大規模なデータベースにまとめました。その結果、例えばクモの糸は非常に強靭ですが、天然のものは洗濯すると縮んでしまうという課題がありました。しかし、1000種類ものデータを解析すると、中には洗濯しても縮まない糸が発見されます。そういった情報から『こういう配列があると縮むだろう』ということが判明したため、それをSpiberに提案し、その配列を改変することで、洗濯しても縮まない糸の開発に成功しました。現在、そのような商品が実際に販売されています。」

クモ糸タンパク質の設計原理の解明と、その知見を応用した新しいバイオマテリアルの創出。荒川研究室の挑戦は、持続可能な社会の実現に向けた重要な一歩となっている。

最後に、NTTPCへの今後の期待についても伺った。

「オンラインの見積もりシステムは非常に有用であるため、様々なシステムで見積もりが可能になると助かります。また、既に提供されているのかもしれませんが、ファイルサーバーの需要は相当あると考えています。」

研究機関では、計算サーバーだけでなく、膨大なデータを保存・管理するためのストレージ需要も非常に大きいのである。

NTTPCは、用途に合わせた適切なGPUの選定はもちろん、データセンターやネットワーク、ストレージも含めたAI基盤全体の設計、導入支援を行っている。これからも最先端の研究を支えるITインフラを提供することで、科学技術の発展に貢献していく。

[*5] シンギュラリティ: 技術的特異点とも呼ばれ、技術革新のペースが極限まで加速し、パラダイムシフトが起きるレベルの発見が起きる間隔がゼロに近づく地点を指す概念。それ以降の予測が困難になるとされる。

※AWSは、米国その他の諸国における、Amazon.com,Inc.またはその関連会社の商標です。